Лиса, Окамэ и ловушка. Сикисибан. 1890-е гг. Галерея Бунтин, Гонолулу.

Pseudo-Utamaro

Fox, Okame and Trap. Surimono Shikishiban. 1890ss. Buntin Gallery, Honolulu.

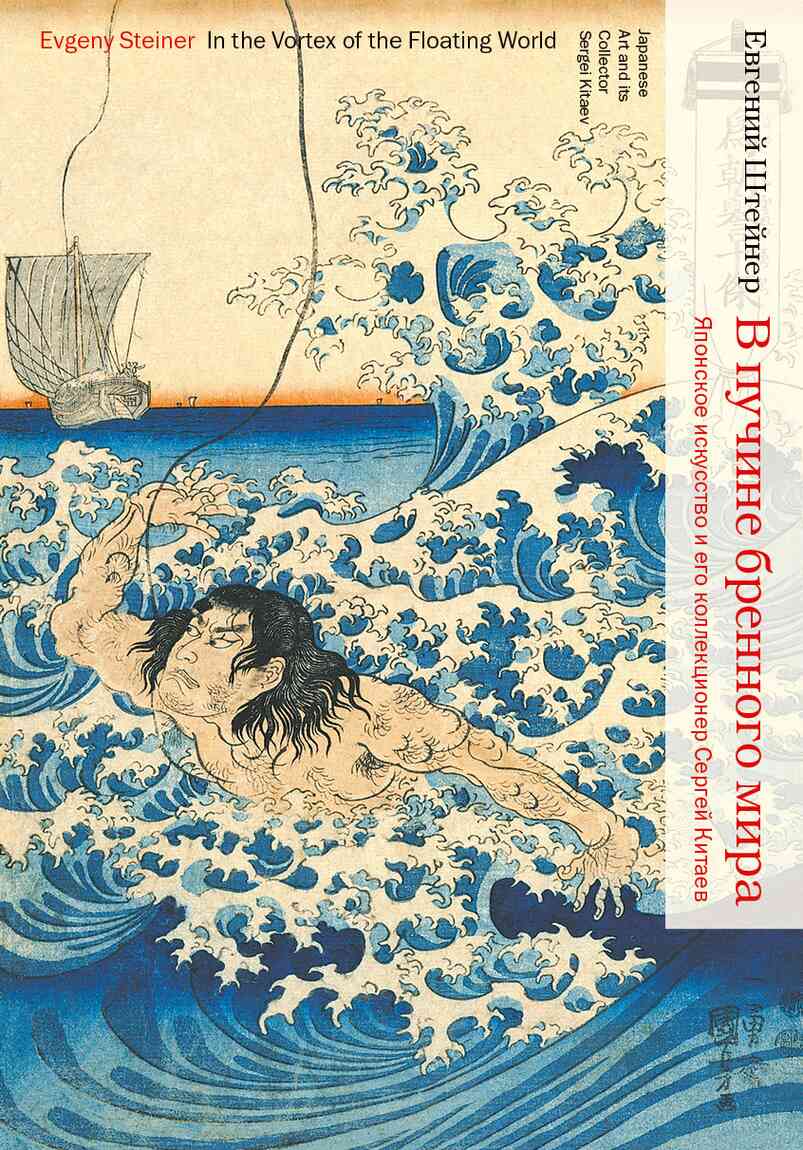

Вернемся к куртизанкам и буддийскому субстрату позднесредневековой городской культуры. Если вдуматься, то именно девушка из квартала любви персонифицировала основной принцип прелести быстротекучего мира. Во-первых, она была прелестна. Во-вторых, красота ее увядала быстро и безвозвратно, что составляло дополнительную щемящую привлекательность. Недаром одним из излюбленных сюжетов в гравюре было изображение прославленной красавицы древности поэтессы Оно-но Комати (IX век), которая в молодости отличалась бездушностью по отношению к воздыхателям (один из них даже умер у нее на пороге), а в старости превратилась в сморщенную и согбенную нищенку. Еще более существенно то, что куртизанка на определенном уровне рассмотрения была прямым воплощением непостоянства мира в буддийском смысле. Она не была привязана к материальной жизни семейными узами, любовью, имуществом, постоянными связями, а была своего рода руслом потока бренной жизни, в каковой поток на время погружались ее случайные клиенты и потом их уносила жизнь – без обязательств и без возврата. Проститутка похожа на монаха: оба, по крайней мере теоретически, не имеют своего дома, человеческих привязанностей, имущества. Поэтому столь популярен был в японской культуре (и особенно в культуре укиё) сюжет “монах и куртизанка”: оба они были маргинальными по отношению к нормативному социуму фигурами. Монахи нередко изображались среди посетителей веселого квартала; особенно популярен в качестве гостя был первый патриарх дзен Дарума (он же Бодхидхарма). Кстати, на сленге, принятом в Ёсиваре, проститутку называли “дарума”; также ее нередко изображали в монашеском одеянии [37].

Другим путем – дорогой к гейше

Всех этих явно не выраженных, но фундаментальных напластований культуры, лежавших в основе укиё-э, первые западные любители и собиратели XIX века, а также художники, изменившие с помощью японских картинок свое видение и свое искусство, не знали. Почему же с 1860-х годов стала набирать силу в Европе, а несколько позже и в России небывалая японофилия, приведшая в итоге к затяжной и всеобъемлющей моде? [38] Но не только к моде: Эдмон де Гонкур (между прочим, автор первой на Западе книги об Утамаро) провозгласил революцию в европейской эстетике, вдохновленную Японией. А автор одной из первых серьезных аналитических книг о японизме, Клаус Бергер, писал: “Японизм явился сдвигом коперниканских пропорций, обозначив конец европейского иллюзионизма и начало модерна” [39].

Через полвека после того, как японские изображения красавиц вызвали у капитана Головнина “смех и отвращение”, через тридцать лет после того, как эти картинки были впервые публично выставлены в Гааге в Кабинете редкостей [40] и не вызвали никакой заметной реакции [41], восприятие эстетически продвинутых европейцев кардинально изменилось. При очевидном impasse классической европейской эстетики стало необходимым приятие Другого, отличного. Здесь я упомяну понятие différance Деррида. Оно предполагает не просто принятие иного и отличного, но и осознание существования этого другого в себе – как некоей внутренней отличности, при которой, как поясняет это профессор Университета Лойолы в Чикаго Эндрю Мак-Кенна, “некая целостность, институция или текст отличается от себя самого” [42]. Это имманентное начало другого внутри себя всегда в той или иной степени ощущалось в европейской культуре. Японизм был, возможно, не уникален, но наиболее радикален для своего времени как революционизирующая текстовая стратегия. Увлечение японской эстетикой явилось последней и самой серьезной волной европейского ориентализма, в которые Европа уже не раз ныряла, чтобы выкормить другого в себе и дать ему язык.

На рубеже XIX века резкий всплеск ориентализма среди романтиков был навеян наполеоновскими походами, более всего Египетской кампанией, подъемом и падением Империи и исчерпанностью классицизма. На это накладывается и глубокая разочарованность положением в Европе после Венского конгресса (а в России – после 1825 года), и особая характерная черта романтиков, прежде всего французских, как поколения. Они были поколением, по тонкому замечанию Филиппа Жюллиана, “воспитанным женщинами, в то время как отцы по мановению руки Наполеона уносились воевать во все концы Европы: дети выросли чувствительные, впечатлительные, но малоуравновешенные и диковатые” [43]. И, добавлю, мечтающим о крутых мужественных героях. Таковым стал мифологизированный образ “гордого араба”, гарцующего на скакуне с ятаганом наголо в живописных развевающихся одеждах или лениво покуривающего гашиш в окружении одалисок (см. картины Делакруа, Шассерио, Делароша, Ари Шеффера и др.).

Когда к середине века оказалось, что этот романтический образ не дал европейской культуре и искусству настоящей глубокой новизны, быстро скатившись в слащавый салон, от такого ориентализма в парижских авангардных кругах остался разве что гашиш. Он попал в Европу после Египетского похода и к середине века сделался средством обретения нового духовного опыта в Клубе гашишистов (Club des Hachichins), члены которого (множество парижских литераторов и художников, из коих отметим Делакруа и Бодлера) обряжались в арабские бурнусы и устраивали ритуальные вкушения зеленоватой гашишной пасты (с японских, кстати, тарелочек, если верить Теофилю Готье) и курения. В клубах и спиралях сизого дыма им виделись неотмирные, изогнутые, изломанные в загадочных страстях тонкие женщины. Ко времени смерти последнего романтика Делакруа и публикации эссе “Художник современной жизни” Бодлера (1863) первые японские образы небывало изогнутых, утонченно-воздушных женских фигур стали появляться в Париже – это были японские образы красавиц из Зеленых домов. (См.: Каталог 2008, 584.)

Вскоре в Европе появились и первые красавицы: японское правительство прислало на Всемирную парижскую выставку 1867 года трех гейш, которые произвели фурор [44]. Не случайно излюбленными сюжетами для первых коллекционеров стали изображения куртизанок и актеров кабуки, в которых мужчин, исполнявших женские роли (оннагата), было практически невозможно отличить от женщин. Начиная с импрессионистов (и особенно с пришествием ар-нуво) художники апроприировали японские позы, пластику и плоскостность – то, что осталось для романтиков лишь недоступными для запечатлевания клубами дыма. Вскоре после выставки, в конце 1867 года, было организовано “тайное общество” японистов Жинглар (Société du Jing-lar), члены которого расхаживали в кимоно и попивали сакэ; в их числе Теофиль Готье и некоторые другие старые члены Клуба гашишистов, сменившие бурнусы на хаори.