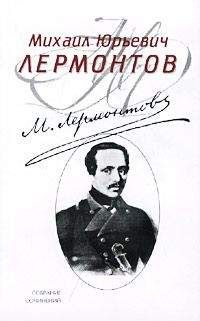

Михаил Юрьевич Лермонтов

Аул Бастунджи

Тебе, Кавказ, – суровый царь земли —

Я снова посвящаю стих небрежный:

Как сына ты его благослови

И осени вершиной белоснежной!

От ранних лет кипит в моей крови

Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;

На севере в стране тебе чужой

Я сердцем твой, – всегда и всюду твой!..

Твоих вершин зубчатые хребты

Меня носили в царстве урагана,

И принимал меня лелея ты

В объятия из синего тумана.

И я глядел в восторге с высоты,

И подо мной, как остов великана,

В степи обросший мохом и травой,

Лежали горы грудой вековой.

Над детской головой моей венцом

Свивались облака твои седые;

Когда по ним гремя катался гром,

И пробудясь от сна, как часовые,

Пещеры окликалися кругом,

Я понимал их звуки роковые,

Я в край надзвездный пылкою душой

Летал на колеснице громовой!..

Моей души не понял мир. Ему

Души не надо. Мрак ее глубокой,

Как вечности таинственную тьму,

Ничье живое не проникнет око.

И в ней-то недоступные уму

Живут воспоминанья о далекой

Святой земле... ни свет, ни шум земной

Их не убьет... я твой! я всюду твой!..

Между Машуком и Бешту, назад

Тому лет тридцать, был аул, горами

Закрыт от бурь и вольностью богат.

Его уж нет. Кудрявыми кустами

Покрыто поле: дикий виноград

Цепляясь вьется длинными хвостами

Вокруг камней, покрытых сединой,

С вершин соседних сброшенных грозой!..

Ни бранный шум, ни песня молодой

Черкешенки уж там не слышны боле;

И в знойный, летний день табун степной

Без стражи ходит там, один, по воле;

И без оглядки с пикой за спиной

Донской казак въезжает в это поле;

И безопасно в небесах орел,

Чертя круги, глядит на тихий дол.

И там, когда вечерняя заря

Бледнеющим румянцем одевает

Вершины гор, – пустынная змея

Из-под камней резвяся выползает;

На ней рябая блещет чешуя

Серебряным отливом, как блистает

Разбитый меч, оставленный бойцом

В густой траве на поле роковом.

Сгорел аул – и слух об нем исчез.

Его сыны рассыпаны в чужбине...

Лишь пред огнем, в туманный день, черкес

Порой об нем рассказывает ныне

При малых детях. – И чужих небес

Питомец, проезжая по пустыне,

Напрасно молвит казаку: «Скажи,

Не знаешь ли аула Бастунджи?»

В ауле том без ближних и друзей

Когда-то жили два родные брата,

И в Пятигорье не было грозней

И не было отважней Акбулата.

Меньшой был слаб и нежен с юных дней,

Как цвет весенний под лучом заката!

Чуждался битв и крови он и зла,

Но искра в нем таилась... и ждала...

Отец их был убит в чужом краю.

А мать Селим убил своим рожденьем,

И, хоть невинный, начал жизнь свою,

Как многие кончают, преступленьем!

Он душу не обрадовал ничью,

Он никому не мог быть утешеньем;

Когда он в первый раз открыл глаза,

Его улыбку встретила гроза!..

Он рос один... по воле, без забот,

Как птичка, меж землей и небесами!

Блуждая с детства средь родных высот,

Привык он тучи видеть под ногами,

А над собой один безбрежный свод;

Порой в степи застигнутый мечтами

Один сидел до поздней ночи он.

И вкруг него летал чудесный сон.

И земляки – зачем? то знает бог —

Чуждались их беседы; особливо

Паслись их кони... и за их порог

Переступали люди боязливо;

И даже молодой Селим не мог,

Свой тонкий стан высокий и красивый

В бешмет шелкòвый праздничный одев,

Привлечь одной улыбки гордых дев.

Сбиралась ли ватага удальцов

Отбить табун, иль бранною забавой

Потешиться... оставя бедный кров,

Им вслед, с усмешкой горькой и лукавой,

Смотрели братья, сумрачны, без слов,

Как смотрит облак иногда двуглавый,

Засев меж скал, на светлый бег луны,

Один, исполнен грозной тишины.

Дивились все взаимной их любви,

И не любил никто их... оттого ли,

Что никому они дела свои

Не поверяли, и надменной воли

Склонить пред чуждой волей не могли?

Не знаю, – тайна их угрюмой доли

Темнее строк, начертанных рукой

Прохожего на плите гробовой...

Была их сакля меньше всех других,

И с плоской кровли мох висел зеленый.

Рядком блистали на стенах простых

Аркан, седло с насечкой вороненой,

Два башлыка, две шашки боевых,

Да два ружья, которых ствол граненый,

Едва прикрытый шерстяным чехлом,

Был закопчен в дыму пороховом.

Однажды... Акбулата ждал Селим

С охоты. Было поздно. На долину

Туман ложился как прозрачный дым;

И сквозь него, прорезав половину

Косматых скал, как буркою, густым

Одетых мраком, дикую картину

Родной земли и неба красоту

Обозревал задумчивый Бешту.

Вдали тянулись розовой стеной,

Прощаясь с солнцем, горы снеговые;

Машук, склоняся лысой головой,

Через струи Подкумка голубые,

Казалось, думал тяжкою стопой

Перешагнуть в поместия чужие.

С мечети слез мулла; аул дремал...

Лишь в крайней сакле огонек блистал.

И ждет Селим – сидит он час и два,

Гуляя в поле, горный ветер плачет,

И под окном колышется трава.

Но чуть далекий топот... кто-то скачет...

Примчался; фыркнул конь, заржал... Сперва

Спрыгнул один, потом другой... что это значит?

То не сайгак, не волк, не зверь лесной!

Он прискакал с добычею иной.

И в саклю молча входит Акбулат,

Самодовольно взорами сверкая.

Селим к нему: «Ты загулялся, брат!

Я чай, с тобой не дичь одна лесная».

И любопытно он взглянул назад,

И видит он: черкешенка младая

Стоит в дверях, мила как херувим;

И побледнел невольно мой Селим.

И в нем, как будто пробудясь от сна,

Зашевелилось сладостное что-то.

«Люби ее! она моя жена! —

Сказал тогда Селиму брат. – Охотой

Родной аул покинула она.

Наш бедный дом храним ее заботой

Отныне будет. Зара! вот моя

Отчизна, всё богатство, вся семья!..»

И Зара улыбнулась, и уста

Хотели вымолвить слова привета,

Но замерли. – Вдоль по челу мечта

Промчалась тенью. По словам поэта,

Казалось, вся она была слита,

Как гурии, из сумрака и света;

Белей и чище ранних облаков

Являлась грудь, поднявшая покров;

Черны глаза у серны молодой,

Но у нее глаза чернее были;

Сквозь тень ресниц, исполнены душой,

Они блаженством сердцу говорили!

Высокий стан искусною рукой

Был стройно перетянут без усилий;

Сквозь черный шелк витого кушака

Блистало серебро исподтишка.

Змеились косы на плечах младых,

Оплетены тесемкой золотою;

И мрамор плеч, белея из-под них,

Был разрисован жилкой голубою.

Она была прекрасна в этот миг,

Прекрасна вольной дикой простотою,

Как южный плод румяный, золотой,

Обрызганный душистою росой.

Селим смотрел. Высоко билось в нем

Встревоженное сердце чем-то новым.

Как сладко, страстно пламенным челом

Прилег бы он к грудям ее перловым!

Он вздрогнул, вышел... сумрачен лицом,

Кинжал рукою стиснув. – На шелковом

Ковре лениво Акбулат лежал,

Курил и думал... О! когда б он знал!..

Промчался день, другой... и много дней;

Они живут как прежде нелюдимо.

Но раз... шумела буря. Всё черней

Утесы становились. С воем мимо,

Подобно стае скачущих зверей,

Толпою резвых жадных псов гонимой,

Неслися друг за другом облака,

Косматые, как перья шишака.

Очами Акбулат их провожал

Задумчиво с порога сакли бедной.

Вдруг шорох: он глядит... пред ним стоял

Селим, без шапки, пасмурный и бледный;

На поясе звеня висел кинжал,

Рука блуждала по оправе медной;

Слова кипели смутно на устах,

Как бьется пена в тесных берегах.

И юноше с участием живым

Он молвил: «Что с тобой? – не понимаю!

Скажи!» – «Я гибну! – отвечал Селим,

Сверкая мутным взором, – я страдаю!..

Одною думой день и ночь томим!

Я гибну!.. ты ревнив, ты вспыльчив: знаю!

Безумца не захочешь ты спасти...

Так, я виновен... но, прости!.. прости!..»

«Скажи, тебя обидел кто-нибудь? —

Обиду злобы кровью смыть могу я!

Иль конь пропал? – Забудь об нем, забудь,

В горах коня красивее найду я!..

Иль от любви твоя пылает грудь?

И чуждой девы хочешь поцелуя?..

Ее увезть легко во тьме ночной,

Она твоя!.. но молви: что с тобой?»

![BlackSpiralDancer - Unwritten [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)