Где умерщвленье для плоти

В плоти своей же возьму?

Дух воскрыляю свой в небо…

Слабые тщетны мольбы:

Все, кто вкусили от хлеба,

Плоти навеки рабы.

Эти цветы, эти птицы,

Запахи, неба кайма,

Что теплотой золотится,

Попросту сводят с ума…

Мы и в трудах своих праздны,-

Смилуйся и пожалей!

Сам ты рассыпал соблазны

В дивной природе своей…

Где ж умерщвленье для плоти

В духе несильном найду?

Если закат в позолоте -

Невыносимо в саду…

1927

Белоликие монахини в покрывалах скорбно-черных,

Что в телах таите, девушки, духу сильному покорных?

И когда порханье запахов в разметавшемся жасмине,

Не теряете ли истины в ограждающем Амине?

Девушки богоугодные, да святятся ваши жертвы:

Вы мечтательны воистину, вы воистину усердны!

Но ведь плотью вы оплотены, и накровлены вы

кровью,-

Как же совладать вы можете и со страстью,

и с любовью?

Соловьи поют разливные о земном – не о небесном,

И о чувстве ночи белые шепчут грешном и прелестном…

И холодная черемуха так тепло благоухает,

И луна, луна небесная, по-земному так сияет…

Как же там, где даже женщины, даже женщины -

вновь девы,

Безнаказанно вдыхаете ароматы и напевы?

Не живые ль вы покойницы? Иль воистину святые?-

Черные, благочестивые, белые и молодые!

1927

Соловьи монастырского сада,

Как и все на земле соловьи,

Говорят, что одна есть отрада

И что эта отрада – в любви…

И цветы монастырского луга

С лаской, свойственной только цветам,

Говорят, что одна есть заслуга:

Прикоснуться к любимым устам…

Монастырского леса озера,

Переполненные голубым,

Говорят: нет лазурнее взора,

Как у тех, кто влюблен и любим…

1927

У моря и озер, в лесах моих сосновых,

Мне жить и радостно, и бодро, и легко,

Не знать политики, не видеть танцев новых

И пить, взамен вина, парное молоко.

В особенности люб мне воздух деревенский

Под осень позднюю и длительной зимой,

Когда я становлюсь мечтательным, как Ленский,

Затем, что дачники разъехались домой.

С отъездом горожан из нашей деревеньки

Уходит до весны (как это хорошо!)

Все то ходульное и то “на четвереньках”,

Из-за чего я сам из города ушел…

Единственно, о чем взгрустнется иногда мне:

Ни звука музыки и ни одной души,

Сумевшей бы стиха размер расслышать давний

Иль новый – все равно, кто б о стихе тужил.

Здесь нет таких людей, и вот без них мне пусто:

Тот отрыбачил день, тот в поле отпахал…

Как трудно без души, взыскующей искусства,

Влюбленной в музыку тончайшего стиха!

Доступность с простотой лежат в моих основах,

Но гордость с каждым днем все боле мне сродни:

У моря и озер в лесах моих сосновых

Мы с Музой радостны, но в радости – одни.

1927

Восемь лет я живу в красоте

На величественной высоте.

Из окна виден синий залив.

В нем – луны золотой перелив.

И – цветущей волной деревень -

Заливает нас в мае сирень,

И тогда дачки все и дома -

Сплошь сиреневая кутерьма!

Оттого так душисты мечты -

Не сиреневые ли цветы?

Оттого в упоенье душа,

Постоянно сиренью дыша…

А зимой – на полгода – снега,

Лыжи, валенки, санки, пурга.

Жарко топлена русская печь.

Книг классических четкая речь.

Нет здесь скуки, сводящей с ума:

Ведь со мною природа сама.

А сумевшие сблизиться с ней

Глубже делаются и ясней.

Нет, не тянет меня в города,

Где царит “золотая орда”.

Ум бездушный, безумье души

Мне виднее из Божьей глуши.

Я со всеми в деревне знаком:

И с сапожником, и с рыбаком.

И кого не влекут кабаки,

Те к поэту идут рыбаки.

Скучно жить без газет мужичку…

Покурить мне дадут табачку,

Если нет у меня самого.

Если есть – я даю своего.

Без коня, да и без колеса

Мы идем на озера в леса

Рыболовить, взяв хлеба в суму,

Возвращаясь в глубокую тьму.

И со мной постоянно она,

Кто ко мне, как природа, нежна,

Чей единственный истинный ум

Шуму дрязг предпочел синий шум.

Я природой живу и дышу,

Вдохновенно и просто пишу.

Растворяясь душой в простоте,

Я живу на земле в красоте!

1925

Десять лет – грустных лет! – как заброшен

в приморскую глушь я.

Труп за трупом духовно родных. Да и сам полутруп.

Десять лет – страшных лет! – удушающего

равнодушья

Белой, красной – и розовой! – русских общественных

групп.

Десять лет! – тяжких лет! – обескрыливающих

лишений,

Унижений щемящей и мозг шеломящей нужды.

Десять лет – грозных лет! – сатирических строф

по мишени

Человеческой бесчеловечной и вечной вражды.

Десять лет – странных лет! – отреченья от многих

привычек,

На теперешний взгляд – мудро-трезвый – ненужно-

дурных…

Но зато столько ж лет рыб, озер, перелесков, и птичек,

И встречанья у моря ни с чем не сравнимой весны!

Но зато столько ж лет, лет невинных, как яблоней

белых

Неземные цветы, вырастающие на земле,

И стихов из души, как природа, свободных и смелых,

И прощенья в глазах, что в слезах, и – любви на челе!

1927

Не устыдись, склонив свои колени,

Благодарить в восторге небеса,

Что зришь еще один расцвет сирени

И слышишь птиц весенних голоса.

Земля цветет, вчера еще нагая,

Цветет душа, ее цветам внемля.

Нисходит в сердце радость всеблагая.

Ценней бессмертья – смертная земля!

Один лишь раз живя на этом свете

И ощущая землю только раз,

Забудь о судьбах будущих столетий:

Вся жизнь твоя – в лучах раскрытых глаз!

1926

В деревушке у моря, где фокстротта не танцуют,

Где политику гонят из домов своих метлой,

Где целуют не часто, но зато, когда целуют,

В поцелуях бывают всей нетронутой душой;

В деревушке у моря, где избушка небольшая

Столько чувства вмещает, где – прекрасному

сродни -

В город с тайной опаской и презреньем наезжая

По делам неотложным, проклинаешь эти дни;

В деревушке у моря, где на выписку журнала

Отдают сбереженья грамотные рыбаки

И которая гневно кабаки свои изгнала,

Потому что с природой не соседят кабаки;

В деревушке у моря, утопающей весною

В незабвенной сирени, аромат чей несравним,-

Вот в такой деревушке, над отвесной крутизною,

Я живу, радый морю, гордый выбором своим!

1927

В однообразии своем разнообразны,

Они разбросаны, как влажные соблазны,

Глазами женскими, и женственны они,

Как дальней юности растраченные дни.

Я часто к ним иду, покорный власти зова.

Один прохладный глаз лучится васильково.

Другой – коричневый – лукавой глубиной

Коварно ворожит, веселый, надо мной.

И серый – третий – глаз, суровый, тайно-нежный,

Напоминает мне о девушке элежной,

Давно утраченной в те щедрые лета,

Когда вот эта жизнь была совсем не та…

И глядя на друзей, взволнованных и влажных,

Я вспомнил девушек в домах многоэтажных

И женщин с этою озерностью в глазах,

Всех женщин, взрощенных и вскормленных в лесах

Отчизны, взвившейся на мир змеей стожалой,

Крылатой родины, божественной, но шалой…

Их было у меня не меньше, чем озер

В лесу, где я иду к обители сестер:

Не меньше ста озер и женских душ не меньше,

Причем три четверти приходится на женщин.

И, углубляясь в приозерные леса,

Я вижу их глаза, я слышу голоса

И слезы вижу я, и смех припоминаю…

Я ими обладал, – я их теперь не знаю.

Я смутно помню их, когда-то близких мне,

Мне отдававших все со мной наедине -

И души, и тела… И что боготворимо

Когда-то было мной, теперь не больше дыма…

В разнообразии своем однообразны

Вдруг стали все они, и влажные соблазны

Их некогда живых и мертвых ныне глаз

Не будят нежности, не вовлекут в экстаз.

Настолько радостны нагаданные встречи,

Настолько тягостны разлуки. Вы – далече,

Непредназначенные женщины мои!..

И видя хлесткие движения змеи,

Ползущей к озеру, и вспомнив о России,

Глаза усталые, глаза немолодые

Закрыв в отчаяньи, я знаю, что слеза

Мне зацелованные женщиной глаза

Кольнет нещедрая – последняя, быть может:

Утеря каждая до сей поры тревожит…

О, эти призраки! Мучительны они…

Я силюсь позабыть растерзанные дни,

Смотрюсь в озера я, но – влажные соблазны

В однообразии уже однообразны…

14-го окт. 1928

Иду, и с каждым шагом рьяней

Верста к версте – к звену звено.

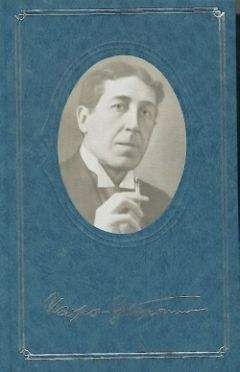

Кто я? Я – Игорь Северянин,

Чье имя смело, как вино!

И в горле спазмы упоенья.

И волоса на голове