не могу найти. Не удовлетворяет моим требованиям и вот эта, и вот та не удовлетворяет. Даже внешне. Предъявляю претензии к жизни. А почему, говорю, не бывает, чтоб ко мне подошла. Сижу я на скамеечке. А она подходит. Разумеется, высокая худая подросткового такого типа и говорит: «Эдик я Вас люблю давно и тайно. Идёмте, я куплю Вам стакан вина, а потом мы вернёмся, сядем тут, и я вас стану целовать, маленький мой». У-у. Это же могло бы произойти. Кто, как не я, достоин. И вот я говорю Иванову Лёне об этом, а он мне говорит: «Ты, мол, можешь себе это устроить». Как же. Дай, говорит, десять рублей ребятам, а они уговорят девушку, заплатят ей, и она подойдёт и поцелует тебя и поведёт стакан вина.

Ладно. Стакан вина, Лёня, я и сам могу купить. Вот жизнь, а вот я. Я вижу эту жизнь, я её постиг кусочками, а об остальном сужу по аналогии. Это верный метод — по аналогии. Хочу, чтоб подошла. Она не пожалеет. Какая потянется прекрасная часть жизни. Ходить обнявшись, целоваться в траве. Я бы с ней отправился бродяжить — переодел бы её в мальчика — меж кустов полями, лесами загорели бы, оборвались. Она юная. И зимой нам было бы холодно, и нас бы не пускали в дом, и мы бы в него вломились, и была бы драка, и нас бы побили, а мы потом лежали бы избитые, и она целовала там, где раны.

Вот то, чего я хочу. Она пусть везде ходит со мной. Чтоб нас видели и все знали. А я никогда не умру. Я всегда буду стройным худым загорелым в белых брюках. Эй, Эд. Что? Я никогда не умру и не стану старым. Я поэт.

Грядущие люди. Они совершенно не имеют значенья. Нужны они лишь только затем, чтобы прочесть обо мне, увидеть мои фотографии. Я весь поэт и глазами моими, и руками, и пальцами, и носом, даже желудком. Я поэт. Я выше обыкновенных людей, потому что я поэт. И жизнь моя, она вся такая, как я, как мои стихи. У меня полнейшее слияние личности моей. Как бы любящий я человек. Вот я иду, вот разговариваю и кажется, что полечу сейчас. А Вы кто. Но сколько раз я ожидал девочку-подростка на скамейке. Девочка подросткового типа не пришла. Поэт Лимонов имеет огромное преимущество перед простыми смертными — он может выдумать девочку подросткового типа и может сделать, будто бы она приходила.

Я вам всем внушаю, я поэт. Я приехал в Харьков из Москвы, и тут я сошёл с ума. Красоты мне хочется и желаю я, чтоб эта красота в облике девушки пришла. Ко мне подошла, предложила стакан вина да ещё бы и по пятам за мной ходила, обнимала меня и была бы даже чуть выше, чем я и красива, и переодел бы я её в мальчишку и пошли бы по лесам и оврагам и в разных других местах оборвались бы, загорели и так бы год и два, и больше. А там в город, вымылись, причесались, мокрые блестящие красивые головы, запах тонких духов. Новые прекрасные вещи облегают тела. То же самое можно было бы и с двумя девочками, девушками и обе они любили бы меня и мы бы спали в одной постели в одном сене и плотски были бы близки. И это хорошо бы было. Я давно преступил черту и разве это порок есть. Разве плохо с двумя молодыми прекрасными созданиями находиться день и ночь. Я бы их наряжал своими руками в различные кружевные наряды, и это меня бы забавляло, и мы все смеялись, смеялись.

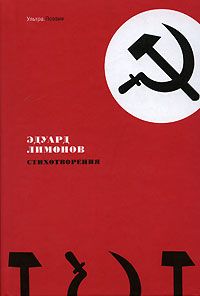

Поэт я. Большой. Как Блок. И больше Блока. И будет так все узнают это, все это примут. И образ худенького мальчикового типа человека, каким я являюсь, из него этот образ станет столь же там же в памяти людской. Где этот Пушкин кудрявый, где Лермонтов с усиками, где надменная маска Блока. Так будет. Я уже вышел. Я уже готов. Сделан. Идёт моя судьба. Тянется моя легенда. Запоминаются мои поступки. Поэт приехал в Харьков. Тут он жил ещё год назад. Теперь приехал, живёт у родителей. 40 минут едет троллейбусом до центра, ходит там, пьёт и ждёт девочку или двух девочек подросткового типа. Не идут. Но я уже их выдумал. Всё есть. Всё было и поцелуи, и я их искал в спальне в затенённой одевал во всяческие кружева, привязывал бантики, и груди лентой обвивал. Ползал с ними по коврам, смеялся, кувыркался. Пил какое-то количество вина хорошего очень и дорогого. И вместе мы залезали в огромную кровать, где много кружев, и там барахтались, целовали друг друга, гладили, а потом засыпали.

Я точно написал, что было. Я не соврал. Двадцать лет назад со мной. Очевидно, мне тогда насчитывалось лет пять. И жили мы в доме, где большие гулкие коридоры и много комнат. Их было точно две. Сколько им было лет. Мне кажется, что они учились в первом классе, может, во втором. Когда все уходили у них. Одна была Славкова Ида, а другую не помню, как и звали. Отец-то Славков был ещё царский офицер и помню, что очень он любил готовить всяческие сладкие блюда. Достиг в этом совершенства.

Ну, вот. Родители ушли. И она — Славкова и он — Славков — ушёл. Приводят девочки меня и наряжают меня и голого раздевают и в тряпочки в кружева завёртывают. А квартира старинная, всякие штуки лишние ненужные и какие-то завалы кружевного всего старого и запах этого кружевного и старого. Девочки ласкаются со мной по-всяческому и так, и сяк. И ещё по-иному. Потом они снимают с себя всю одежду, ложатся на накидушку кружевную рядом, расставляют ноги и заставляют меня карандашиком тыкать им в отверстие между ног. Или же выпячивают зады и заставляют карандашиком тыкать им в заднее их отверстие. Эти карандашики я помню. Один, кажется, был красный, маленький такой огрызок. И мой половой орган тоже разглядывали и дёргали, кажется. Я никому никогда не говорил и так бы и не сказал, не вспомни я. Запах старинных кружев помню и как почую его, мне сразу тайно так становится и странно и как-то притягательно.

Вот так любая мечта. Будто она невозможна, а если подумаешь, то узнаешь — что уже она была у тебя и только ты не заметил. Вот