Темные одежды, спущенные до пояса, связки амулетов на груди. Обличье мирных охотников. Лишь грубо разрисованные деревянные маски чудовищ, висевшие сбоку на ремне, напоминали о том, что в любую минуту парламентеры могут стать воинами.

Маленькая байдара шла прямо к «Неве». Столпившиеся у борта отчетливо различали гребцов и рулевого, державшего в руке древко с флагом. Сверху, над белым лоскутом, было прикреплено крыло дикого голубя — знак мира.

Не доезжая до шлюпа, лодка остановилась. Сидевший на корме встал, откинул назад одеяло, выпрямился, поднял над головой флажок. Несколько секунд индеец стоял так, лицом к кораблю, тихонько раскачиваясь, высокий, худощавый... Затем вдруг что-то резко, гортанно крикнул и, повернувшись, во всю длину упал плашмя на воду.

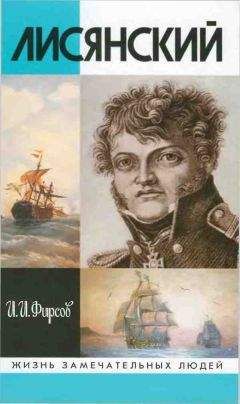

— Шлюпку! — скомандовал Лисянский. — Живее!

Торопливо подойдя к Баранову, он громко заметил:

— Теперь посланец не имеет дозволения плыть. Ждать будет. Если не подберем в свою лодку, должен тонуть. Обычай сей видел.

Вместо ответа правитель подошел к матросам, ловко и быстро орудовавшим возле шлюпбалок, взялся короткой, пухлой рукой за тали, снова накинул петлю на крюк. Шлюпка качнулась и повисла. От неожиданности все притихли.

Над водой показалась голова посланца, лоснились прилипшие волосы... Потом опять скрылась.

— Господин Баранов! — опомнился наконец Лисянский.

Но правитель ступил на самый край борта и, словно ничего не случилось, спокойно и властно сказал по-индейски сидевшим в лодке гребцам:

— Я — Баранов. Котлеан нарушил закон. Он хитрый и коварный вождь. Он посылает на смерть лучших своих воинов. Он подружился с белым разбойником и выполняет его волю. Пусть приезжает сам дать справедливый ответ. Посланных им я не приму.

Голова индейца показалась еще раз. Открыв рот, мутными глазами он глядел на корабль, на висевшую почти над водой шлюпку. Плечи и руки его не шевелились, ни единого слова не сорвалось с посиневших губ... Воин твердо выполнял обычай.

Матросы отступили к юту. Лисянский нервно подался вперед, но, встретив взгляд светлых, казалось, ничего не видящих глаз правителя, остался на месте.

Баранов перекрестился, медленно, чуть горбясь, приблизился к бледному, ошеломленному Гедеону, поцеловал блестевший на его груди крест...

Отвернувшись к заливу, Павел стоял у мачты. Он не смотрел на гребцов, не видел тонувшего индейца... Это было жестокое испытание. Мальчиком он узнал борьбу и смерть, видел, как убивали индейцы русских и русские индейцев, знал, что это была война, что так было и будет и что враги — это свирепые колоши. Он никогда не думал о том, что сам наполовину индеец, и никто об этом ему не напоминал — ни у Баранова, ни в Санкт-Петербурге, ни в Кронштадте, — хотя в бумагах и стояло слово «креол»; товарищи по классам, а позже знакомые в столичных домах были к нему внимательны и добры. Русские всегда были великодушными, и он гордился своей новой родиной. За эти годы он вырос, многое узнал и осмыслил и ехал сюда полный великих надежд и планов...

Павел был глубоко потрясен. Он глядел на дальние острова, на просторную водяную пустыню, слышал тихие неторопливые шаги приемного отца. На сером, обескровленном лице юноши выступили росинки пота.

Индеец больше не показался. По тихой, быстро темневшей воде удалялась байдара, у самого борта корабля качалось всплывшее голубиное крыло. Потом наступила ночь.

Котлеан не приехал. Перед рассветом колоши напали на отряд Кускова, убили трех алеутов, изрубили несколько байдар. Иван Александрович преследовал индейцев до самой крепости, и его лазутчики, взобравшись на деревья, видели за стенами форта большое оживление.

— Сот шесть народу, — закончил Кусков свой немногословный доклад.

Покинув каюту, он с облегчением выпрямился. Потолки были низкие, и стоять приходилось согнувшись.

Баранов поднялся, оперся рукой о столик. В сумеречном свете каюты лицо правителя казалось нездоровым, бледным. Он совсем не спал, всю ночь просидел на койке, не закрывая глаз. После вчерашнего случая с парламентером Лисянский заперся у себя в каюте. Павел куда-то скрылся. Только монах Гедеон ерошил свои жесткие усы и глядел в упор глубоко сидящими сверкающими глазами. Испуг у миссионера прошел, но он словно чего-то ждал.

— Иди, — сказал наконец Баранов помощнику. — Приводи своих людей под кекур. Заложу там новую крепость...

Весь день с кораблей перевозили запасные пушки, устанавливали их на кекуре. Шестидесяти саженей в окружности, семидесяти футов высоты достигал этот островок из крепкого слитного камня.

По лесу, примыкающему к берегу, время от времени «Нева» била картечью. Где-то вдали горел сухостой. Сизое марево тянулось к горам, металось воронье. Лес стоял глухой, настороженный, бесшумно валились срезанные осколками ветки.

К вечеру на укрепленной посреди камня высокой мачте трепыхнул и заполоскал на ветру трехцветный флаг. Пять залпов с кораблей, пять с верков новой крепости приветствовали символ Российской державы.

Даниэль Робертс продул ствол пистолета, сунул его за пояс, потрепал за уши напуганного выстрелом, припавшего к земле щенка. На застреленного индейца не посмотрел. Котлеан сосредоточенно курил длинную трубку, двое других стариков сидели неподвижно, глядели на огонь костра. Словно ничего не произошло.

— Среди твоих воинов, Котлеан, — сказал Робертс, бережно расправляя узкую светлую, будто льняную, бороду, — видимо, много друзей Баранова.

В его словах прозвучала угроза, но старый вождь невозмутимо продолжал курить. Золотилось белое перо, прикрепленное к головной повязке, отблескивал медный черенок трубки.

— Китх-Угин-Си, великий житель земли, имел сестру, и рожденных от нее детей истреблял, чтобы не размножать племя людей... — произнес вдруг один из стариков. Насмешка покривила его вялые, сморщенные губы. — Может, сестра великого жителя была белолицей?

Котлеан молчал. Озаренное пламенем лицо его было почти равнодушно, только глубже залегли морщины на лбу и вокруг хищного рта. Синела на медно-красных скулах причудливая татуировка.

Вождь смотрел на угольки костра и, казалось, не слышал ни плача детей, ни ропота воинов у пустых котлов своих барабор 3... Могущество — в повиновении. Сильных нет. Великое племя променяло доблесть на ружья, на горькую воду, на вшивые одеяла, табак и украшения женщин. Свирепые стали жадными, неукротимые — равнодушными. Заросли тропы. От запахов крови и пороха омертвел берег. И разве неправы были другие, всю жизнь прожившие с русскими, видевшие от них защиту и щедрость. И только он, Котлеан, пошел к врагам Баранова.

Гудела за стенами блокгауза река, в сумраке над кострами сновали летучие мыши. Близкий лес обступил крепость, гнилью и сыростью тянуло от обомшелых елей.

Так и не сказав ни слова, закутавшись в плащ, Котлеан ушел в