И пока он сидел так и возился с мечом (чтобы не смотреть на Кудельку со Страхиней, шептавшихся в трёх шагах от него), из глубин памяти всплыло видение, от которого едва обсохшую спину молодого датчанина заново оросил пот.

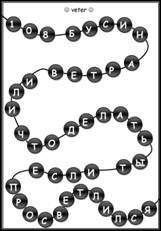

– Искра!.. – позвал он. И когда новогородец встревоженно повернулся к нему, Харальд, волнуясь, сказал: – Бусы!

Голос у него при этом был такой, что Крапива, проснувшись, вскинулась на локтях.

– Какие бусы?.. – нахмурился Искра.

– Красно-жёлтые. – Харальд даже заикался, мешая датские слова со словенскими. – На чьей-то руке. Я видел их на поляне, когда нидинги советовались, не добить ли меня! А где видел их ты?

– Я?..

– Ты только и говорил о них, когда бредил. Ярл, что потом убил Торгейра в поединке, приходил ещё, свои похожие хотел тебе дать, чтобы ты в горячке не умер…

– Да вроде что-то… Нет. – Искра пристыженно отвёл взгляд. – Не помню…

Куделька была тут как тут – опустилась перед ним на колени, взяла его руки в свои:

– Как это не помнишь? Ну-ка, посмотри мне в глаза!

Искра нерешительно посмотрел в ясные серые родники… И внезапно, даже не успев испугаться, погрузился в них, утонул и поплыл. Снова закружились белые хвосты летящего снега, понеслись по непрочному болотному льду, раскачивая сухие рогозы. Мгновение шло за мгновением, но теперь память Искры не сопротивлялась, не пыталась таить всё предшествовавшее слепящему удару стрелы. Рана отболела и зажила; теперь можно было просто смотреть…

И Искра увидел. Разорвались зыбкие полотна метели, открыли взгляду островное становище за кольцом чёрной воды. И плот, медленно двигавшийся по тяжёлой зимней воде. А на плоту стоял человек. Рослый человек в короткой волчьей шубе и меховой шапке, надвинутой низко, не усмотришь лица. Но на руке у него… свесившись с запястья на толстую кожаную рукавицу…

Только Искрины рысьи глаза, умевшие различить семь звёзд небесных там, где прочие люди видели всего одну, – только его глаза могли углядеть красные зёрна сердолика, перемежавшиеся жёлтыми горошинами янтаря.

Страшное предположение заставило Искру взмокнуть не хуже, чем прежде – Харальда. Его затрясло. Он обвёл взглядом сгрудившихся, смотревших походников и очень тихо сказал:

– Неужто, побратим, мы с тобой подумали на одного и того же человека…

Островок, где стояла одинокая избушка Болдыревой то ли жены, то ли не жены, казался перенесённым в болотный разлив из какого-то другого, гораздо более радостного и светлого мира. Может быть, так казалось ещё оттого, что наконец-то проглянуло солнце и островок словно красовался, позволяя себя рассмотреть, – высокий, поросший крепкими кряжистыми деревьями, вдоль края воды – большие, сейчас почти скрывшиеся валуны. И выстроена на нём была не землянка, не вросшее в землю низенькое зимовье, – настоящая, хотя и очень небольшая изба. А нужен ли большой дом всего-то для двоих человек? Для молодой женщины и седовласого старика. Внучки и деда.

Затаившиеся походники видели через неширокий пролив, как старик вышел наружу и, опираясь на клюку, отправился проведать грядки, устроенные на полуденном склоне. Их, конечно, ещё рано было копать, но старинушке хотелось пройтись, размять скрипучие косточки. Он долго топтался вдоль грядок туда и сюда, поправлял что-то когда клюкой, когда и ногой в добротном, не пропускающем воды берестяном лапте. Потом вернулся к избушке, остановился возле искусно сложенной поленницы и стал вынимать из неё поленья для печки. Возле старика вертелась большая пушистая лайка, но шестеро приблизились с подветренной стороны, и пёс не беспокоился.

Тут снова открылась дверь, и на пороге появилась женщина. Избушка была поставлена с толком, солнце светило прямо на крылечко, и женщине не было холодно в одной рубахе и понёве, подоткнутой для удобства «кульком». Она держала в руках большую деревянную ложку, которую и подала старику: попробуй, мол, дед, хороша ли получилась уха.

– Спасибо, Милавушка, – поблагодарил тот.

Женщина не торопилась назад в тёмную избу. Стояла на крылечке, смотрела из-под руки вдаль, за разлив. Словно ожидала кого-то с той стороны. Черноухий пёс ластился к ней, привставал на задние лапы: а мне ничего вкусненького не припасла?..

– Знает ли Болдырь-то сам… – прошептала Куделька.

Искра сразу спросил:

– О чём?

Куделька ответила, как о само собой разумеющемся:

– Так ведь непраздна суложь его.

– А ты откуда знаешь?..

– Да знаю уж…

Милава выглядела стройной по-девичьи, но после всего, что было за эти дни, Куделькино ведовство никто сомнению не подвергал: сказала – значит, так оно на самом деле и есть.

– Бусы… – думая о своём, пробормотала Крапива. – Моего батюшку по мечу так вот «узнали». На два города татем ославили…

Искра пообещал:

– Скоро сведаем, что к чему. Может, на Замятню тоже кто свою вину возложить хочет, как на батюшку твоего…

Старик вернул женщине ложку и ласково шлёпнул внученьку пониже спины. Потом поднял небольшой блестящий топорик и принялся обтёсывать длинную деревяшку, мастеря что-то по хозяйству. Было заметно, как утратили проворство его движения, когда Милава скрылась внутри и хорохориться стало не перед кем. Немного погодя старик и вовсе привалился спиной к нагретой стенке избы, положил руки с топориком на колени и блаженно застыл, подставив лицо солнышку. Так, словно хотел отдохнуть от тягот и трудов всей прожитой жизни.

– Совсем дряхлый, – проворчал Страхиня. – Его здесь оставим, всё равно идти долго не сможет. Что смотреть, пошли женщину заберём…

– Погоди, – внезапно воспротивился Искра. – Не можно так…

Варяг удивился:

– Что?

– Не можно, – твёрдо повторил Искра. – Ты непраздную собрался через болото тащить?

Две девушки и Харальд смотрели то на одного, то на другого. Искра успел стать признанным вожаком. Страхиня пожал плечами – а что, дескать, с ней станется? Искра неожиданно побелел:

– Моя мать непраздна была, споткнулась… Болеть стала… Меня на свет родила, а сама уж и не поднялась…

– Ну так что? – спросил Страхиня. – Ждать собираешься, пока Болдырь с десятком людей сюда припожалует? Он эти места вроде покидать собирается, значит, и за женщиной завернёт… Что делать-то будешь?

– А ты что делать собрался? – спросила Куделька. – Нож к животу ей приставишь, Болдырь чтобы сговорчивей стал?..

Страхиня ничего не ответил, лишь тяжело посмотрел единственным глазом. Тойветту вовсе помалкивал, хотя про себя был с ним согласен. Женщины его рода уже с изрядными черевами ходили за грибами и клюквой и ничего в лесу не боялись. Случалось, дитя домой приносили, Лесной Хозяйкой благословлённое; из таких вырастали удачливые охотники… Однако перечить сыну боярина Твердислава и высказывать своё мнение ижор нипочём не хотел. Один раз высказался, довольно.

– Мой батюшка бабой брюхатой прикрываться не стал бы… – проговорила Крапива.

Страхиня ощерился в очень нехорошей усмешке:

– Если б там десять его побратимов казнить собрались – ещё как стал бы!

Воительница ощетинилась в ответ:

– Не знал ты батюшку моего…

– Не знал, – хмыкнул варяг. – Только думаю, он был умным вождём! Не девкой сопливой!

– У нас, – сказал Харальд, – засмеяли бы человека, сделавшего то, что ты предлагаешь. Даже если ему всё удастся и потом он совершит много достойных дел, никто больше не назовёт его храбрецом…

Страхиня в долгу не остался:

– Мой бы батюшка любимый поблизости умирал, я бы всего меньше заботился, как меня кто-то там назовёт…

Харальд и Крапива одновременно набрали в грудь воздуху, чтобы уничтожить его каждый по-своему. Рассвирепевшая Крапива надумала уличить его в том, что он сам Сувора искал усерднее некуда, так неча её носом тыкать, куда не просили. Харальд собрался назвать его человеком без чести: а как, в самом деле, следует называть того, кто не заботится о самом важном – о том, с чем ему в людской памяти доведётся остаться?..