Но судьбе было угодно, чтобы никто из них ни слова выговорить не успел. Тойветту и Страхиня насторожились одновременно. А потом варяг вдруг цепко и больно сгрёб Кудельку за плечо и швырнул носом в мокрую пожухлую траву, падая сам:

– Наземь все, живо!..

И хотя произошло это прямо посреди перепалки, у Харальда и Крапивы сработало воинское начало: шуток последнее время тут не шутили, сказано – наземь, значит – пластайся, да как можно быстрее. Раздумывать, надо ли падать, будешь потом. Один Искра замешкался, но за него поспешила Крапива: дотянулась и уронила так, что он зашипел от боли в ноге.

А когда они осторожно приподняли головы и высунулись из-за травянистого гребня, за которым лежали, то увидели десятка два вооружённых людей, шедших совсем не с той стороны, куда поглядывала Милава.

Любой мог сразу заметить, что это были совсем не Болдыревы ватажники. Намётанный взгляд никогда не спутает вольных разбойничков, живущих в диком лесу, и отборных княжеских гридней с боярином во главе. Пусть даже эти гридни измотаны, грязны и выглядят одичалыми. До превращения в татей болотных им ещё далеко.

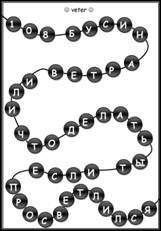

Двое переступали по бёдра в увлекаемой медленным течением жиже, нащупывая тропу древками копий. А за ними, обросший до самых глаз бородой и такой же грязный, как все, шёл Замятня Тужирич. Как все, он тащил большой заплечный мешок и был увешан разным имуществом, необходимым воину в дальнем пешем походе. А на правом запястье, свисая из кожаного рукава, жёлто-красными огоньками переливалась низка крупных каменных бус.

Тех самых бус…

Тучи меж тем вновь затягивали выглянувшее солнце. Опять становилось холодно и неприютно, и островок больше не был сказочной нарядной игрушкой – посерел и словно съёжился, почуяв беду…

Старика разбудило неприязненное ворчание лайки. Открыв глаза, он поспешно поднялся на когда-то резвые ноги, оглянулся на избушку (и до чего же беспомощным был его взгляд!..) и заковылял навстречу находникам:

– Гой еси, господине… Поздорову ли добрался?..

– Болдырь где? – не здоровавшись рявкнул в ответ Вадимов боярин. – Сгинул куда?

Старик развёл тряские руки:

– Мы того не ведаем, господине… Гостем будь, у Милавы только что ушица поспела…

Пёс, в отличие от хозяина, не стал задабривать зловещих пришельцев. Подбежал к самому краю воды и разразился яростным лаем. Милава в избе услыхала, встревоженно выглянула наружу… как раз когда черноухий схватил за штанину самого первого вступившего на сухое. Молодой гридень раздосадованно перевернул копьё и одним движением пригвоздил лайку к земле.

– Что творите!.. – ахнула женщина и бросилась к ним.

Пёс корчился, скрёб землю лапами и хрипел, кусая прочное древко. Старик что-то понял и вскинул клюку, загораживая путь выбиравшимся на остров мужчинам. И крикнул неожиданно зычно:

– Беги, Милава!.. Беги!..

Поздно. За этот крик тут же досталось ему в висок кулаком в толстой кожаной рукавице. А много ли надо ветхому старцу?.. Запрокинулся, задрал к небесам белую бороду… свалился наземь и остался неподвижно лежать. Подлетевшая Милава склонилась было над ним:

– Дедушка!..

Её сцапали сзади за локти, подняли:

– Ничего с ним не сделается… Болдырь где?

– Не ведаем мы… Он нам не сказывает…

Замятня подошёл и встал против неё:

– Не ведаешь, значит? А из-под руки высматривала кого?

Молодая женщина облизнула пересохшие губы, не находясь с ответом.

– По нам тосковала, может?.. – заржал молодой голос.

Милава озиралась, натыкаясь взглядом то на похотливые рожи кругом, то на распростёртого (дышит? не дышит?..) деда, то на сверлящие глаза Болдыря. Тот, что проткнул копьём лайку, выдернул наконечник, схватил за шиворот всё никак не умиравшего пса и забросил его подальше в болото. И, громко выругавшись, затряс рукой, которую лайка ему чуть не последним усилием всё-таки прокусила. Другой гридень скрылся в избе и очень скоро выволок наружу два узелка с нехитрым скарбом деда и внучки:

– Вона!.. Уходить собирались!..

Над головой слабо барахтавшейся лайки сомкнулась трясина, всплыли и лопнули кровавые пузыри. Последние гридни выбрались на берег и вынесли сделанные из двух копий носилки. Там лежал раненый, у которого почернела нога, вспоротая сучком. Ногу отняли по колено, так что из-под плаща торчал всего один сапог. Лицо у раненого было землистое и в поту.

– Болдырь твой добро увёл у меня, – сказал Замятня Тужирич. – И скрылся с ним. Я в становище был, пусто там! И ты в бега, смотрю, собралась! Живо сказывай, дурища, Болдырь где!.. А не то деда твоего следом за псом…

Милава жалко заплакала.

– За нами… обещался… – выговорила она сквозь слёзы. – Ждала его… А где хоронится, не знаю… Я и в становище-то не была, не ведаю, в какой оно стороне…

Замятня угрюмо смотрел на неё, понимая: толку не будет. Под пыткой или со страху за деда она бы, наверное, всё ему рассказала. Только нечего было рассказывать. Она в самом деле не знала.

А значит, и цена ей была соответствующая. Хоть злобу сорвать.

– Урюпа!.. – окликнул боярин воина, лазившего в избу. Тот подбежал, и Замятня Тужирич кивнул ему на плачущую женщину: – Ты, что ли, жаловался – баб давно не видал?..

Когда Замятнины гридни сдвинулись в гогочущий круг, а внутри круга отчаянно закричала Милава, Искра взметнулся было с земли в нерассуждающем порыве, повелевавшем броситься на выручку и умереть, но перед этим опустить меч хоть на одну-две спины; ему в ослеплении почему-то казалось, будто они там так и будут стоять, дожидаться ударов.

Вскочить не пришлось. Железная рука одноглазого, упавшая на загривок, придавила к земле. Искра опамятовался, понял едва не совершённую глупость. Закусил зубами стебли жухлой прошлогодней травы – и невыносимые слёзы покатились из глаз. Остальные походники выглядели не лучше, даже Харальду, ходившему в походы и кое-что видевшему, было не по себе. Лишь у Страхини вместо ужаса и бессилия на лице проступила звериная злоба. Он живо скатился с гребня туда, где под голым ракитовым кустом сидела Куделька. Варяг крепко встряхнул молоденькую ведунью:

– Помоги ей!..

Сначала Куделька бессмысленно уставилась на него.

– Как нам с Искрой, когда драться хотели!.. – шёпотом рявкнул Страхиня.

Она поняла. И её лицо с непросохшими дорожками по щекам постепенно разгладилось: душа делала усилие, обретая глубокую внутреннюю безмятежность, необходимую для ворожбы. А чуть погодя пришли в движение руки. И не очень-то приятно было смотреть на то, что ткали в воздухе тонкие проворные пальцы. Они замыкали, отнимали, высасывали. Студили, гасили, развеивали. Обращали в ничто…

Конечно, никакого чуда за протокой не грянуло. Просто, на счастье Милавы, большинство Замятничей обнаружили, что слишком умаялись, шагавши день за днём по болотам. Первоначальный пыл, охвативший их при виде беззащитного женского тела, отданного им на потребу, в настоящее остервенелое желание, требующее немедленного утоления, не перерос. Лишь двое последовали за неутомимым Урюпой. Прочие – эка невидаль! – оставили их возиться и занялись делами более насущными. Бабу можно будет потискать и после – куда она денется. А вот костёр и котёл с пищей нужны были прямо сейчас. В доме, правда, ещё дымила печь и из раскрытой двери вкусно пахло ухой, но туда никто из них не пошёл. И не пойдёт.

Когда трое криво усмехающихся гридней присоединились к товарищам, Замятня Тужирич, наблюдавший за им же самим учинённой потехой с плохо скрываемым недовольством, прошагал через поляну и облепленным болотной грязью сапогом пнул сжавшуюся в комочек, плачущую Милаву:

– А ну вставай, дурища!.. Разлеглась!.. Вставай, говорю, у меня гридень ранен, повязки надо менять!..

Милава, видно, даже сквозь всё своё отчаяние поняла: можно дождаться ещё чего похуже, чем только что вынесенное. Она медленно приподнялась. Рубашка на груди была разорвана по пояс, а подол и скомканная, забитая талой землёй понёва – задраны выше пупа. Боярин плюнул и отвернулся. У него был вид человека, вступившего на некий путь, каждый новый шаг по которому кажется отвратительней предыдущего. Но и остановиться нельзя, ибо пройдено уже много и до цели, к которой так стремился, – последнее усилие осталось…