Когда же она затихнет? Когда затихнет нечто нарушающее тишину? Чем больше речь там, вдалеке, затихает, тем лучше ее слышно. Она у всех на устах, но не у меня. В моем сознании мрак. Оно не омрачилось, но в нем мрак. Я мрачна, оттого что приходится смотреть вслед моей речи, я словно маяк в море, который должен светить кому-то и поэтому светится, который поворачивается во все стороны и поэтому все время что-нибудь освещает, выхватывая из тьмы, но ведь освещенное им и так существует, во тьме или на свету, маяк никому не оказывает помощи, даже если кто-то очень в ней нуждается, если без нее он утонет. Чем настойчивее я стараюсь осветить мою речь, тем она упрямей. А теперь я механически уменьшу ее огонь, переведу выключатель в режим экономии, но чем больше я стараюсь накинуть на пламя колпачок — душилку на длинном шесте, такими душилками, когда я была маленькой, гасили свечи в церкви, чем больше я стараюсь задушить пламя моей речи, тем больше она получает воздуха. Тем громче она кричит, барахтаясь под тысячей рук, ласкающих ее, чего мои руки, увы, никогда не делали; я же не знаю, что могло бы доставить мне удовольствие; да, так вот, она кричит, потому что это позволяет ей оставаться вдали от меня. Она кричит на других, чтобы те тоже вопили и плясали под ее дудку, чтобы стоял шум. Кричит, чтобы я не смела приближаться. Никто вообще не должен слишком приближаться к другому. И слово не должно слишком приближаться к тому, что ты хочешь сказать. Нельзя подходить слишком близко к своему языку, это дерзость, язык запросто может и сам что-то о себе сообщить, проорать во весь голос, чтобы никто не расслышал: он лишь повторяет заранее подсказанное. Моя речь дает мне обещания, лишь бы я не подходила близко. Миллионам других позволяет, а мне нет! А ведь она — моя! Как вам это нравится? Я даже сказать не могу, что об этом думаю. Видно, язык мой начисто забыл, откуда он взялся, другого объяснения просто не нахожу. А ведь когда-то был таким маленьким. Подумать только, как вырос, просто слов нет! Вот я и не узнаю крошку. Я ведь знала ее во-от такой маленькой. В те времена было тихо, а речь еще была моим ребенком. Теперь она вдруг стала гигантом. И это уже не мой ребенок. Ребенок не вырос, но стал огромным, он не понимает, что еще не ушел резвыми ножками от меня, но резвым стал, уж это точно. Таким резвым, что заглушает самого себя своими воплями, и не только себя, но и всех остальных, которые вопят еще громче. И еще язык поднимается на невероятную высоту. Поверьте, невероятную. Вы не пожелаете действительно услышать такое! Я не ощущаю гордости за этого ребенка, поверьте! В самом начале мне хотелось, чтобы он остался тихим, каким был, пока не научился говорить. Я и сегодня не хочу, чтобы он обрушивался точно буря, чтобы заставлял других вопить и размахивать руками и швыряться твердыми, жесткими предметами, которые моя речь не умеет ни ловить, ни хватать, она ведь совсем не приучена к спорту, тут я виновата. Ничего не ловит. Бросает, но поймать не может. А я вот поймана ею, хотя она далеко. Я в плену у моей речи, моей тюремщицы. Странно — она совсем не следит за мной! Так уверена во мне? Так уверена, что я не сбегу, и поэтому считает, что ей самой можно сбежать? Вот идет человек, который уже умер, он заговаривает со мной, хотя ничего подобного не предусмотрено. Но ему можно, многие умершие разговаривают теперь заглохшими голосами, сейчас они отваживаются на это, потому что мой собственный язык за мной не следит. Мой язык знает, что этого не требуется. И хотя он от меня сбежал, я от него никуда не денусь. Я всегда в его распоряжении, а вот он от меня ушел. А я осталась. То, что осталось, не создали поэты.[1] Что остается, ныне ушло. Горний полет отменен. Никто этим рейсом не прибыл, ничто не прибыло. А если, вопреки здравому смыслу, что-то, не прибыв, все же захочет остаться, исчезает то, чему бы следовало пребыть, — самое неуловимое, язык. Он исчез, откликнувшись на свежее объявление о найме. То, что должно оставаться, всегда уходит. Во всяком случае, его нет. Так что же нам-то остается…

Перефразированная строка из стихотворения Фридриха Гельдерлина "Напоминание" ("Andenken") "То, что пребудет, создали поэты".

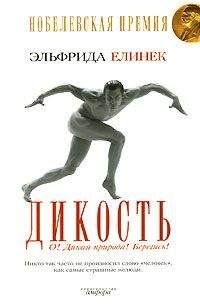

![Эльфрида Елинек - Перед закрытой дверью [Die Ausgesperrten ru]](https://cdn.my-library.info/books/123234/123234.jpg)