— Чудо как хорошо, — заметил Санчо, — и если б Росинант не нужен был нам в пути, то и его не худо было бы подвесить.

— Нет, — сказал Дон Кихот, — нельзя подвешивать ни Росинанта, ни мои доспехи, а то станут про меня говорить: «Так-то он платит за верную службу?»

— Совершенная правда, ваша милость, — согласился Санчо. — Умные люди считают, что не должно вину осла перекладывать на седло, в том же, что произошло, виновата ваша милость, а посему и наказывайте себя самого, но не вымещайте свою досаду ни на поломанных и окровавленных доспехах, ни на смирном Росинанте, ни на моих нежных ногах и не требуйте, чтобы они топали больше того, что им положено.

В подобных беседах и разговорах прошел у них весь этот день, равно как и следующие четыре, во все продолжение коих ничто не задерживало их в пути, на пятый же день, достигнув некоего селения, они увидели, что возле постоялого двора собралась толпа: то веселился народ по случаю праздника. Когда Дон Кихот приблизился к толпе, один из крестьян, возвысив голос, молвил:

— Эти два сеньора только сейчас приехали, никого здесь не знают, давайте попросим кого-нибудь из них рассудить наш спор.

— Я готов, — сказал Дон Кихот, — постараюсь рассудить по справедливости, если только постигну суть вашего спора.

— Дело, господин хороший, состоит вот в чем, — начал крестьянин, — один наш односельчанин, — он у нас толстяк и весит одиннадцать арроб, — вызвал на состязание в беге своего соседа, а тот весит всего только пять. По условию они должны с одинаковым грузом пробежать расстояние в сто шагов. Когда же вызвавшего на состязание спросили, как уравнять грузы, он сказал: пусть, мол, вызванный на состязание, который весит пять арроб, нагрузит на себя шесть арроб железа. Таким, дескать, образом вес толстого и вес худого уравняются: выйдет, что и у того и у другого по одиннадцати арроб.

— Нет, так нельзя, — прежде чем Дон Кихот успел что-нибудь ответить, вмешался Санчо. — Всем известно, что я еще на днях был губернатором и судьею, стало быть, мне и надлежит рассудить вас и вынести решение.

— Вот и отлично, друг Санчо, слово за тобой, — сказал Дон Кихот, — я же сейчас ровно ни на что не годен: в голове у меня все спуталось и смешалось.

Получив дозволение, Санчо обратился к крестьянам с речью, а те сгрудились вокруг него в ожидании приговора и разинули рты.

— Братцы! Требование толстого лишено здравого смысла и даже тени справедливости, потому это уж так заведено и все это знают, что вызванный на поединок имеет право выбирать род оружия, а стало быть, нельзя допустить, чтобы толстый выбирал такое оружие, которое заведомо помешает и не даст худому одолеть. Так вот вам мое мнение: пусть-ка толстый, вызвавший худого, подрежет себя, подчистит, подскоблит, подукоротит и подточит в любой части своего тела, где ему только вздумается и заблагорассудится, и убавит мяса на шесть арроб, после этого в нем останется всего только пять арроб весу, и он сравняется со своим противником и точка в точку к нему подойдет: ведь противник весит как раз столько, — вот тогда пускай себе и бегут на равных условиях.

— Ах ты, чтоб тебе пусто было! — выслушав приговор Санчо, воскликнул один из крестьян. — Этот сеньор рассуждает, как святой, и разрешает споры не хуже любого каноника! Но только вот беда: я могу ручаться, что толстый унцию мяса с себя не срежет, а не то что шесть арроб.

— Пусть лучше совсем не бегают, — заметил другой, — худому не к чему надрываться, а толстому себя кромсать, — половину заклада давайте потратим на вино, пригласим этих сеньоров в хорошую таверну, и крышка делу.

— Благодарю вас, сеньоры, — молвил Дон Кихот, — но я не могу задерживаться ни на секунду: грустные мысли и печальные события принуждают меня быть неучтивым и торопят меня.

С этими словами, дав Росинанту шпоры, он поехал дальше, крестьяне же не могли не подивиться как необычной его наружности, невольно бросавшейся в глаза, так и рассудительности его слуги; надобно заметить, что Санчо они принимали именно за слугу. И один из них молвил:

— Если так умен слуга, каков же должен быть господин! Бьюсь об заклад, что если они едут учиться в Саламанку, то потом попадут прямо в столичные алькальды. Учиться и учиться — вот что нужно, остальное все ерунда; ну, конечно, надобно еще, чтобы тебе порадели и чтобы тебе повезло: глядишь, в один прекрасный день у тебя в руке жезл, а то и митра на голове.

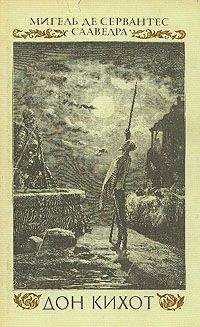

Эту ночь господин и слуга провели в поле, на вольном воздухе и под открытым небом, а на другой день, едучи своею дорогою, заметили, что навстречу идет человек с сумой за плечами и то ли с копьецом, то ли с дротиком в руке — неотъемлемою принадлежностью пешего почтальона; подойдя к Дон Кихоту на более близкое расстояние, прохожий внезапно ускорил шаг и, почти бегом устремившись к нему, поцеловал его в правую ляжку, ибо выше он достать не мог, а затем, чрезвычайно, по-видимому, обрадовавшись, воскликнул:

— Ах, сеньор Дон Кихот Ламанчский! Как же будет доволен герцог, мой господин, когда узнает, что ваша милость возвращается к нему в летний дворец! Ведь он с сеньорой герцогиней все еще там.

— Я вас не знаю, друг мой, — объявил Дон Кихот, — и так и не буду знать, пока вы мне сами не скажете.

— Сеньор Дон Кихот! — отвечал гонец. — Я Тосилос, лакей герцога, моего господина, тот самый, который не захотел с вашей милостью биться из-за женитьбы на дочке доньи Родригес.

— Господи боже мой! — воскликнул Дон Кихот. — Неужели вы и есть тот самый человек, которого волшебники, мои недоброжелатели, обратили, как вы сказали, в лакея, дабы лишить меня чести победителя?

— Полно, досточтимый сеньор! — сказал посланец. — Не было тут никакого волшебства, и нимало я не изменился лицом: выехал я на арену лакеем Тосилосом и таким же точно лакеем Тосилосом с нее удалился. Я порешил жениться без всякого сражения просто потому, что девушка мне приглянулась, однако ж расчеты мои не оправдались: не успела ваша милость выехать за ворота, как герцог, мой господин, велел отсчитать мне сотню розог за то, что я не выполнил распоряжений, которые мне были даны перед боем, и кончилось дело тем, что девица ушла в монахини, донья Родригес переехала в Кастилию, а меня мой господин послал в Барселону с письмами к вице-королю. Коли вашей милости угодно доброго вина, хотя и тепловатого, то у меня с собой тыквенная фляга с крепким вином и несколько ломтиков трончонского сыру, способного вызвать и пробудить жажду в случае, если она заснула.

— Предложение принято, — объявил Санчо. — Всякие церемонии — побоку. А ну, давай выпьем, добрый Тосилос, назло и наперекор всем заморским волшебникам!

— В таком случае, Санчо, — заметил Дон Кихот, — ты величайший чревоугодник в мире и величайший из остолопов, какие только есть на земле, ибо ты не в состоянии постигнуть, что гонец сей заколдован и что это поддельный Тосилос. Оставайся с ним и напихивай свою утробу, а я медленным шагом поеду вперед, чтобы ты мог меня догнать.

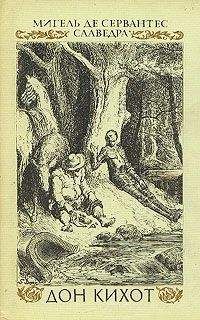

Тосилос засмеялся, вынул флягу, извлек сыр, достал хлебец, а затем он и Санчо в мире и согласии уселись на зеленой травке и единым духом справились и покончили со всем содержимым сумы и даже облизали пакет с письмами только потому, что он пропах сыром. Подзакусив, Тосилос сказал Санчо:

— Такой человек, как твой господин, друг Санчо, непременно должен быть сумасшедшим.

— Как так должен? — вскричал Санчо. — Никому он ничего не должен, он за все расплачивается, тем более что монета его — чистое безумие. Я это хорошо вижу и сколько раз ему говорил, да что проку? А уж теперь и подавно: ведь он совсем повредился в уме после того, как его одолел Рыцарь Белой Луны.

Тосилос попросил рассказать, как это произошло, однако ж Санчо ответил, что неудобно заставлять своего господина ждать, — в другой раз, дескать, когда они еще как-нибудь встретятся. Затем, стряхнув крошки с одежды и с бороды, он встал, простился с Тосилосом и, погнав серого вперед, вскоре увидел своего господина, который его дожидался под сенью древа.

О том, как Дон Кихот принял решение стать пастухом и до истечения годичного срока жить среди полей, равно как и о других вещах, поистине приятных и превосходных

Если множество мыслей докучало Дон Кихоту до того, как он потерпел поражение, то еще больше стали они ему докучать после того, как он был повержен. Он дожидался Санчо, как уже было сказано, под деревом, а мысли, словно мухи, слетающиеся на мед, осаждали его и жалили: одни из них вились вокруг расколдования Дульсинеи, другие — вокруг той жизни, какую ему придется вести в вынужденном его уединении. Наконец приблизился Санчо и начал расхваливать щедрость лакея Тосилоса.