Однажды под вечер в задумчивости я отправился за водой к колодцу и вот, когда я так шел, сначала почувствовал, а потом увидел, что на опушке леса, опершись рукой на дерево, стоит Зденек, тот знаменитый бывший официант, тот мой товарищ из отеля «Тихота», который теперь пристально смотрит на меня… И я, который обслуживал эфиопского императора, сразу понял, он приехал только ради того, чтобы посмотреть на меня, что он не хочет, да и не нужно ему говорить со мной, он хочет только увидеть меня, как я вошел в свою одинокую жизнь, потому что Зденек теперь большой пан в политике, он окружен уймой людей, но я знал, что он, наверно, так же одинок, как и я… Я качал воду, животные смотрели на мою работу, и я чувствовал, что за всеми моими движениями наблюдает Зденек, тогда я сделал вид, что уставился на бадью, в которую накачивал воду, и будто бы Зденека не вижу, но я чувствовал, что Зденек тоже чувствует, что я знаю, что он в этом лесу. И я нарочно медленно нагибался, поднимал бадью за ручку, я давал Зденеку время хотя бы чуть шелохнуться, ведь тут каждое движение слышно на сто метров, слышен каждый звук, таким способом я спрашивал его, хочет ли он что-нибудь сказать мне, но ему не нужно было говорить со мной, ему достаточно и того, что я есть на свете, потому что он заскучал обо мне, так же как я много раз вспоминал о нем. И вот я поднял две бадейки и спустился к дому, за мной шагала лошаденка, за ней коза и кошка, я аккуратно так ставил ноги, вода из бадеек выплескивалась мне на резиновые сапоги, и я знал, что, когда поставлю бадейки на завалинку и обернусь, Зденека уже не будет, удовлетворенный, он вернется к правительственной машине, которая ждет его за лесом, вернется к своей работе, которая, конечно, тяжелее, чем это мое бегство в одиночество. Я вспомнил пана профессора литературы, как он говорил Марцеле, что настоящий человек и гражданин мира это тот, кто умеет стать анонимным, кто может освободиться от своего фальшивого «я». И когда я поставил бадейки и обернулся, Зденек уже ушел. И я согласился, что так и должно быть, только так мы и могли поговорить, хотя каждый из нас был где-то на своем месте, так без слов мы высказали друг другу, что у каждого на сердце и какой у нас взгляд на мир. В этот день начал падать снег, хлопьями, большими, как почтовые марки, тихий снег, который к вечеру сменила метель. Источник прозрачной и в любое время одинаково холодной воды по-прежнему струился в погребе по выбитому в камне желобу, хлев был возле лестницы рядом с кухней. И конский навоз, который по совету деревенских знакомых я оставлял в конюшне, своим теплом обогревал кухню не хуже центрального отопления. Три дня я смотрел на падающий снег, который шелестел, как бабочки в малине, как поденки, как падающие с неба лепестки. Мою дорогу засыпало снегом все больше и больше и на третий день завалило так, что она слилась с окрестностями, и никто бы уже не угадал, куда эта дорога ведет. И тогда я вытащил старые сани, нашел бубенчики, которыми каждые полчаса позвякивал, и улыбался, потому что эти бубенчики и их звон подсказывали мне, как я запрягу лошаденку и поеду над своей дорогой, как вознесусь над ней, как будет нас разделять эта снежная подушка, эта перина, этот толстый снежный ковер, это надутое белое покрывало, покрывающее весь край… я чинил сани и даже не заметил, как снег подступил к самому окну, и потом его навалило уже до половины окон. В ту минуту, когда я взглянул и испугался, как поднялось это снежное наводнение, я увидел свою избушку и моих животных, будто мы подвешены на цепях прямо к небу, избушку, отлученную от мира и потому полную до самых краев, как и те зеркала полны отражениями разоренной и забытой жизни, которые из прошлого позвать и вызвать не труднее, чем отражения, которыми я сам устлал эти зеркала или, лучше сказать, которыми была выстлана и среди которых проложена моя дорога, теперь уже засыпанная снегом времени, которое миновало, и одни только воспоминания могут когда угодно нащупать старые образы, так опытная рука нащупывает под кожей артерию и определяет, куда текла, течет и в близком будущем будет течь жизнь… и в ту минуту я испугался, что если бы умер, то все невероятное, которое стало реальным, оно бы все ушло со мной, как говорил пан профессор эстетики и французской литературы, лучший человек это тот, кто умеет лучше прояснять… и я почувствовал желание описать все как было, чтобы и другие люди могли прочитать, но когда я говорю, я рисую перед собой вызываемые памятью картины, которые нанизываю, как кораллы, как четки на длинную нить моей жизни, невероятность которой настигла меня в тот миг, когда я глядел и ужасался тому, как падает снег, которого выпало избушке по пояс… И вот каждый вечер, когда я сидел перед зеркалом, а позади меня на бывшей пивной стойке сидела кошка и головкой толкала мое отражение в зеркале, будто бы это был я, и я глядел на свои руки, и за окнами завывала, точно наводнение, снежная метель, так вот, чем дольше я смотрел на свои руки, я даже поднял их, будто сам себе сдавался в плен, смотрел в зеркало на руки и движущиеся пальцы и видел перед собой зиму, снег, я видел, как буду отгребать снег, отбрасывать его и искать дорогу и каждый день продолжать, продолжать искать дорогу к деревне, может, и они будут искать дорогу ко мне… и я сказал себе, что днем буду искать дорогу к деревне, а вечером буду писать, искать дорогу в прошлое и потом по ней идти и отгребать снег, который засыпал мой путь назад… и попробовать так, чтобы словом и писанием я выспрашивал самого себя.

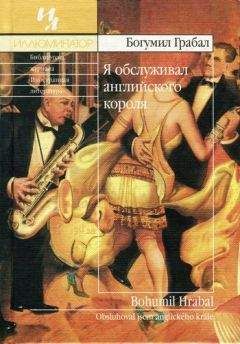

В Щедрый день[35] опять падал снег и завалил дорогу, которую я почти весь месяц с большим трудом искал и подновлял. Такая из снега получилась стенка, такой ров по самую грудь, я даже проходил половину расстояния до пивной и лавки, где был последний раз в Родительскую субботу. Вечером пороша искрилась, будто блестящие бляшки на подвесных календарях, я поставил елочку и напек сладостей. Я зажег елочку и вывел из хлева лошаденку и козу. Кошка сидела у печки на оловянной стойке. Я вытащил фрак, надел его, но он уже не шел мне, пуговицы выскакивали из отвердевших пальцев, и руки от работы стали такими топорными, что я не сумел как следует завязать белую бабочку, я вытащил из чемодана и начистил кремом те штиблеты, которые купил, когда был официантом в отеле «Тихота». И когда я надел голубую ленту и приколол к груди звезду, то звезда засияла сильнее, чем елочка, лошаденка и коза взглянули на меня и испугались, так что мне пришлось их успокаивать. Потом я приготовил ужин, гуляш из консервов с картошкой. Для козы я приготовил гостинец, нарезал в воду яблоки. И лошаденке тоже, она, как всегда по воскресеньям, обедала вместе со мной, стояла у длинного стола, выбирала из миски и хрупала яблоки. Все время у этой лошади было навязчивое ощущение, что я брошу ее тут, уйду от нее. Куда бы я ни шел, она всюду шла за мной, и коза, которая привыкла к лошади, шла за ней, и кошка, которая зависела от козьего молока, шла туда, куда направлялось козье вымя. Так мы ходили на работу и с работы. Когда осенью я косил траву, они все маршировали за моей спиной, даже когда я шел в уборную, животные поворачивали за мной и сторожили под дверями, чтобы не убежал… Вот так, аккурат в первую неделю моего приезда сюда, когда явилась мне та девушка с шоколадной фабрики «Орион», я так затосковал, так захотелось мне ее увидеть, мне казалось, что она так и ходит с книгами под мышкой на эту шоколадную фабрику, такая меня сдавила тоска, уложил я все необходимое и еще до рассвета отправился в деревню и там ждал автобуса, но когда он подъехал и я уже поставил ногу на ступеньку, то увидел, как по дороге от моего дома бежит лошаденка, за ней собака и позади ковыляла коза… и прямо ко мне, и так на меня глядели эти животные, и так тихо меня просили, чтобы я не бросал их, и когда они меня окружили, то появилась еще и та одичалая кошка и вскочила на скамейку, куда я ставил кувшин с молоком, автобус уехал, а я вернулся с животными домой, которые с той поры не спускали с меня глаз, но старались каким-то образом развеселить, кошка прыгала будто какой-то котенок, коза пыталась со мной бодаться, и в шутку скакала на двух ногах, и хотела боднуть меня в голову, только лошаденка ничего не умела, но каждую минуту брала меня нежными губами за руку, глядела на меня, а из глаз у нее хлестал ужас… После ужина, как, впрочем, и каждый день, лошаденка улеглась у печки и сладко вздыхала, коза легла возле нее, а я продолжал писание своих картин, я задумался, первое время эти картины проступали так неясно, я даже описал какую-то ненужную картину, но в один прекрасный день я вдруг расписался, теперь я исписывал страницу за страницей, картины все время менялись, все быстрее и быстрее, и я не успевал их описывать, эти забегающие вперед картины не давали мне спать, я не слышал, буря ли на улице, луна ли светит так, что трещат оконные стекла, и только день за днем расчищал дорогу, разгребая снег, я думал о вечерней дороге, когда возьму перо и начну писать, днем я продумывал все заранее и вечером только описывал то, о чем думал во время работы, вечера ждали и животные, потому что звери любят покой, эта скотина только сладко вздыхала, я подкладывал в печку старый пень, и пламя тихо тлело, и дым со вздохом улетал в трубу, и под дверями пробегал ветер… В ночь под Рождество в окнах появились огни. Я отложил перо. И невероятное стало реальным. Я вышел на улицу, и там на санях с плугом пробились ко мне деревенские знакомые, несколько тех убогих, неудачливых горемык, которые просиживали вечера в пивной и которые затосковали без меня так, что застрелили мою овчарку, а теперь с плугом и на санях добрались даже сюда… я позвал их в пивную, в это мое нынешнее жилище… они таращили на меня глаза, и я заметил, чему они удивляются. «Где ты это взял? Кто тебе дал? Почему ты так разоделся?» Я сказал, садитесь, господа, вы мои гости, ведь я бывший официант, а они испугались и вроде пожалели, что приехали… «А эта лента и орден?» Я говорю, мол, получил их много лет назад, потому что я тот, который обслуживал эфиопского императора… «А кого обслуживаешь теперь?» — перепугались они. Теперь, как видите, вот мои гости, и я показал на лошаденку и козу, но те уже встали и хотели уйти и стучали и били в двери, я им открыл, и они одна за другой пошли по лестнице в свой хлев. Но этот фрак, и сверкающая звезда, и голубая лента так перепугали деревенских знакомых, что они остались стоять, поздравили меня, пожелали приятно провести праздники и пригласили меня, чтобы я приехал на святоштепанский обед.[36] Я видел в зеркалах их спины, и когда из оконных стекол исчезали огни и фонари, и отзвенели бубенчики, и с натугой проскрипел по снегу скрепер, я остался перед зеркалом один, я смотрел на себя и чем больше глядел, тем больше пугался, будто был в гостях у кого-то незнакомого, у кого-то, кто сошел с ума… я подышал на себя, даже поцеловал себя в этом холодном стекле, потом выставил локоть и протирал запотевшее стекло рукавом фрака до тех пор, пока снова не увидел себя в зеркале, стоявшего с зажженной лампой, будто с бокалом, поднятым для тоста. И за моей спиной тихо открылись двери, я помертвел… и вошла лошаденка, за ней коза, кошка вскочила на оловянную стойку у печки, и я порадовался, что деревенские знакомые пробились сквозь снег ко мне, что пришли ко мне, что испугались меня, потому что мне надо быть кем-то исключительным, потому что я и вправду ученик метрдотеля пана Скршиванека, который обслуживал английского короля, и я имел ту честь, что обслуживал эфиопского императора, и он навсегда отметил меня орденом, и этот орден придал мне силы, чтобы я написал для читателей эту историю… как невероятное стало реальным.