Я сделал пасху, сам. Сейчас выкрасил 6 яичек. Одно — тебе, лучшее какое выйдет. Заутреня — в 7 1/2 ч. А я еще не ел, я здоров, слава Богу. Целую, пасхальная моя девочка — весенняя! Твой Ваня

[На полях: ] Сколько для тебя — ждет! Сделал такую пасху — вот задивятся! Вот бы поглядела на меня в кухне! А думал о тебе, о «Путях».

Расцелуй себя (в зеркале), маму, Сережу. О, пришли ландыши — твою картинку-акварель!

Как странно: цветы твои от André Baumann, a от меня он не принял на Голландию: с 8 марта — прекращено, запрещено! Удачно — ты!.. Должно быть раньше?..

Завтра Юля приедет с мужем и будем завтракать.

39

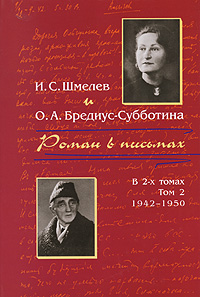

О. А. Бредиус-Субботина — И. С. Шмелеву

25. IV.43 г.

Св. Пасха

Мой милый Ванечка!

Сегодня, в первый день Св. Пасхи, — еще и еще «Христос Воскресе»! Где ты и что ты сейчас? Здоров ли? И как у тебя на душе, дружок мой? Я только что вернулась из Гааги, где была с пятницы и говела. Меня было опять начала мучить тоска, я не чувствовала даже себя достойной приобщиться, но, приехав в Гаагу, я все забыла. Были дивные службы, и меня всю очень согрели. Исповедь была необычайна, я только тебе это скажу. Отец Дионисий меня так чутко понял и принял. Он так и сказал: «Да, я понимаю». Всю тоску мою безымянную понял и перед Плащаницей вместе со мной (я на коленях стоя исповедовалась) стал на колени и преклонившись головой до земли за меня и со мной молился. И потом взял голову мою и поцеловал в макушку. Утешал меня, и я всю тоску свою излила слезами у Христова Гроба. И стало легко. Я тебе это свое «Святое Святых» открываю. Лучше больше этого не касаться в письмах. Заутреня была у нас в 7 ч. вечера субботы, а обедня в 9 утра. Было дивно… Всю церковь украсили мы цветами, мама и я плели гирлянды, масса была цветов. Был подъем большой, несмотря на раннюю утреню. За обедней все, приобщавшиеся в Субботу, были допущены даже без разрешительной молитвы к Св. Причащению, так что я сегодня опять Причастница. Чудно было. А сколько у нас голландцев переходят в Православие или даже крестятся, т. к. были до сих пор не крещеные. Подумай, даже не крещены!

Какой был Пир Веры!.. Чудно! Ванечка, как горько мне, что опять перерыв был в письмах, не написала тебе тотчас о том, что я соскорблю тебе в утрате Катюши. Мне хочется ее именно Катюша назвать. Я не хотела в пасхальном поздравлении писать об этом, но все время думала о ней, о твоей скорби. Да, это очень тяжело. У мамы вот также, умер брат любимый215. И узнали тоже позже. Она и теперь еще не верит, что ее Митенька не жив, а был он сама жизнь. Известный московский хирург. Горько, Ванечка, горько узнавать о таких утратах… Но Господь знает, для чего это все нужно, и м. б. для усопших это лучше. Я помолюсь о ее душе, о душе твоей сестреночки, о твоей Катюше… Милый ты мой, Ваня! Меня очень огорчило письмо твое к маме (шло оно 17 дней!), — ты, Ванёк, меня не понял, нет, я не центром мира себя делаю, где же этому быть! — я слишком себя чувствую ничтожной и от того страдаю. И не моя болезнь тому причиной, не прямой причиной. Но ты пойми: болезнь эта лишает меня всякой самой минимальной свободы. Вдумайся и пойми, больше я ничего не буду разжевывать. Я вся в зависимости, в самой крайней… когда больна. О том, что горя масса в мире, я ни на минутку не забываю, и меня оно осязательно давит. И свое бессилие усугубляет боль. Нет, моя идея, о которой ты упоминаешь, и готовность на костер идти, ничуть не угасли, и меня мучает только то, что эта моя жертва (если бы ее было нужно осуществить на деле) ничего бы не изменила. Вот, очень схематичное изображение моих состояний. Ты за последние полгода, или даже дольше, все время раздражался мною, и муки этой моей я не могла тебе высказать. Ты (вспомни!) за все меня журил, даже за мелочи. У меня не было никакой даже малой уверенности в твоей дружбе ко мне [74]. Ты как-то злобно [75] меня отпихивал. И больно колол часто [76]. И разно: то как любящую женщину, то как друга. Я это не в упрек, но в пояснение моего упадка. Это у меня было чувство, что мои письма тебе не нужны больше, и я сама тоже. Но не это было единственной причиной моей тоски, — это только довело ее до предела, закрыло отдушину души, взяло возможность с тобой делиться. Ты пишешь маме, что мне не дорога «озаряющая душу переписка с другом…» Но вспомни, _к_а_к_ ты все это время писал мне! Какая же тут открытость. Ты за все меня корил. И часто не объясняя причин. Я с год уже страдаю от твоего чего-то нового в твоих письмах [77]. И раньше прямо тебе об этом писала. Ты запретил писать и «накручивать». И какое-то чувство меры мне подсказало больше об этом не писать. И так один за другим закрывались клапаны открытости. Я страдала от этого больше, думаю, тебя. Но я не могу быть счастливой, если я не могу быть открытой. И не умею притворяться. Боялась касаться некоторых вопросов, т. к. у тебя они вызывали только злобу. Даже бытовую сторону своей жизни я боялась тебе описывать, т. к. ты и тут сердился. И получилось: пишу и думаю: «что рассердит, что не рассердит?» Ну а разве так можно? Но не хочу об этом сегодня! Скажу лишь, что самой счастливой моей минутой была бы та, если бы я сознала, что я могу кому-то послужить, другим облегчить долю, увидеть цель своего бытия. Пойми. Не приписывай мне «центра мира». В этом ты не прав. Как раз обратное!

Послезавтра приедут ко мне гостить надолго одна несчастная мать с девочкой. А вскоре я позову (уже позвала) еще 3-х детей из прихода, откормиться. Я не люблю расписывать всякие «доблести», но скажу тебе, что никогда в жизни чужое горе не закрывалось от меня своими состояниями. Я не для себя живу. О, если бы все ты знал, что у меня в душе!.. И как можно превратно понять страдания другого. Ну, довольно. Как мне горько было узнать о