вспухло, и сейчас — 2 ч. — больно еще. Но это м. б. она сочла полезным, из почтения ко мне, полечить меня… кажется, ее яд действует благотворно при каких-то недугах, в малой, конечно, дозе. Я знаю, как раз, в деревне — где «Росстани»! — лошадь повалила плетень и забралась на пасеку, к сочной травке… — и задом, что ли, повалила «дуплянку». Весь рой ее облепил, она каталась по траве и валяла еще дуплянки… и… — к вечеру околела. Ос у нас — сила, но, в общем, мирная, только сосут фрукты. У меня прогрызли бумагу на баночке и ввалились туда роем — на состряпанный еще в Париже _м_о_й_ яблочный мармелад. Понятно, — «алэ-ву-з’ан, силь-ву-плэ!» [105] Вдвое закрыл, и, поскорей, в себя спрятал. Не тянет в Париж… — _ч_т_о_ и _н_а_ _ч_т_о_ смотреть?! После нескольких дней дождей — вчера и особенно сегодня здесь ослепительное солнце, тишь, яснь… но где же вы, милые синицы, где посвист ваш осенне-грустный? Какие росы! И как давно, с Капбретона, в 33 г., я не видал ни неба, ни земли вольной! Выгнало из Парижа — и — вот, налюбовывайся! «Не бывать бы счастью, да несчастье помогло!» — От племянника нет известий с конца апреля! Не понимаю… где он, что с ним. — Ивик, кажется, где-то на работах, его жена у родителей. А точно не вем, нет писем. — Твои нежные цветочки, — и как нежно пахнут! — я поцеловал, — на них будто написано твое сердце. Целую глазки, их углядевшие, ручки, пославшие… Мои цветочки — сиротки — как их немного! — отданы на полный пансион Меркулову. Не везет мне с «оранжами»! Я писал тебе о моей «идэ фикс» о них… ну, _н_е_ везет — и на! Так, должно быть никогда и не выхожу ни до цвета, ни до плодика. Лучший экземпляр погиб при бомбардировке — и глупо же! Угораздило меня оставить их на карнизе окна! Чудом уцелел один лимончик, и твоя кровянолистая бегония, потеряв 6 листьев и сохранив бутончик 7-го! Ведь под прямым ударом циклона торчали, дурачки, за окном! И в каком же жалком виде нашел я их утром! как их не стерло в порошок?! не сбило жалюзи? Но лучший экземпляр, — как любовался я! — должно быть слетел вниз, и его затоптали, понятно, засыпал щебень. Да что тут… — _ч_т_о_ и _к_о_г_о_ теряют! — а тут… — пылинка. Страшно рад за твою бегонию. Ж_и_в_е_т..! моя Ольгунка — _ж_и_в_е_т, и будет жить! Ты здесь со мной, и в душе, и на карточке. И мои дорогие — со мной. Расцветшие розы обмокли, их забило, и я выдрал один лепесток из развертывающегося бутона — и посылаю тебе с поцелуем. Я его грел у губ. Хоть и горячий он, от буйного солнца. Совсем юный, душистый. Как бы ты сочно хрупкала яблочки!

Миленькая, не утруждай себя, вылежись. Наблюдай за собой. Твой хирург тобой залюбовался, чувствую. Да и как не…..? Для них наше, многое — «нечто экзотическое», а ты… — за-экзотическая. Что ж ты мне… «для тебя писала»! — а не попало мне… — эххххх! У тебя — большое сердце… ты можешь творить. Вот, твой посажёный отец — а мой добрый друг — Иван Александрович… — ведь как тонко может «внять» произведению искусства! и говорит умно и — _в_е_р_н_о… — а творить не может. Знаю. По его одной — двум «сказочкам» — притчам, мне когда-то посланным307, чтобы напечатать в газете, под псевдонимом… — ч_т_о-то его сдерживало «показаться». Я не дерзнул их провести… как-то опасался… — _п_р_а_в_д_ы_ _е_м_у_ не сказал308: знал — ко-нец дружбе и — враг по гроб! Ну, представь, если бы… ну, медведь надел «пачки» балерины… и — на пуантах! И-менно. Не только «вытянуто из себя», вымучено, но… и явное «несварение»… — «притча» так и прет, «учебушка» для читателя. Это удел литераторов головных, пусть и страстных, но идейно страстных, логиков тонких подчас, очень — уж слишком! — нагруженных «ученостью». Вот, например Герцен, Чернышевский. Понимали, что искусство куда могучей «статей» и речей… и написали по роману. Но даже самые заглавия-то их выдали с головой: у Герцена — «Некуда»…309 — вот уж поистине «дальше некуда», а у Чернышевского — «Что делать?»310 — взять и — в печку! Читать их — смотреть балерину-медведя, — и глупо, и живот надорвешь. Все это пишу, чтобы еще раз сказать тебе — «валяй!» — как отец — в рассказе «Живая вода», — его любимое словечко. Ивану Александровичу не мог сказать правды, — к чему бы это повело? все равно, из него _н_и_ч_е_г_о_ путного выйти — для произведения искусства не могло бы, при всей его мыслительной силе, яркости, поразительной одаренности… а лишь уколет, и — дружба врозь, хоть и умница он великая. Но тут — «заскок» его, обидцы даже не может простить. А тебе сказал, потому что ценю тебя — незаурядную для искусства, не убоялся и что может быть тебе чуть больно, ибо важней заставить тебя — _б_ы_т_ь. Как матери тоже больно рожать, а… зато и — радость же! Ну, когда же ты мне-то хоть поверишь? Для тебя вон и мнение хирурга, «у которого… брат писатель» — мнение! Разве тебе оно нужно, после моего? Не будь ты — _т_ы… стал бы я тебе в сотый раз писать об этом?! Да будь ты расхерувим, рас-Клеопатра и рас-Венера… и утони я в тебе до отупения… — уж поверь — не стал бы петь хвалу пустому месту! С_т_ы_д_н_о… как стыдно каждому, неверу даже, — перед святым совершать грязное. Ну, больше я к сему, клянусь, ни за что не вернусь. Так и знай. Мне, просто, _н_е_к_о_г_д_а_ пестовать и агукать… — как вот ребеночка забавляют и утишают, когда разревется. Что это за танцованье, перед такой «дитей»! У меня, наконец, и терпенье лопнуло. А я все долблю… потому что мне жаль «алмаза», из которого можно сделать хотя бы бриллиантик.

Ну, голубка Олюночка, нежно целую тебя, крещу — во здравие! — и прошу помнить: не утомлять себя, вылеживаться, обратить внимание на «давление крови»… и — верить моей оценке, строго относиться к дару, и, «горя», _н_е_ _с_п_е_ш_и_т_ь, а вдумываться, ра-бо-тать и работать, не страшась, не думая, что… ах, что-то скажут, будут критиковать… — нет, пиши, как дышишь, беззаботно.

Твой Ваня

Не забывай писать: твои письма — свет мне, и сладость. Такая горькая жизнь… но я не поддаюсь, ухожу в работу, в думы о тебе, в — дары Господни… и на земле, и в небе. Твой В.

60

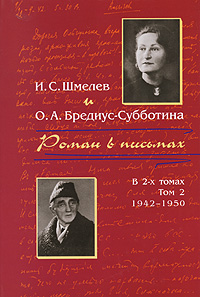

О. А. Бредиус-Субботина