Соединив животрепещущие связи времен, Сталин устремил взор в грядущее. Вырисовывалась стартовая площадка, одинаково годная как для очередного мероприятия, так и для более отдаленных планов.

Получалось грозно и убедительно: «Все трое посещали Германию? Определенно посещали. И Тухачевский, и Уборевич, и Якир. Особенно Тухачевский. Он не только находился в немецком плену, но и неоднократно ездил в Германию, много чаще, чем остальные».

Сталин вновь обратился к спискам. Продуманный порядок обещал максимально широкий охват.

В первую очередь следует дожать до конца Зиновьева и Каменева. Они обязаны прямо, а не косвенно взять на себя вину за убийство Кирова. То же самое надо сказать и о сотрудничестве с фашистскими разведками. Без всяких уверток... Этот вопрос должен быть исчерпан под личную ответственность Ягоды.

Он позвонил Ежову.

— Слушаю, товарищ Сталин! — тот без промедления поднял трубку.

— Посмотрите, сколько раз был в Германии Путна и когда он был там в последний раз?

Григорий Дорошенко перешел границу ночью, дождавшись туманов, которые наползли вместе с оттепелью. Без проводников он бы наверняка заблудился в чащобе слуцких лесов или сгинул без покаяния, провалившись в заметенную снегом трясину. Зима стояла теплая, и болотные ямины лишь сверху схватило тонким ледком. Хлопцы подобрались опытные. Выложиться, конечно, пришлось сполна: и по кочкам попрыгать, и в сугробах належаться. Крюк тоже получился порядочный, но тут уж ничего не поделаешь. «Окно» под Острогом после очередного провала следовало забыть навсегда. НКВД и польская стража плотно обложили район. Украинский центр в Ровно находился под неусыпным наблюдением многих служб, и у каждой были свои расчеты.

Пистолет Григорий оставил на первой ночевке — в заброшенной землянке полещука-смолокура. С оружием лучше не связываться. Чистое самоубийство. Времена лихих набегов минули навсегда. Дорошенко больше полагался на документы и петлицы железнодорожника. Паспорт, в меру засаленный профсоюзный билет и потрепанное удостоверение «Ворошиловского стрелка» выглядели надежно. Подмена фотокарточки могла обнаружиться лишь при серьезной экспертизе.

Словом, пистолет ни к чему. Надо быть последним дурнем, чтоб самому нарываться на неприятность. Три запечатанных пачки — купюрами по десять червонцев — были зашиты в подкладку ватника, а шифров, инструкций и прочей шпионской ерунды Григорию, слава богу, не дали. Только гроши для агентуры в Проскурове. Сперва все шло как по писаному. Дорошенко без приключений добрался до станции, приобрел бесплацкартный билет и занял место в переполненном общем вагоне. Ехали, как в гражданскую, друг на друге. Бабы с корзинами, дядьки с мешками, кормящие матери. И почти каждый что-нибудь жевал: кто — чесночную колбасу, кто — просто краюху с солью. В дальнем конце наигрывала гармошка. Осовев от спертого воздуха, сонно всхлипывал на верхней полке белоголовый пацан. Что здесь, что в Румынии, что в Польше — одна убогая маета. Совсем некстати вспомнился залитый солнцем Крещатик. Золотые купола на Владимирской горке. Кремовые, как сливочная помадка, соцветия каштана. Какая жизнь была! Какая дивная жизнь... И все как сгинуло разом. Ни родины, ни семьи. Отец умер от разрыва сердца, мать убило шальной пулей на улице, сестричек разметало по белу свету. Туська, надо думать, в Париже, Оксана — в проклятом Галлиполи. Ни кола ни двора.

Вагон качало из стороны в сторону. Поезд то еле тащился, то вдруг, гремя всеми суставами, прибавлял ход, и запотевшее окошко заволакивало рваными клубами пара. В мутных просветах мелькали березовые стволы, заброшенные погосты, редкие полустанки. Такая же, как и всюду, но смутно припоминаемая, единственная на свете земля. Чем дальше, тем явственнее проступали приметы: сглаженные белым покровом очертания яра, колокольня с пробитым прямым попаданием куполом, щербатый кирпич станционной стены. Мало что изменилось тут за пятнадцать невесть куда провалившихся лет. Здесь, здесь по этим раскисшим в ту пору дорогам, прошел Дорошенко до самого Проскурова. Скорее прополз, чем проехал и прошагал. Вязли лошади по колено; опрокидывая тачанку, валились на бок. В разъезженных колеях засасывало колеса орудий. Выпрягали под грохот разрывов, вминаясь в холодную грязь, потом тащили волоком, подпирая плечами лафет. Развеянная в полях конница, задранные в дымное небо стволы — ледяной ноябрь двадцатого, трижды проклятого года... Разве такое забудешь? Особенно то, последнее, утро в Шаргороде.

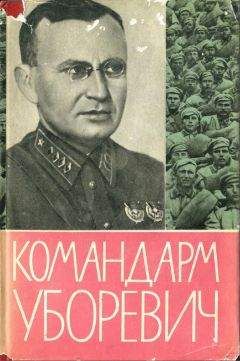

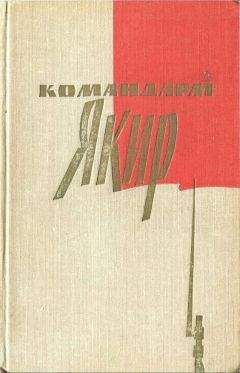

Гетман Петлюра планировал наступление на одиннадцатое, но красные ударили на день раньше. Обрушившись двумя ударными колоннами, они прорвали фронт на участке Шаргород — Черновцы. Генерал-хорунжий Удовиченко, отступив к Могилеву-Подольскому, попробовал организовать оборону, но не сумел удержать город. Собственно, все было потеряно уже тогда. Уборевич, командовавший четырнадцатой армией большевиков, повернул на север и во встречном бою разбил донские и гайдамакские сотни. Маневр стоил ему потери Литина. Как окрылила тогда маленькая победа! Юный подхорунжий Дорошенко воспринял ее как знак небес. Смяв растянувшийся фланг четырнадцатой, армия Украинской народной республики, казалось, получала шанс хоть ненадолго закрепиться, но Уборевич бросил в бой Червоноказачий полк и стрелковую дивизию. Пришлось оставить Литин и отступить к Проскурову. Потом началось повальное бегство. Очнулись уже в Румынии, когда все было кончено. Киев оккупировали москали, Правобережную Украину — польские паны. Все муки и жертвы оказались напрасными.

Подхорунжий Дорошенко вынужден был зарабатывать себе на жизнь работой на скотобойне. Там его и нашел приятель покойного отца Роман Смал-Штокий, бывший посланник и полномочный министр Украинской народной республики в Берлине.

Убаюканный мирным балаканьем соседей, которые без продыха лупили крутые яйца, Дорошенко незаметно уснул. Снились ему пылающие поля неубранного подсолнуха. Он порывался бежать, но, скованный какой-то могильной тяжестью, едва разгибал суставы, силился позвать на помощь, а голоса не было — только грудь разрывалась в немом крике.

Из бредового омута выхватил резкий толчок сердца, отозвавшийся пульсирующей болью по всему телу. Дорошенко испуганно встрепенулся. Боком к нему в соседнем отсеке стоял военный, судя по кубикам — лейтенант, и проверял документы. То же болезненное оцепенение, словно сон еще длился, приковало Григория к скамье. Внутренне он бежал, перепрыгивая через чьи- то валенки и узлы, не успев осознать, что пути перекрыты, и с другой стороны наверняка продвигается еще один проверяющий с таким же наганом на правом бедре. Как завороженный, вперился Дорошенко в эту рукоятку с кожаным ремешком на кольце, выглядывавшую из выреза кобуры. Безнадежное чувство захлопнутого капкана расслабило сжатые, готовые к прыжку мышцы.

Послушно, когда подошла его очередь, Григорий протянул паспорт. Пока лейтенант теребил замусоленные листки, сидел, полуобернувшись к окну, с непритворным почти безразличием.

— Куда следуете?

— В Проскуров, товарищ командир.

Зорко прищурясь, лейтенант оглядел круглое улыбчивое лицо, задержался на глазах, голубых, как у младенца, и снова уткнулся в паспорт.

— По какой надобности?

— В отпуск, к родным,— без запинки ответил Дорошенко. Он был готов к такого рода расспросам.

— Пройдемте со мной,— сказал наконец лейтенант и, захлопнув паспорт, спрятал его в свою командирскую сумку.

Дорошенко приподнялся и, пригнув голову, вылез в проход. Как он и думал, там уже стоял наготове другой чекист. Сидевшие с обеих сторон граждане безучастно посторонились, как будто ничего не видели, не понимали и вообще грезили о чем-то потустороннем.

— Возьмите вещи.

Они вышли в грохочущий тамбур, все трое, и молча канули в долгое ожидание. Лейтенант, замкнувший ключом обе двери, вынул пачку «Бокса», и протянул напарнику. Папиросы-гвоздики пахнули едким дымом.

— Будете? — поколебавшись, предложил он задержанному.

Дорошенко непонимающе уставился на гильзы в измятой пачке, опустив голову, взглянул на свой путейский чемоданчик в судорожно сжатой руке:

— Можно поставить?

— Поставь.

Непослушные пальцы с трудом выцарапали папиросу. Второй поднес горящую спичку. Так простояли они час или, может быть, два, пока лязгающий состав не пронзило замирающей дрожью.