подвальных окон; Канно бросил на землю свой сверток с тетрадями, прислонился к бетонному выступу стены над подвалом и закурил. Сизый дымок сигареты тонкой струйкой поднимался кверху и, расплываясь, повисал в недвижном воздухе легкой волнистой пеленой — единственным облачком на фоне голубого неба.

Некурящий Ода вертел в руках шляпу и оживленно рассказывал слышанные им от Кидзу забавные эпизоды из жизни репортеров, подвизавшихся в женском отделе газеты. Рассеянно слушая его, Канно следил за колечками дыма и думал о чем-то своем.

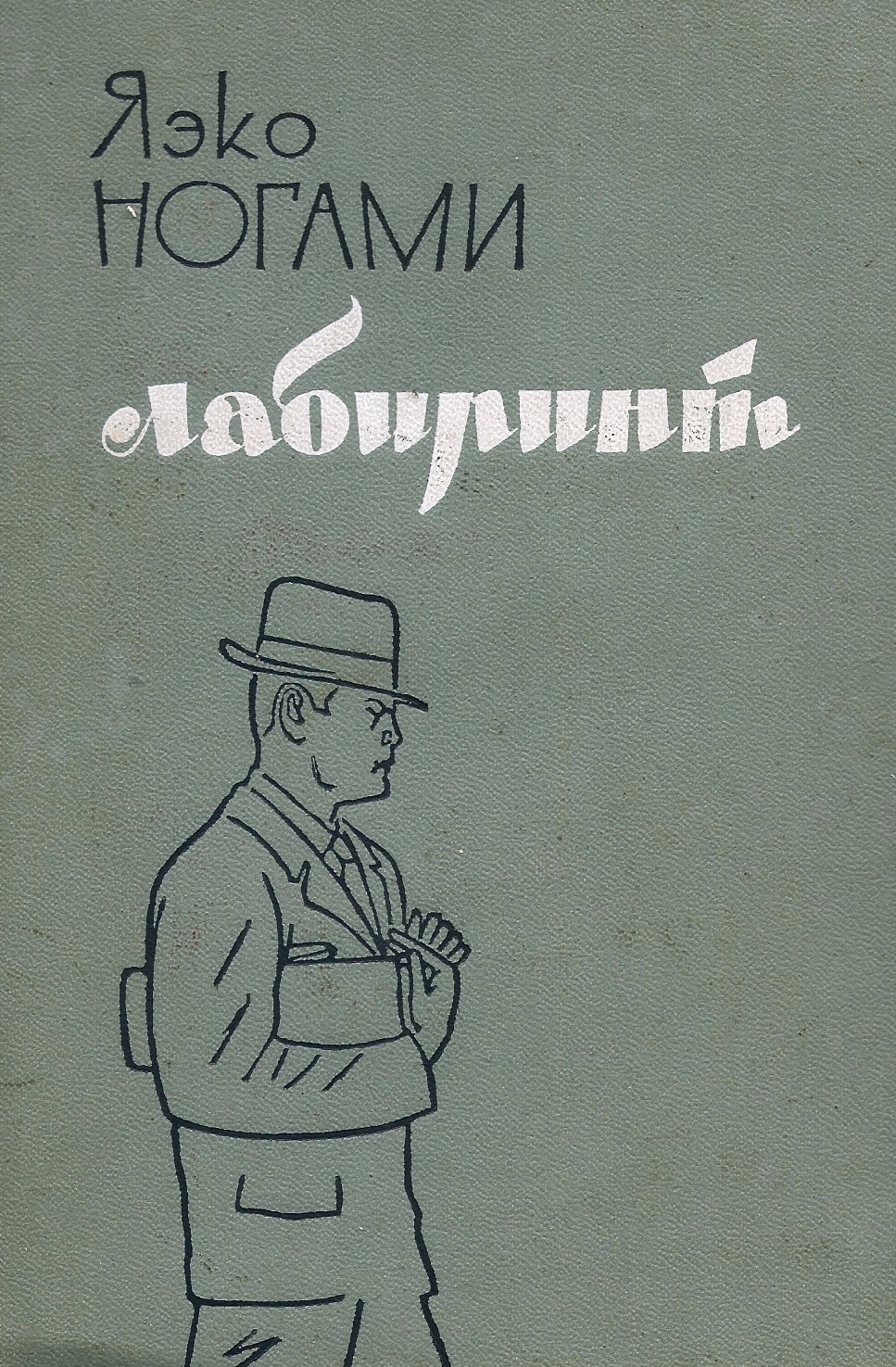

Канно числился сотрудником Комиссии по собиранию материалов по истории рода виконтов Ато — бывших клановых владельцев южной части острова Кюсю. Однако на самом деле он занимался простой перепиской. Ежедневно он должен был являться в контору домоправителя виконтов Ато, находившуюся во дворе их дома, у сводчатых ворот, и в одной из комнатушек, в которой сидел и сам Престарелый лысый домоправитель, переписывал пожелтевшие от времени, источенные червями архивные бумаги. Да и эту работу он едва нашел, вернее даже не нашел, а ему швырнули ее как подачку, откровенно дав понять, что взяли его из милости, да еще пригрозили, что при малейшей провинности выставят за дверь.

— Ты, пожалуй, один такой среди нас...

— Какой? — быстро спросил Ода.

-— Кто не сошел с избранного в жизни пути и сумел благополучно окончить университет...— Сказав это, Сёдзо заметил, как краска смущения начала заливать все лицо Оды. Почувствовав, что он обидел друга, Сёдзо поспешно бросил окурок и продолжал:

— Ты не думай, я от души рад за тебя. Ведь вовсе не обязательно всем спотыкаться. Очень хорошо, что ты сумел сохранить собственную позицию и продолжать учиться.

— Спасибо на добром слове, Канно,— сказал Ода.— Но в то время у меня не раз опускались руки и хотелось все бросить к черту. Ведь мне казалось, что я просто ловчусь, спасаю свою шкуру, в то время как все вы...

— Ну и напрасно,— перебил его Канно.

Он знал, что у Оды доброе сердце. В студенческие годы стоило кому-нибудь попросить у Оды денег, и тот, ни слова не говоря, лез в карман своей студенческой куртки; карман этот был вечно оттопырен, и из него торчал кончик грязноватого платка. Короткими пухлыми пальцами Ода доставал кошелек и чуть не все его содержимое тут же высыпал в руки просящего.

Однако, слушая сейчас Оду, Канно, к своему удивлению, почувствовал, что в нем снова закипает гнев против всей этой братии «сочувствующих», которые всегда выходили сухими из воды и со спокойствием сторонних наблюдателей взирали на то, как других выбрасывают из университета. Канно думал, что былая неприязнь к этой компании давно уже в нем погасла, но оказалось, что он ошибался. Как разгорается чуть тлеющий огонь под охапкой соломы, так в нем вдруг вспыхнули заглохшие было чувства, и с языка его готовы были сорваться резкие слова. Испугавшись этого, он поспешил переменить тему разговора и с преувеличенным любопытством стал расспрашивать приятеля о его лабораторных исследованиях. Ода изучал воздействие световых лучей на вредителей риса.

— Короче говоря, твоя задача состоит в том, чтобы определить те лучи спектра, которые больше всего по душе этим насекомым?

— Да. Если бы это удалось сделать, то можно было бы с помощью таких лучей заманивать их и с легкостью уничтожать. Тогда значительно повысились бы урожаи риса. Впрочем, чем больше будет риса, тем беднее будут крестьяне. И, право, я начинаю сомневаться, будет ли польза от моей работы.

Сомнения Оды не были лишены оснований. Ведь как раз недавно, несмотря на то, что на свете миллионы, десятки миллионов людей голодают, в топках паровозов сжигали миллионы тонн пшеницы и выливали в море молоко— десятки миллионов литров молока. Чтобы предотвратить падение цен, сильные мира сего уничтожали целые горы скопившихся продуктов человеческого труда. «И все же наука должна делать свое дело»,— говорил приятелю Канно.

— Ты мне как-нибудь покажешь свою лабораторию? — спросил он приунывшего Оду.

— Непременно покажу,— оживляясь, ответил тот.— Правда, обстановка у меня довольно убогая. Вот химики — те процветают. Их субсидирует военное ведомство. Они, брат, ставят такие опыты, что закачаешься...— Ода было осекся, но, тут же спохватившись, продолжал: — Если все будет благополучно, зайдем к ним вместе. А потом махнем куда-нибудь выпить кофе! Давай на днях встретимся.

— Что ж, давай!

— Тебе сегодня еще нужно куда-нибудь заглянуть?

— Нет, но все равно пора прощаться.— Нервным щелчком пальца Канно сбросил со своих темно-серых брюк прилипший к ним кусочек известки, поднял с земли сверток и отошел от стены.

Против воли в глубине души у него шевельнулось чувство, похожее на зависть. Канно сознавал, что за последние два года у него появилось много дурных качеств, которых, пожалуй, не было бы, если б ему удалось благополучно кончить университет.

— Ну, будь здоров!—сказал на прощанье Канно, когда они вышли из ворот университета.

— Прощай! — ответил Ода.— А Кидзу я сообщу, что ты приехал.

В тот же день, под вечер, Сёдзо Канно сидел в малой гостиной особняка Таруми на Усигоме. В его отсутствие к нему на квартиру звонили от них по телефону и просили передать, чтобы он непременно пришел сегодня, хотя бы вечером.

У обвитой плющом кирпичной стены стоял черный паккард. При свете фонарей, горевших по обеим сторонам сквозных кованых ворот С растительным орнаментом, автомобиль сверкал блестящей полировкой.

— У хозяев сейчас гость, придется вам немного подождать,— сказал мальчик-слуга, открывший дверь, и провел Канно в малую гостиную. Это произвело на Сёдзо впечатление неприятное — как будто ему дали щелчок по носу: раньше его здесь не принимали с такой натянутой церемонностью. Однако, как только он вошел в комнату и опустился в низкое глубокое кресло у круглого столика, он снова почувствовал себя как дома. Ведь еще не так давно, по крайней мере до исключения из университета, этот дом для него был и в самом деле как родной. А нынче здесь, как видно, воцарилась чопорность — старого друга принимают как постороннего, заставляют ждать в гостиной. Что Ж, это даже забавно!

Расположившись в кресле и вытянув ноги (у него была очень стройная фигура, и поэтому он казался выше, чем был на самом деле), Канно окинул взглядом давно знакомую ему комнату. На противоположной стене, ближе к углу, висел новый писанный маслом натюрморт — пять персиков в стиле Сезанна. Если кто-либо из художников— земляков Таруми добивался признания в Императорской академии художеств, он