Но в то воскресенье, о котором я собираюсь говорить, одна-единственная хищная и зловещая птица, хотя и мелкая, пролетев над пустынной Сахарой жизни Фирмиана, уж слишком испугала его. Сам он скорее ожидал бы противоположного; ибо до сих пор он имел обыкновение заранее вооружаться против всех мрачных, печальных сцен посредством пробных комедий или, другими словами, заранее прочитывал все будущие процессуальные бумаги, которые тайный фон Блэз мог сочинить против него, и таким путем играючи взваливал на себя будущее бремя в качестве теперешнего, чтобы затем легче было вести игру в обратном направлении, — а потому очень удивился, что даже самая неизбежная и предвиденная беда, как только она из будущего подступает к нам вплотную, вблизи оказывается наделенной более длинными шипами, чем это казалось издали. Действительно, когда в безвоздушное пространство его души прибыл в воскресенье еще и рассыльный камеры по наследственным делам с долгожданным третьим ходатайством тайного об отсрочке и с начертанной на этой бумаге третьей резолюцией «Уважено», то от этого нового хода насосного поршня, извлекавшего воздух из-под колокола опустошенной души, она стала задыхаться и терять сознание.

В своих многоречивых официальных отчетах я намеренно не упомянул второго ходатайства об отсрочке, ибо мог же я надеяться, что каждый читатель, имевший в руках хотя бы пол аптекарского фунта судебных бумаг или хоть одну-единственную «ликвидацию» (адвокатский счет), и без того догадается, что после первого ходатайства неизбежно должно появиться второе. Для нашей юстиции позорно, что честный, порядочный юрист вынужден нагромождать столько поводов, — следовало бы сказать — вымыслов, — чтоб выклянчить хоть малейшую отсрочку; он вынужден заявлять, что его дети и жена смертельно больны, что он обременен обязательными сроками и тысячами работ и поездок и, болезней; а между тем следовало бы считать достаточным, если бы он заявил, что оставление бесчисленных ходатайств об отсрочках, которыми он перегружен, оставляет ему мало времени для других писаний. Следовало бы понять, что ходатайства об отсрочках, как и прочие ходатайства, явно рассчитаны на затягивание процесса, подобно тому, как все колесики часов сцепляются между собой лишь для торможения главного колеса. Медленное биение пульса является не только в людях, но и в тяжбах, признаком долголетия. Я полагаю, что адвокат, имеющий совесть, по мере возможности будет навязывать продолжительную жизнь не столько процессу своего клиента, — ибо тот он сразу же закончил бы, если бы мог, — сколько процессу своего противника, чтобы отчасти наказать противника, отчасти отпугнуть, или же чтобы из года в год оттягивать благоприятное для него решение, которое невозможно предотвратить; так в «Путешествиях Гулливера» людей с черным пятном на лбу постигает в виде мучения бесконечная жизнь. Поверенный противника в свою очередь придумывает, как бы заставить противную сторону подольше воевать, и так оба патрона запутывают обоих клиентов в длинную тяжебную сеть, причем каждый действует с наилучшими намерениями. Вообще правозаступники не являются людьми, которым права так же безразличны, как право, и которые поэтому предпочитают действовать, а не писать. Как Симонид, чтобы ответить на вопрос царя: «Что есть бог», испросил себе сутки на размышление, — а затем еще сутки, — и еще сутки, — и каждый раз снова сутки, ибо всей жизни мало, чтобы исчерпать столь великий вопрос, так и юрист после каждого вопроса: «Что следует по праву» — время от времени просит об отсрочках: этот вопрос он никогда не может решить, и если бы только согласились судьи и клиенты, он посвятил бы всю свою жизнь составлению письменного ответа на подобный правовой вопрос. Впрочем, сколь ни обычен для адвокатов такой образ мыслей, нельзя сказать, чтобы они им особенно хвастались.

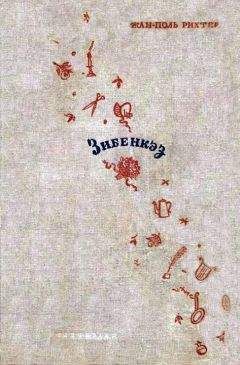

Возвращаюсь к моему рассказу. Зибенкэз чуть не упал под тяжестью железной руки мирской власти с ее шестью длинными вороватыми и крючковатыми пальцами. На его жизненном пути испарения сгустились в утренний туман, а тот — в вечерние тучи, а те — в проливной дождь. «Иному бедняку приходится уж слишком туго» — сказал он. Будь у него веселая жена, он не сказал бы этого; но крестоносица, преисполненная иеремиад, элегическая поэтесса, преисполненная иовиад, сама была вторым крестом.

Тогда Фирмиан обдумал все; у него едва ли хватило бы средств, чтобы купить календарь будущего года или пачку гамбургских перьев, ибо на свои сатиры он расходовал меньше сил, чем перьев из Ленеттиной метелки, так что иногда ему хотелось очинить порыжевший мундштук трубки Штибеля, преобразив его в ствол писчего пера, — он охотно превратил бы в провизию тарелки (но их уже не было), в подражание галлам, употреблявшим круглый хлеб сначала как тарелку, а затем как закуску, или же по примеру гуннов, сначала гарцовавших на седле из мяса пока оно не изжарится, а затем съедавших таковое, — для предстоявшей призовой стрельбы требовалось в третий раз снабдить новыми головками и переиздать в сокращенном виде его полусапожки, но из всего необходимого для этой работы налицо имелся лишь художник Фехт; вообще в тот великий день ему не во что было нарядиться, нечем подкрепиться и ничего не было ни в кошельке, ни в пороховнице, ни в патронташе…

Стоит лишь человеку намеренно преувеличить свои опасения до крайности, как вдруг в его сердце ниспадает с неба утешение, точно теплая дождевая капля. Зибенкэз теперь стал настойчивее вопрошать себя, что, собственно говоря, его мучает: только боязнь появиться на стрельбище без денег, без пороха и свинца и без третьего сокращения сапог. «Только и всего? — ответил он. — Так что же меня заставит вообще туда явиться? Право, я та обезьяна, — добавил он, — которая горюет, что не может без пробочника извлечь полную риса лапу из узкогорлой бутыли, — тогда как мне надо лишь продать мой жеребьевый билет стрелка и мое ружье: мне надо лишь раскрыть лапу и вытащить ее пустой».

Он решил, что в день аукциона возьмет свое ружье и даст его аукционисту-парикмахеру для присоединения к прочим продаваемым вещам.

Весь в ссадинах от пережитого дня, он взобрался на кровать, в эту защищенную от бурь якорную стоянку, мыслью о которой он утешал себя весь день. «Ночь имеет в себе хоть то хорошее, — сказал он, сидя там и разглаживая перину, — что она содержит человека бессвечно, бездровно, бесхлебно, бесплатно и безодежно, — требуется иметь лишь постель. Бедняк счастлив хоть до тех пор, пока лежит, и он, к счастью, стоит лишь полжизни». Немощи нашей души или бодрости подобны тем телесным недугам, которые, по Циммерманну,[83] прекращаются, если больной принимает горизонтальное положение.

Если бы кровать Фирмиана имела полог со шнуром, то я назвал бы последний якорным кабестаном, посредством которого он в понедельник медленно поднял себя со своей тихой пристани. Затем он взобрался на чердак, под стропилами которого, в старом, заколоченном, длинном походном сундуке хранилось, во избежание неосторожного обращения, его ружье. Это была ценная вещь, доставшаяся ему в наследство от его отца, который был егерем и ружьеносцем у одного великого императора князя. Фирмиан корчевальным рычагом, то есть железными тисками, приподнял доску вместе с корнями, то есть гвоздями; и первое, что лежало сверху, была кожаная рука, при виде которой вся его душа содрогнулась. Ибо эта рука в свое время часто его колотила.

Меня не заведет слишком далеко, если я здесь в двух словах скажу о ней. Дело в том, что эту парадную руку носил на себе, словно в поле герба, Зибенкэз-отец, с тех пор как свою подлинную, прирожденную руку он утратил на военной службе у вышеозначенного великого имперского князя, который его, чтобы несколько вознаградить, немедленно зачислил ружьеносцем в оберъегермейстерский корпус. Прикомандированную руку ружьеносец носил на крюке (заменявшем ему левое предплечье) скорее для красы, в качестве рукава дождевого плаща или удлиненной рукавицы с нарукавником, чем в качестве самозванца, выдающего себя за настоящую руку. Но при воспитании детей кожаная рука заменяла ему целую книжную лавку, полную учебниками и библиями, и была усердным сотрудником руки из плоти. Ординарные проступки, например, если наш Фирмиан неправильно умножал или ездил верхом на лягавой собаке, или из любви к лакомствам лизал порох, или разбивал трубку, — таковые ружьеносец наказывал снисходительно, а именно просто палкой (которая вообще во всех хороших училищах опускается на детские спины в качестве соконосного канала и ливера и пропитывает таковые питательным соком наук, или же служит дышлом, которое бойко тянут всю зиму целые школы, припряженные к нему). Но две других провинности он карал серьезнее. Если ребенку случалось рассмеяться за едой или же запнуться, или ошибиться в длинных застольных и вечерних молитвах, то отец быстро ампутировал прирожденной рукой благоприобретенную и этой булавой (как он сам ее именовал) отчаянно лупил своих милых малюток. Фирмиан еще прекрасно помнил, словно это с ним случилось вчера, что однажды во время еды он и его сестры в течение целого получаса поочередно подвергались молотьбе этим боевым цепом, потому что один из детей начинал смеяться в то время, как вокруг другого, серьезного, порхала эта длинная мышца. Еще и сегодня вид этого куска кожи озлоблял Фирмиана до глубины души. Я вполне сознаю, сколь полезно, когда родитель и учитель благоустроенной рукою отцепляет и держит пустую, чтобы с помощью этого конкордата между светским и духовным руководительством наказать державной рукой своего питомца; но только необходимо, чтобы это происходило всегда; ничто так не озлобляет детей, как новое орудие пытки или новая арена его деятельности. Ребенка, привыкшего к ударам по спине и линейкой, не следует атаковать оплеухами и невооруженными руками; опять-таки ребенок, избалованный этими последними, не терпит линейки. В автора настоящих «Цветов» однажды, в его юные годы, швырнули туфлей, — душевная рана, причиненная этим швырком, еще и теперь не зажила, тогда как обычные побои он припоминает лишь слабо.