— Я же тебя давно к себе кличу, Александр Сергеевич, — с легким упреком сказал Вяземский. — Разве возможно жить в эдаком бедламе?

— Sans rancune49, мой милый князь, — улыбнулся Пушкин. — В твоем доме я и так более времени провожу, чем в прочих местах. Здесь же я не удобства ценю, а вольготность, до коей после ссылок моих стал великий охотник... Ну ладно, об этом более не стоит, послушайте лучше, друзья, высочайшую оценку трагедии моей. Вот, только что прислана мне с сопроводительным письмом генерала Бенкендорфа.

Он раскрыл синий казенный конверт, лежащий на столе, и, достав из него гербованную бумагу, прочел:

— «Я имел счастье представить государю императору комедию вашу о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве. Его величество изволил прочесть оную с большим удовольствием и на поднесенной мною по сему предмету записке собственноручно написал следующее:

«Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал Комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта».

Пушкин сложил бумагу и в сердцах швырнул ее на бюро:

— Каково, а? Эдакое царское мнение я должен, судя по всему, выучить наизусть и повторять утрами и вечерами вместо молитвы, для прояснения ума своего!.. Вот же мой ответ Бенкендорфу, перед вашим приездом писанный.

Он взял из вороха бумаг черновой лист со многими помарками и начал читать с подчеркнуто-монотонной интонацией:

— «С чувством глубочайшей благодарности получил я письмо Вашего превосходительства, уведомляющее меня о всемилостившем отзыве его величества касательно моей драматической поэмы. Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное».

— Достойный ответ, Александр Сергеевич, — возбужденно воскликнул Давыдов. — Лихо вы смазали высочайшего ценителя словесности. Ничего не скажешь!..

— Молодец, душа моя! — подтвердил с разгоревшимся румянцем на щеках и Вяземский.

— Только, чур, о сем происшествии покуда никому ни слова, — предупредил Пушкин, просияв лицом. — Не хочу лишних разговоров. Хлопот у меня сейчас и без того хватает, лишь успеваю оправдываться.

Денис Васильевич невольно залюбовался им. Несмотря на множество непростых забот, Пушкин был, как в лучшее свое время, порывист, дерзок и деятелен. Узкое лицо Александра Сергеевича за прошедшие с их последней встречи годы утратило юношескую мягкость, его прорезали резкие морщины и оттенили длинные бакенбарды, и это придало ему, пожалуй, черты какой-то спокойной внутренней силы и возмужания. Таким Давыдову он был еще более по душе.

— Да, Денис Васильевич, я уже писал о том князю Петру Андреевичу, — вспомнив о чем-то, с улыбкою обратился к Давыдову Пушкин, — так уж и быть, открою и вам сию тайну. Сестра моя Ольга влюблена в вас с первой же встречи в Петербурге. И поделом ей! Вы ведь теперь, сказывают, примерный отец семейства, и надежд ей, стало быть, никаких не оставляете. Так ли?

Денис Васильевич лихо покрутил свой смоляной ус.

— Гусар остается гусаром, Александр Сергеевич. Он ни ворогу, ни возрасту не сдается. Сделайте милость, поклонитесь сестрице вашей, однако чувств ее не охлаждайте. Я еще, может статься, налечу в Петербург, как буря. А далее уж, как говорится, лишь богу известно, что произойти может!

— Ну пусть живет верою в гусарскую доблесть! — воскликнул Пушкин и рассыпал свой заливистый смех. — Так бы я и сам ответствовал! — И тут же, задумавшись, спросил: — А правда, Денис Васильевич, что вы Ольге Сергеевне критиковали Заремины очи в «Бахчисарайском фонтане»? Я вашим мнением всегда дорожил, и услышать замечания старшего друга, коего давно люблю и почитаю, мне не в обиду.

— Был такой разговор с сестрою вашей, — подтвердил Давыдов. — При описании Зареминых очей смутила меня цветистость слога. Про то я и сказывал. Не мне, может быть, учить вас, однако следование восточному канону показалось мне излишне нарочитым. Уж не обессудьте!..

Потом было еще несколько дружеских и душевных встреч с любимым Александром Сергеевичем — и у Вяземских, и у Погодина в его только что начавшем издаваться «Московском вестнике», и в знаменитом литературном салоне княгиня Зинаиды Александровны Волконской на Тверской, и в итальянской опере в доме Апраксина на Знаменке на представлении оперы Россини «Сорока-воровка», и на одном из балов в Благородном собрании. Дважды Пушкин заезжал накоротке и в дом Дениса Васильевича на Арбате, с интересом расспрашивал о персидской войне, о Ермолове, читал несколько сцен из «Бориса Годунова» и написанные недавно здесь, в Москве, «Стансы»...

Возвращаясь на Кавказ, Давыдов вспоминал с теплотою сердечной и еще об одной радости, которую ему подарила отпускная Москва.

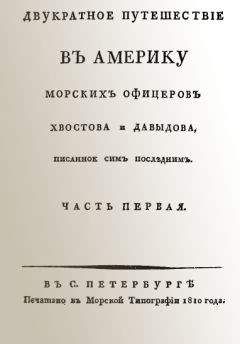

Вскоре после его приезда в доме у них побывал племянник Дениса Васильевича, сын дяди Петра Львовича, семнадцатилетний Владимир Давыдов, прибывший незадолго перед тем из Эдинбурга, где он учился в тамошнем университете. Он-то и привез из далекой Шотландии портрет Вальтера Скотта, переданный с ним в подарок поэту-партизану знаменитым романистом, с его собственноручной надписью: «Вальтер Скотт — Денису Давыдову». У этого подарка, которому Денис Васильевич, конечно, искренне порадовался, была своя предыстория.

Еще год назад Владимир Давыдов, отправленный учиться в Эдинбург, написал своим родителям, что познакомился с Вальтером Скоттом, который, узнав, что он племянник знаменитого русского партизана, принял его весьма ласково и неоднократно приглашал в гости в свое поместье Эбботсфорд. Кроме того, Владимир сообщал, что знаменитый писатель очень интересуется историей кампании 1812 года, особенно действиями русских партизан, а в рабочем кабинете его на видном месте красуется портрет Дениса Васильевича Давыдова, которого в Англии почитают истинной грозою французов и называют романтическим именем — «Черный Капитан».

Содержание этого послания вскоре стало известно Денису Васильевичу, и он посчитал своим долгом написать письмо и горячо поблагодарить Вальтера Скотта за такое внимание к своей особе. Тот, в свою очередь, откликнулся письмом от 17 апреля 1826 года, присланным из Эбботсфорда, в котором, в частности, говорилось: «Немалая честь для меня, живущего на покое, быть предметом столь лестного мнения человека, справедливо вызывающего восхищение той патриотической доблестью, с которой он служил родине в час грозной опасности, человека, имя которого останется в веках на самых блестящих и вместе горестных страницах русской истории. Вы едва ли можете себе представить, сколько сердец — и горячее всех сердце пишущего Вам — обращалось к вашим снежным бивакам с надеждой и тревогой, внушенными происходившими там решающими событиями, и какой взрыв энтузизма в нашей стране вызвало ваше победоносное наступление. Ваша чрезвычайная любезность позволяет мне обратиться к Вам с просьбой, исполнение которой я буду рассматривать как неоценимую услугу.

Я очень хотел бы знать подробности партизанской войны, которая велась с такой отчаянной смелостью и неутомимой настойчивостью во время московской кампании. Я знаю, что было бы безрассудно обращаться с просьбой, требующей от Вас столь большой затраты времени, поэтому я ограничился бы получением нескольких описаний и эпизодов, написанных рукой Черного Капитана, и это считал бы величайшей любезностью...»

Получив портрет знаменитого романиста с его дарственной надписью и повесив, в свою очередь, изображение Вальтера Скотта в своем кабинете, Денис Васильевич написал ему 10 января 1827 года новое письмо:

«Я слышал от своего племянника Владимира Давыдова, что Вы коллекционируете оружие. Позвольте мне прислать Вам несколько образцов оружия кавказских горцев, курдов, живущих у подножия Арарата, и персов. Я был бы весьма счастлив пополнить Вашу коллекцию своими трофеями...

Вы писали мне, что хотели бы иметь некоторые представления о характере партизанской войны. Обстоятельства помешали мне ответить Вам своевременно, но по возвращении из Персии я буду иметь честь и удовольствие сослаться на мои «Мемуары об операциях моего отряда в 1812 г.» и мой «Опыт теории партизанских действий», которые года два тому назад вышли в 3-м издании и которые перед моим отъездом в действующую армию я еще раз пересмотрел, исправил и дополнил. Владимир хорошо знает оба языка — русский и английский — и с удовольствием переведет Вам мои мемуары и плоды наблюдений...»

На Кавказе, как и предполагал Денис Васильевич, его ждали отнюдь не радостные известия.

Тяжелая внутренняя война между Ермоловым и любимцем государя Паскевичем подходила к своей неминуемой развязке.

Алексей Петрович, обнявший Давыдова по его приезде в Тифлис, сказал прямо: