Меня вернул к делу голос Привалова:

— Посмотрите на него внимательно, доктор. Вот это и есть, вернее, был, Прокоп Антонович Сличко.

Голос прокурора звучал теперь звонко, едва ли не усмешка послышалась мне в его тоне.

— Чего уж теперь смотреть, — откликнулся я.

— Верно. С такой высоты — живым не уйдешь. Как вы думаете, вы все же медик, когда он умер?

— Судя по внешним признакам, — неуверенно ответил я, — приблизительно в полночь. Умер, думаю, не сразу, но давно. Может быть, и раньше полуночи.

— Потрясающая точность! Доктор, вы делаете успехи на нашем поприще. Надо будет вас остерегаться как конкурента. — Привалов даже присвистнул в конце своей тирады. — Понятно, понятно. Все понятно.

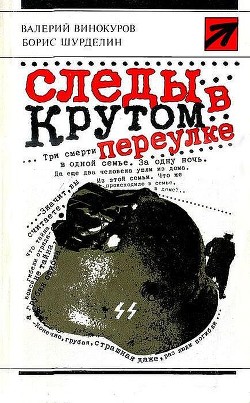

Тут уж и я усмехнулся. Что ему может быть понятно? Три смерти в одной семье. За одну ночь. Да еще два человека ушли из дома. Из этой семьи. Что же происходило в семье, в доме?

2

На Октябрьской площади Привалов вдруг приказал водителю остановить машину. Тот не сразу нашел место для стоянки и в конце концов втиснулся между двумя экскурсионными автобусами.

Туристы, которых возили в заповедник, обычно останавливались в нашем городе завтракать и осматривать памятные партизанские места. Здесь на площади они возлагали цветы к памятнику «Партизанка» и затем завтракали в молочном кафе «Октябрьское».

Цветы у памятника уже лежали. И Привалов направился к скамейке, ни слова не говоря мне, настолько его решение поговорить наедине было ясным. Однако сперва он все же подошел к блестевшей плите, наклонился и зачем-то поправил букетики — аккуратнее разложил их, что ли, своих ведь цветов у нас не было. Я ждал его на скамейке, и заговорил он, не дойдя еще нескольких шагов до нее.

— Вы же дежурили сегодня ночью. Что нового в больнице?

Чего угодно, но такого вопроса я никак не ожидал.

— Да… дежурил. Но ничего особенного припомнить не могу. В моем отделении вообще ничего. Да и в больнице…

— И все-таки? — чуть ли не требовал прокурор.

— Какая-то драка. — Я даже пожал плечами. — И один перелом ноги. По-моему, к драке этот случай отношения не имеет, но перелом такой, что лечение затянется. Кстати, этот, с переломом, без сознания, так что и записать о нем ничего не могли.

И тут Привалов задал наконец вопрос, которого я ждал с той минуты, как уселся на скамейку. Он уже сидел рядом, и этот вопрос задал совсем другим тоном, тихим и вовсе не таким самоуверенным голосом, какой был у него еще несколько секунд назад. Пожалуй, даже некую теплоту услышал я в его голосе.

— А как вы думаете, доктор, зачем я потащил вас с собой? И кто такой вообще этот Прокоп Антонович Сличко?

— Ничего я не думаю, — постарался я ответить без какого-либо намека на раздражение, которое обычно трудно скрыть в беседе, когда говорят друг с другом все знающий человек и человек, недостаточно информированный. — Ничего не думаю, потому что не знаю ничего.

— Нет, — так Же мягко возразил Привалов, — вы уже много знаете. Я бы даже сказал: ужасающе много.

— Ужасающе — согласен, — я даже попробовал улыбнуться, по он будто и не заметил. — А вот об этом Сличко — абсолютно ничего.

— Обратите внимание, — продолжал он спокойно и в то же время настойчиво, — мать этих четырех сестер умерла еще в сорок шестом. Их воспитывала тетка. Тетка, а не отец.

— Ах вот что! — Именно в эту минуту во мне что-то дрогнуло, сам не понимаю, почему, и появился какой-то туманный интерес к делу. — Отец воспитанием дочерей не занимался, потому что… потому что его не было с ними.

— Но почему его не было с ними? Где он мог жить?

— Судя по вашему тону, — а его голос вновь изменился, из спокойного, доброжелательного стал резким, звучал чуть ли не с издевкой, — он проводил это время в местах весьма отдаленных.

— Верно. Но беда в том, что мы не знаем, где он находился, хотя знаем, почему он находился далеко отсюда. — Видите ли, доктор, в сорок пятом за сотрудничество с оккупантами его приговорили к расстрелу. Но он бежал. Да, да, представьте себе. И все эти семнадцать лет успешно скрывался от правосудия. Как ни обидно мне это признавать. Но вот в конце концов оказался у нас в городе. И не ностальгия его сюда привела. К сожалению, мы не знали, что он появился в Новоднепровске. Приговоренный к смертной казни и столько лет скрывавшийся — появился. Это уже интересно, независимо от того, кто его убил. Что все-таки привело Сличко сюда? Спустя семнадцать лет после войны. Сестру своей жены, тетку Павлину, убил, вероятно, он — расследование мое предположение подтвердит. Убил каким-то хитроумным способом. А вот за что? Это и предстоит выяснить.

— Нет, — возразил я. — Эксперт ведь сказал вам, что она умерла, как говорится, своей смертью. По всем внешним данным так оно и есть.

— Не спешите. Ну, да ладно, чтоб не спорить. Предположим, убил. Так вот если убил, как вы думаете — за что? И вообще, что заставило его рискнуть? Приехать и убить? Если убил, то за что?

— Но вы ставите сразу два вопроса: что его привело сюда и за что он убил свояченицу? — уточнил я.

— Не только эти два, — немедленно поправил меня Привалов. — Еще будет много вопросов. Один станет цепляться за другой. Ну, например, почему он не снял подушку с лица свояченицы? Или наоборот — он мог положить подушку ей на голову. Тем более, что я убежден: отпечатков пальцев на подушке не будет. Придется ребятам из угрозыска искать перчатки, а их они не найдут. Кто помешал ему? Да так помешал, что он уже не смог вернуться в дом…

По-видимому, Привалов мог бы сейчас эту тему развивать без конца. Но я увидел на пороге молочного кафе первых позавтракавших туристов. Сейчас они заполнят скверик в ожидании остальных. А мне надо получить ответ на самый важный для меня вопрос. Потому я и прервал Привалова, хотя дело меня уже действительно интересовало:

— Но к чему мне все это знать? Ведь я даже подтвердить выводы эксперта не могу. Как не могу и опровергнуть. И вообще…

Мы были ровесниками, и каждый из нас немало повидал в жизни, а тем более в своем деле, но в ту минуту Привалов показался мне человеком, гораздо более меня умудренным жизненным опытом и противоречиями бытия.

— Сейчас не могу сказать, — немного подумав, ответил он. — Но все равно хочу, чтобы вы тоже занялись этим делом.

— Я? Занялся? — вырвалось у меня совершенно непроизвольно. — Но в каком качестве?

— Я не говорю, что вы должны вести расследование. Суть моего предложения или, точнее, просьбы в другом. Вы ведь дружны с Сергеем Чергинцом, я не ошибаюсь? А вот я с ним лишь шапочно знаком. О чем сейчас… именно сейчас сожалею.

Все четыре скамейки в скверике уже были заняты туристами. Цветы у ног партизанки вспыхивали под утренними солнечными лучами.

— Пошли, — вдруг резко сказал Привалов и, вскочив со скамейки, зашагал через площадь.

Я действительно был дружен с Сергеем Чергинцом — сталеваром из новомартеновского цеха «Южстали», молодым, двадцатишестилетним, но уже прославившимся. Прошлой зимой его даже избрали депутатом областного Совета. Но какое отношение он может иметь к этому делу? Нагнав Привалова, я его об этом и спросил:

— И никакого, и прямое, — ответил прокурор. — Но пока важно вовсе не его отношение к делу, а информация. Он сейчас на Микитовке не просто самый знаменитый человек. Он из тех, кто знает всех и кого знают все. Поймите меня. Мы никогда не сможем проникнуть в души участников этой… трагедии. Нам доверяют только какие-то факты, и не всегда самые нужные. И ничего больше. Вы же с Сергеем сможете помочь нам. Помочь разобраться в людях. Кстати, ваш Сергей это умеет: на заводе его и за это уважают, вы же знаете. Его трудовая слава — не простое выдвижение. Он завоевал ее. И как завоевал? И трудом, и душой тоже.

Все это я знал. Может быть, и лучше Привалова. Но все равно пока не понимал, чего он конкретно добивается от меня. Когда мы сели в машину, Привалов наконец сказал:

— Он же наверняка знал о появлении Сличко в городе. Но, естественно, он не мог и подозревать, что тот явился нелегально. На Микитовке все знали, что Сличко осужден. Но что приговорен к расстрелу и бежал, этого не сообщалось. Ни тогда, в сорок пятом, ни позже. Так было решено. И многие, в том числе и Чергинец, вполне могли посчитать, что Сличко отбыл пятнадцать лет и освободился. Поговорите с Сергеем. Уверяю вас, для меня это важно.