Ознакомительная версия.

Как парашютные стропы, натягивались и с треском лопались одна за другой связи, надежды, рифмы и отзвуки прошлых дней – нити судьбы, которыми, казалось, так плотно и надежно была сплетена та жизнь. Белый самолет, герметичный, асептичный, белый, больничный, куда ты несешь меня и мою маленькую девочку? Зачем?

Ангелы, что за снежок вы сыплете нам вдогонку? Почему он соленый? Соль на раны? На облака? Детка, посмотри в окошко. Белые пушистые облака. Я накроюсь ими, уткнусь в них, усну. Я не хочу никуда лететь. Дай маме поспать. Почему все белое? Это мой белый лист. Я начну все с начала. Только что начинать? Взрослую жизнь? Диссертацию? Что мне написать на ее титуле? Какую заставку нарисовать на фронтисписе. Я не знаю таких слов. И картинок таких не знаю. Я лучше посплю.

Ангелы, ангелы мои. Что за снег летит мне на веки крупными хлопьями? И почему теперь он сладкий? Не манна ли это небесная, что сыпали народу моему, когда мы бродили по пустыне, чтобы потом была жизнь и жизнь с избытком. Только сорок лет-то не прожить – не пробродить. Ангелы, стойте. Мы сойдем. Да хоть здесь, в Венеции. Стойте, слышите? А, говорите, уже давно пролетели? Ну что ж. Значит, так. Детка, поспи. Мама так устала. Сыплет снег. Падают, кружатся крупные хлопья. Ангелы оставляют незримые следы на белом поле. Я сплю? Я жива? Кто я? Детка, ну что ты натворила? Ну разве можно, едва мама задремала, раскурочить пакет с детским питанием да еще рассыпать его по всему самолету («сухая смесь с манной крупой – залог здоровья вашего малыша»)? На маму, на кресла, в проход, на себя. Все сладкое и белое. Белые хлопья манной крупы заносят салон самолета. Детка, детка… Наш самолет совершил посадку в аэропорту Сингапура. Мы продолжим наш рейс по маршруту Сингапур–Мельбурн. Время в пути семь часов… Семь часов от Нью-Йорка до Парижа. От Нового Света до Старого. Интересно, неужели и до того света всего семь часов. Нет, все тридцать. Мы летим уже около суток. Осталось семь часов. Детка, слышишь, ну не прыгай. Посиди спокойно. Мы скоро приземлимся… Мы больше не будем летать. Мы вряд ли вернемся оттуда. Мы будем просто жить долго на далекой земле, как все люди. Повесим арфы на эвкалипты. Будем себе жить тихонько на полях собственной жизни и судьбы. Emarginati. Нас встретит профессор и жена профессора под зонтиком. Самолет опоздает, но они будут ждать нас у подъезда пустого холодного общежития и не купят ни молока, ни хлеба. Они ведь ждали этого дня десять лет. После многочасового перелета они повезут маму с годовалой дочкой ночью в супермаркет и скажут невзначай: когда мы приехали в эмиграцию, нас тоже первым делом повезли ночью в магазин за едой.

У-у-у-у-у-у-у-у…

Кричит по утрам птица. Как на хуторе в Латвии.

У-у-у-у-у-у-у-у…

Нет, только не открывать глаза. Не видеть чужие белые стены вместо старых пожелтевших обоев. За окном август. Зима. Квартира почти не отапливается. На полу лежат разбитая детская тарелка и груда остывших макарон. У мамы нет сил нагнуться и поднять ее.

Из Австралии маленькая мама вернется уже другой. Ей покажется, что она ничего не боится. Она убеждена, что ничего хуже, чем лежать больной в полубреду в чужой стране на другом краю земли в неотапливаемом доме под голодный крик собственной годовалой дочери, уж точно не будет. (Тогда она еще в глаза не видела капельниц и лысых головок, и ей с юным эгоцентризмом казалось, что горше ее доли не бывает.) И во время той болезни в Австралии она из последних усилий выползет на кухню в поисках спичек (может быть, хоть от плиты удастся согреться?) и обнаружит, что спичек нету, но риск спуститься за спичками и уже не смочь подняться слишком велик, а оставить орущую крошку одну в запертой квартире, в которую не вернется, если потеряет сознание и рухнет где-то по дороге, – значит уморить ее своими руками, а, с другой стороны, сил вытащить ее из кроватки и взять на руки, а тем более идти с ней вниз три этажа и вниз по улице до киоска – нету (температура все растет), и тогда – эврика! – она засунет свернутую газету в тостер и пронесет этот факел через кухню, рискуя спалить дом, и зажжет от нее плиту, и этот первобытный жест – жест если не победы, то надежды: огонь! Мы будем жить! Мы выживем! И на кухне до ночи будут гореть четыре конфорки и греть квартиру. И, кажется, той же ночью, после многих часов изнурительного детского плача у нее дрогнет рука, и она единственный раз за все годы наберет московский номер. Она не скажет ни слова, но поднесет трубку к кроватке, чтобы на том конце провода просто услышали детский плач. И пусть сто раз она виновата во всем сама, но разве не жаль этих девочек: и годовалую, и двадцатидвухлетнюю, независимо от того, кто она и от какого лица пишет. Речь ведь не о правоте, а о даре и чуде.

Примо Леви и многие survivors39 писали, что главное, ради чего они хотели выжить в лагерях, была уже не жизнь (жить многие так и не смогли), а свидетельство. Они хотели жить, чтобы рассказать, а ночные кошмары рисовали им такие картины: вот они возвращаются, но их не слушают, или не понимают, или не верят, или у них нет слов. «Такие кошмары снились почти всем», – говорит Примо Леви.

Кощунственно сравнивать опыт и ужас. И все же.

Я хочу говорить об этом словами. Я хочу перекричать все условности, отнятые дневники и вычеркнутые куски жизни, я хочу вынырнуть из глубин забвения, я хочу пересечь белое молчание, я хочу говорить за тех, кто не успел научиться говорить, я хочу быть голосом тех, кто уже по ту сторону. Письма можно стереть. Дневники уничтожить. Людей вычеркнуть и постараться забыть. Психология поспешит подсунуть множество комфортнейших решений и утешений. И все же ничто не пропадет в никуда. Правда в том, что это все было и есть.

Я чаю воскресения живых и мертвых.

Возвращения утраченного. Восстановления падшего.

Я чаю возвращения смысла словам и полноты встречи.

Глава четвертая

Летальный исход

А потом пошел снег. Снежинка за снежинкой. Как буквы тишины. Как пробелы между словами. Снежинки кружили в воздухе:

Les anges les anges dans le ciel

L’un est vêtu en officier

L’un est vêtu en cuisinier

Et les autres chantent40.

Снег валил почти что лепестками пионов и таял на лету. Комнаты вдруг наполнились знакомым с детства отсветом первого снега – обещающим что-то несказанно новое и в то же время таким узнаваемым, родным, уютным.

Подходил Сашенькин день рождения.

Ты права, я не в духе, даже родина снова кажется

преувеличенной выхлопной трубой

адской машины. Морозная речь не вяжется,

тощий таксист неприветлив, и нам с тобой

столько лет еще, кипятясь, исходить взаимным

негодованьем – даль превратилась в лед,

пахнет сгоревшим бензином и лесом дымным,

кофе по-венски, опозданием на самолет.

Господи, как отвратительны те и эти

долгие проводы, аэропорт, как прощальный зал

крематория. Больше всего на свете?

Нет, не ослышалась – так примерно я и сказал.

Ну кого же еще. До свиданья.

Займусь ожиданьем рейса —

он довольно скоро, билет обменять легко.

Жди, говоришь? Кощунствуй, жалей, надейся?

Как ослепительно облачное молоко,

сколько же ангелы сил на него истратили,

как же летит судорожный злой снежок

на худосочные плечи кормящей матери,

богородицы, верно, – кого же еще, дружок.

Бахыт Кенжеев

Дети с нетерпением ждали праздника. Десять лет назад тоже падал крупный снег. Она домчалась одна. Таксист, оказавшийся любителем старой Москвы, всю дорогу развлекал ее исторической беседой, и, только уже затормозив у роддома, с ужасом разглядел табличку на здании и отчетливую округлость своей пассажирки, понял, наконец, почему она замолкала по дороге сначала каждые пять минут, потом каждые три, дал по газам и умчался в снежную даль, не взяв с нее ни копейки.

А за окном падал и падал снег. Не злой, мелкий, а щедрый, крупный, добрый. И скрипели начищенные дощатые полы старого роддома. И переговаривались нянечки. И на свет появилась Сашенька. Именно так. На свет. «Свет» и стал потом ее первым словом… Свет, озаривший всю семью. В три года она уже могла вдруг остановиться посередине мостика и сказать: «Мама, я осень довольная и сясливая», – и тут же побежать дальше…

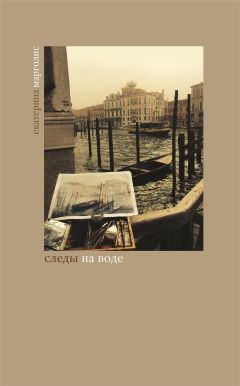

Конечно, будет кукольный театр на площади, и дом превратится в шкатулку, в которой открываются окна-ставни – по числу лет именинницы, а в саду в феврале расцветут живые цветы, а потом будет раскопан клад с жетонами на карусель на Сан-Дзакарии, куда все и отправятся, а по дороге у случайно встреченной на площади Сан-Марко Мэри Поппинс опять-таки совершенно случайно найдется именной шарик для каждого ребенка. На полуосвещенной площади дети будут писать свои заветные желания, привязывать их к шарикам и выпускать в ночное небо над базиликой…

Перед сном вконец обессилевший счастливый ребенок вдруг позвал меня и прошептал: «Мам, мне устроили такой прекрасный день рождения, а Катю-то Максимову мы и не поздравили, а вдруг про нее все забыли?» Я заверила, что это не так, и пообещала, что мы ее тоже поздравим, и через три минуты десятилетняя девочка уже сладко спала в своей принцессиной кроватке…

Ознакомительная версия.