Перевела Фаина Гуревич

В августе 1935 года на заднем сиденье автобуса, ехавшего на юг, сидел еврей. Дело шло к вечеру, а еврей был в пути с пяти часов утра. Если говорить точнее, на рассвете он покинул Нью–Йорк, и с тех пор, не считая коротких остановок, терпеливо сидел в предпоследнем ряду, дожидаясь, когда автобус довезет его до пункта назначения. Позади он оставлял огромный город — воплощенное чудо величия и замысловатой архитектуры. Но сейчас, из автобуса — возможно, потому что встать пришлось необычайно рано, — еврей вспоминал город как что‑то пустое и ненастоящее. Вместе с рассветом он шел сегодня утром по безлюдным улицам. Впереди, насколько хватало глаз, высились небоскребы: пастельно–лиловые и желтые, яркие и резкие, они торчали на фоне неба, словно сталактиты. Он прислушивался к звуку своих шагов, и вдруг впервые в этом городе ясно различил одинокий человеческий голос. Но даже в этой тишине еврея не отпускало предчувствие суматохи; едва уловимое, но тревожное обещание хриплой ярости, которая скоро заполнит дневные часы, толчеи, нескончаемой борьбы с тяжелыми дверями метро и безбрежного городского грохота. Таким было его последнее воспоминание о городе, который он только что оставил. Теперь же ему открывался Юг.

Пятидесятилетний еврей оказался неприхотливым пассажиром. Он был среднего роста и чуть меньше среднего веса. День выдался жаркий, поэтому еврей снял черный плащ и аккуратно повесил его на спинку сиденья. Сейчас на нем была голубая в полоску рубашка и серые клетчатые брюки. К этим потертым брюкам он относился с почти неотвязной заботой: подтягивал ткань на коленях всякий раз, когда закидывал одну ногу на другую, носовым платком стряхивал пыль, летевшую в открытое окно. Несмотря на то, что сиденье рядом оставалось незанятым, он не двигался дальше своего места. В сетке над его головой лежали картонная коробка с едой и словарь.

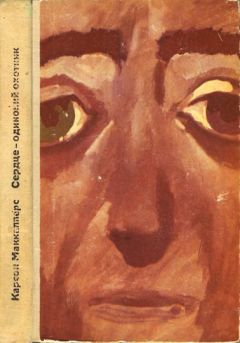

Еврей был человеком наблюдательным и успел как следует изучить попутчиков. Больше всего его заинтересовали два негра — несмотря на то, что они сели в автобус на разных остановках, теперь уже несколько часов болтали и смеялись на последнем ряду. С не меньшим интересом он разглядывал проносившиеся мимо пейзажи. У него было тихое лицо — у этого еврея: высокий белый лоб, темные глаза, укрытые очками в роговой оправе, бледный напряженный рот. Лишь одна досадная привычка омрачала портрет невозмутимого человека и неприхотливого пассажира. Он непрерывно курил, а куря, постоянно теребил конец сигареты двумя пальцами, комкая и выковыривая из нее крошки табака так, что зачастую, перед тем как вновь поднести сигарету ко рту, приходилось обрывать бумагу. Подушечки его пальцев слегка огрубели, а мышцы кистей отчетливо выступали — то были руки пианиста.

В семь часов долгие летние сумерки только начинались. После целого дня жары и яркого света небо смягчилось спокойной зеленоватой синевой. Автобус послушно повторял изгибы пыльной дороги, по сторонам стелились бесконечные хлопковые поля. Посреди одного такого поля он остановился и подобрал пассажира — молодого человека с новым жестяным дешевым чемоданчиком в руках. С минуту юноша потоптался в нерешительности, потом опустился на сиденье рядом с евреем.

— Добрый вечер, сэр.

Еврей улыбнулся — загорелое лицо незнакомца ему понравилось — и мягко, с легким акцентом ответил. Обменявшись приветствиями, они некоторое время не разговаривали. Еврей смотрел в окно, а молодой человек смущенно наблюдал за ним краем глаза. Затем еврей достал из сетки под потолком коробку и приготовился к вечерней трапезе. В коробке оказался сэндвич из ржаного хлеба и два куска лимонного пирога.

— Не хотите? — вежливо спросил он соседа.

Молодой человек залился краской.

— Буду очень признателен. Понимаете, я решил помыться перед дорогой и не успел поужинать. — Загорелая рука нерешительно повисла над кусками, пока наконец юноша не выбрал тот, что казался более липким, с раскрошившимися краями. Голос у паренька был мягким и музыкальным — согласные на концах слов получались почти беззвучными, а гласные медлительно тянулись.

Они ели молча и с удовольствием людей, знающих цену хлебу. Проглотив последний кусок пирога, еврей смочил кончики пальцев слюной и вытер их носовым платком. Понаблюдав за ним, молодой человек с серьезным видом сделал то же самое. За окнами темнело. Сосны в отдалении уже слились в неразличимые пятна, а совсем далеко в полях замерцали одинокие огоньки. Еврей все время пристально вглявался в окно, а потом повернулся к юноше и спросил, кивнув на придорожные поля:

— Это что?

Сощурившись, молодой человек рассмотрел за верхушками деревьев отдаленный силуэт трубы.

— Отсюда не видно, — сказал он. — Наверное, джин[1]или лесопилка.

— Я имел в виду все вот это — то, что растет?

Вид у молодого человека стал весьма озадаченным.

— О чем вы? Я не понимаю.

— Вот эти растения с белыми цветами.

— Ах, вот вы про что! — медленно проговорил южанин. — Это ж хлопок!

— Хлопок, — повторил еврей. — Конечно. Можно было догадаться.

Повисла долгая пауза. Молодой человек смотрел на еврея с тревогой и изумлением. Несколько раз он облизал губы, словно готовясь что‑то сказать. После долгого раздумья он добродушно улыбнулся и уверенно кивнул своим мыслям. Затем (Бог знает, в каком греческом ресторанчике какого городишки он этого нахватался) подался вперед так, что его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от лица еврея, и произнес с вымученным акцентом:

— Вы, дяденька, — грек?

Еврей в замешательстве покачал головой.

Но молодой человек кивнул себе еще раз и улыбнулся настойчивее прежнего. Вопрос он повторил гораздо громче:

— Я спрашиваю: вы, дяденька, грек?

Еврей отшатнулся, забиваясь в угол:

— Я хорошо слышу. Я просто не понял этого выражения.

Летние сумерки сгущались. Автобус с грунтовки выехал на мощеное, но извилистое шоссе. Небо стало темно–синим, а луна побелела. Хлопковые поля (видимо, часть огромной плантации) остались далеко позади, и сейчас по обеим сторонам тянулись невспаханные земли. На горизонте деревья чернели бахромой на темной синеве. Воздух становился сумеречно–лиловым, в нем странно искажались расстояния: далекое казалось близким, а то, до чего рукой подать, уплывало вдаль. В автобусе стояла тишина — только шум мотора, такой монотонный, что давно перестал замечаться.

Загорелый юноша вздохнул. Еврей бросил на него быстрый взгляд. Южанин вновь улыбнулся и тихо спросил:

— Где ж ваш дом, сэр?

На этот вопрос у еврея не нашлось простого ответа. Он выковыривал табачные крошки из сигареты, пока не стало ясно, что курить ее уже нельзя, затем втоптал окурок в пол.

— Скорее всего, мой дом будет там, куда я еду, — в Лафайетвилле.

Кроме этих слов, осторожных и обтекаемых, еврей ничего не смог ответить молодому человеку. Ибо — и это очень важно понять — он не был обычным пассажиром. Он не был обитателем огромного города, который оставлял позади. Время его странствий измерялось не часами, но годами, а сам путь — не сотнями миль, но тысячами. И даже эту меру можно было считать точной лишь в некотором смысле. Путь изгнанника — именно так: этот еврей два года назад бежал, спасаясь, из своего дома в Мюнхене, — больше состояние души, а уже потом — путешествие, которое можно измерить по картам и расписаниям. За его спиной открывалась бездна, полная тревожных предчувствий, подозрений, страха и надежды. Но он не мог говорить об этом с незнакомцем.

— А мне нужно всего сто восемь миль проехать, — говорил молодой человек. — Но я никогда раньше не был так далеко от дома.

Еврей с вежливым удивлением поднял брови.

— Я еду к сестре — она год как замуж вышла. Моя любимая сестренка, и сейчас она… — Он замолчал, словно подбирая в уме, как выразиться поделикатнее. — У нее будет маленький. — Голубые глаза юноши с сомнением смотрели на еврея, словно не веря, что человек, никогда раньше не видевший хлопка, может правильно понять еще какое‑то природное явление.

Еврей кивнул и в сдержанном удивлении закусил нижнюю губу.

— Сроки уже на подходе, а муж вечно своим табаком занят. Вот я и решил приехать, чтобы под рукой быть.

— Надеюсь, все пройдет легко, — сказал еврей.

Автобус остановился. Уже совсем стемнело, водитель съехал на обочину и включил в салоне свет. Яркие лампы разбудили уснувшую на сиденье девочку, и она стала канючить. Долго молчавшие негры на заднем ряду возобновили свой тягучий диалог. Старик впереди с натужной старательностью глухого принялся рассказывать соседу какую‑то байку.

— А ваша родня уже там, в этом городе? — спросил еврея молодой человек.

— Семья? — Еврей снял очки, подышал на линзы и принялся протирать их рукавом рубашки. — Нет, они приедут, когда я устроюсь на новом месте, — жена и две дочери.