Чем ближе Коля подходил к птице, тем выше задирал голову, вглядываясь в вершины, с панической суетливостью боясь не разглядеть, не заметить поющего глухаря. Он настолько приблизился к нему, что чудилось, будто бы он не в лесу был, а в каком-то гулком, сводчатом храме с идеальной акустикой; так громок и пугающе прекрасен был голос одинокого певца… И вдруг ноги его, уже привычно делающие упругие шаги под звучащее в нем «с пятки на стопу, с пятки на стопу — стоп!», в момент, когда надо было останавливаться, почувствовали хлесткие и пружинистые ветви незамеченного, еще растворенного в земных потемках куста. Он успел остановиться, но понял, что теряет равновесие и вот-вот упадет. Все в нем напряглось, и он почти падал, когда глухарь опять перешел на спасительное для Коли Бугоркова точенье. Он шумно, с треском ветвей шагнул в сторону и замер с болезненно искаженным от перепуга лицом, со сбитым, сиплым дыханием, которое не в силах был затаить. Но птица не слышала его и продолжала петь. И песня ее доносилась с ближайших елей, которые росли сразу же за большой старой березой.

Колю Бугоркова отделяла теперь от этих елей плоско светлеющая полянка, куда он вышел, перед которой стоял, пропустив песню и соображая, как ему лучше обойти это открытое пространство. Он еще не вышел на поляну, и перед ним были две тоже старые березы и голый куст, который он хорошо видел перед собой.

Глухарь пел в елях, они словно бы проявили свой цвет, хотя были темны еще и монолитны, как стена, просто глаз улавливал темную зелень в черноте этой стены, до которой оставалось шагов пятьдесят, не больше.

Коля двинулся вправо, шагнув аккуратно и осторожно. И, оказавшись открытым, не защищенным березами и кустом, впился глазами в ели, где, по его расчетам, бил в свои коклюшки глухарь. А когда он опять зашипел, зашелестел, когда заструилось змеиное его сипение, брызжущее восторгом и страстью, Коля успел укрыться за березой.

Он сделал второй шаг и замер в очень неудобном положении, рассчитывая уже по привычке вскоре выйти из этого положения и продолжить свой путь. Но в тот почти неуловимый, скользящий момент, когда оборвалась песня глухаря, нога его попала на какую-то крохотную, веточку, которая, как он сразу почувствовал, сначала прогнулась под ногой, вдавленная его тяжестью в мягкую мокрую землю, а потом чуть слышно, глухо, подземно треснула.

Сам Коля Бугорков почти не слышал этого сырого хруста, он лишь ногой почувствовал его, но тут же понял весь ужас происшедшего.

Он вдруг услышал опять, как шумят вершины леса.

Оглушенный глухариной песней, он ждал ее. продолжения, успев привыкнуть к ней, к ее зазывной непрерывности. Но слышал только шум ветра и видел на той стороне узенькой поляны качающуюся березу, которая четко выделялась на фоне темной еловой стены. Кланяющаяся и скучно шумящая вершина мутно растекалась в мрачном небе.

Коля не мог поверить в эту ветреную, печальную тишину. Умолкли восторженно-ликующие барабаны небывалого торжества, и наступили привычные будни. Растаяли надежды. Неужели праздник прошел?

И когда он осознал все случившееся, поверил в страшную свою неудачу, внутри его раздался невыразимо тоскливый, протяжный стон, который Коля с трудом сдерживал, чтобы он не вырвался наружу.

Он настолько уверовал в своего глухаря, так прост и доступен казался ему путь к удаче, что затянувшееся молчание птицы, монотонный шум ветра — все это такой жалостью отдалось в его сердце, что он чуть ли не плакал от досады, стоя в неудобной, неловкой позе, выдержать которую долго он просто был не в силах, и если птица не запоет вскоре, он все равно спугнет ее.

А птица молчала, как будто ее и не было никогда тут, как будто песня ее просто послышалась Коле Бугоркову.

Он стал молить птицу, чтобы она сжалилась над ним. То есть он хотела, чтобы она никуда не улетела, начала бы опять петь и в конечном счете позволила себя убить.

Это трудно себе представить, но это было именно так: он просил, умолял со всей искренностью и святостью, на какую был только способен, чтобы живая и красивая, большая, редчайшая птица пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы он, Коля Бугорков, ушел из этого леса счастливым.

Он придумывал самые ласковые имена птице, называл ее милой и прекрасной, самой лучшей, самой красивой на свете и, называя ее так, чуть ли не шепча вслух свои мольбы, просил ее не молчать.

«Ты так прекрасно поешь, — жалобно умолял он птицу. — Неужели ты больше не будешь петь? Нет! Нельзя… Нужно петь.. — Пожалуйста, запой! Я тебя очень прошу. Ты не обращай внимания на меня, меня — нет, пой… Не бойся — пой. Прошу тебя. Ты же видишь, как я несчастен. Тебе нельзя молчать… Иначе я просто заплачу от горя…»

Он вкладывал столько почти любовной страсти в свои безумные и кощунственные мольбы, так страдал и так хотел донести до умолкшей птицы свои душевные страдания, что сам начал верить, что сумеет уговорить птицу.

А между тем стоять он уже больше не мог, не мог держать в вытянутых руках потяжелевшее, невыносимо тяжелое ружье, которое с такой силой давило на мышцы, что они стали болеть и с болью этой расслабляться.

Его спасла старая береза, если можно говорить о каком-то спасении охотника, жаждущего убить птицу. Это укрытие дало ему возможность незаметно и тихо опустить руки с ружьем, не сводя при этом глаз с очень подозрительного темного пятна, похожего на ведьмину метлу, которое раскачивалось вместе с вершиной березы, стоящей на той стороне полянки.

Трудно было сказать, сколько прошло времени с тех пор, как умолкла птица. Но пятно это он стал различать только теперь и уже терял его из виду. То ему чудилось, что пятно меняет свои формы, вытягивается, и тогда у него начинало гулко биться сердце в надежде, что перед ним сидит глухарь, то вдруг сомнения брали верх над счастливыми догадками, и он понимал, что это всего-навсего переплетение сквозящих ветвей, похожее на рыхлое воронье гнездо и называемое ведьминой метлой.

Уже как будто достаточно рассвело, чтобы понять наконец-то, что ж это такое — птица или клубок веток. Но глаза никак не могли разглядеть в полурассвете, в полуночи, в мутном сумраке это пятно на березе. И конечно же, его очень смущало и то, что пятно было на березе, в то время как ему было известно и по рассказам и по охотничьей литературе, что глухари токуют на хвойных деревьях.

Он так измучился, так отчаялся в своем изнурительном ожидании, так трудно было ему держаться на полусогнутых в коленях, немеющих от боли, дрожащих ногах, что были мгновения, когда ему хотелось вскинуть ружье и выстрелить в это мерно покачивающееся пятно, которое то уходило в темноту елей, то опять появлялось на фоне текучего неба.

То оно казалось ему огромным, это пятно, то совсем маленьким, чуть ли не с голубя величиной. Й он не решался стрелять и, напрягая последние силы, ждал.

Где-то далеко за лесом раздался ужасающий треск тракторного пускача. «Ну теперь-то все кончено, — подумал Коля Бугорков, проклиная этот механический треск, который, правда, вскоре умолк. — Но все равно! Чёрт бы его побрал!»

И вдруг над ним, оттуда, где было темное пятно на березе, раздался очень осторожный, одиночный щелк: кто-то огромными щипцами расколол упругий, сухой, звонкий орех.

«Ну молодец! Ну какая же ты умница! Боже мой, ну еще! — опять взмолился Коля Бугорков, не веря в свое счастье. — Ну! Еще…»

И птица вняла его мольбе, послушалась, щелкнув опять и опять. Она еще не очень доверяла тишине и как бы щелчками своими спрашивала, все ли в порядке. «Все в порядке, не бойся, — говорил ей Коля Бугорков. — Все хорошо…»

Птица словно бы услышала и поверила ему. Раздалось опять щелканье, перешедшее в ксилофонный разбег, в бешеную игру боевых, щелкающих звуков, которые вылились опять, как и раньше, в страстное, стремительное шелестение, под которое Коля Бугорков успел вскинуть ружье и, смутно различив планку, посадил на нее черное пятно. Он знал, что если даже это вовсе не птица, то, выстрелив в это пятно под песню, он все равно не спугнет глухаря, который не услышит выстрела.

Но это был глухарь.

Когда под вторую песню, в самом начале ее, Коля нажал на спуск, он не заметил, не расслышал выстрела, но сразу же понял, что песня оборвалась, и увидел, немея от радости, как что-то огромное сорвалось с вершины березы и, задевая за ветви и все увеличиваясь в размерах, понеслось вниз и тяжело, раскатисто, как ружейный выстрел, ударилось о мокрую землю.

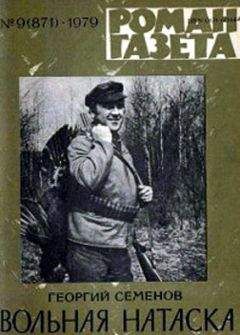

Не помня себя он побежал к этой чернеющей на земле груде и, увидев под ногами убитого наповал глухаря, закричал что есть мочи на весь лес:

— Ура-а! Убил! Дед! Глухаря убил! Де-ед!

Он схватил его за шею и, ощущая в руке теплую тяжесть птицы, поднял ее, башкастую, белоклювую, хвостатую, увидев и почувствовав в руках последний вздрог умершего глухаря: даица в недоумении или в досадливом каком-то вздохе пожала крыльями, как плечами, приподняв их в судороге, и навеки затихла.