6

Так окончилась охота на глухаря, которая оставила в сердце Коли Бугоркова в конечном счете печаль и чувство непонятной и горькой вины.

Но странное дело! Если бы ему предложили снова на следующий день отправиться на глухариный ток, он, не раздумывая, пошел бы и опять испытывал бы все те же страсти, которые познал в первую свою охоту, опять бы умолял птицу запеть, случись заминка в ее песне, и с такой же радостью, с таким же ликованием подбежал бы к убитому глухарю, а потом опять почувствовал бы печаль и вину свою перед убитой птицей. Ладно еще, если бы почувствовал! А то, может быть, во второй-то раз уже и стерлись бы эти ощущения, может быть, он и не смотрел бы на убитого глухаря с такой душевной зачарованностью и восторгом, а проснулась бы в нем уверенность в праве своем на птичью смерть, в праве на момент истины, как называют Момент убийства быка на корриде, праве на красивую жизнь и прекрасную смерть — не свою, конечно, а чужую. Могло бы случиться с ним и такое превращение, хотя он и был очень чувствительным человеком.

Но как бы то ни было, в первую свою охоту он испытал такие чувства, какие вряд ли знакомы человеку, никогда не убивавшему ничего живого, кроме комаров, мух, клещей, мышей (в мышеловках), кур, гусей, уток, овец, свиней, коров и быков (все это чужими руками!), человека, который считает, что убить корову, обреченную им же самим на смерть, нравственно, а дикого оленя, у которого есть много шансов спастись и не попасть под выстрел, безнравственно.

И все-таки почему-то иной раз такой тоской зайдется сердце, когда увидишь убитого дикого зверя, а то и просто снятые шкурки белок, куниц, соболей с большими и грустными сухими дырочками, из которых когда-то глядели на мир, пугливо озираясь или счастливо щурясь, живые бусины глаз! Лучше уж не думать об этом, скажешь себе, заглушая совестливые мысли. И легко перестаешь думать об этом, потому что жив во всех нас далекий наш, дикий пращур, который бог знает каким образом сумел совместить в нашей душе несовместимое. Ему-то, пращуру, было просто — убил, чтобы не умереть с голоду. А некоторым его потомкам приходится изворачиваться и невольно лгать самим себе, совмещая в душе своей боль убитой овцы и желание съесть эту овцу. Особенно достается чувствительным людям, к которым, как я не раз говорил, относился и Коля Бугорков.

Он точно прожил целую жизнь на этой охоте: любил, обманывал и снова любил, мучился от этой любви и принес смерть тому, кого любил, и опять мучился в раскаянии, оборвав чужую песню, запомнив ее и впитав в себя, как он запомнил и впитал в себя нежность и слезы Верочки Воркуевой, которую не то чтобы стал забывать, но как бы пережил в своих страданиях; сотворил из нее нечто неземное, навеки запомнив, запечатлев не ее носик, глаза, или губы, или ноги, а уловив самую суть Верочки, ее душу, какую-то внутреннюю ее стихию и, вспоминая о ней, сразу как бы попадал в тот воздух, тот запах, то сияние, которое и было теперь для него Верочкой Воркуевой. Горечь недоумения и тоски повергала его в уныние, стоило ему только вспомнить о ней, войти в ее сияние. И если ему нравилась теперь какая-нибудь девушка, он сразу же невольно сравнивал ее с Верочкой Воркуевой, не находя ни в одной из новых своих знакомых многих Верочкиных достоинств, Даже чужой запах отпугивал его и глушил в нем все чувства, не говоря уж о форме руки, которую он пожимал, о ее величине, жесткости и силе. Все эти мелочи с такой силой напоминали ему о Верочке Воркуевой, что ему уже стало казаться порой, что он никогда никого больше не полюбит и никогда ни на ком не женится.

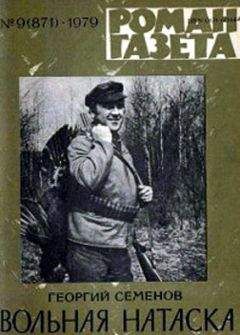

Александр Сергеевич Бугорков провожал внука до автобусной остановки, захватив с собой по привычке ружье и надев вместо кепки жесткую егерскую фуражку.

Глухаря Коля набил еловыми веточками, подвернул шею под крыло и, стараясь не помять оперения, спрятал в рюкзак.

В лесу пели зяблики и синицы, пахло талой, снеговой водой. Старая дорога, по которой они шли к шоссе, зеленела холодной перезимовавшей травой и была еще мягкая, непрочная и ранимая: каждый шаг оставлял на ней рваный след, заметную вмятину.

— А ты чего, Коленька, невеселый такой? Говорил тебе, оставайся, ничего с твоим глухарем не сделалось бы, положили бы в ледник и хоть неделю пролежал бы. Всякой дичи надо, чтоб она дозрела, а особенно глухарю. Ты его, как приедешь, сразу положи в холодильник, и, как я тебе говорил, до Первого мая он у тебя хорошо пролежит. На Первое мая с матерью и поджарите, угостите кого надо. Ты не торопись, он полежит-то — вкуснее будет. А мать-то небось обрадуется?

Коля ничего не ответил деду, кивнул в ответ с вялой улыбкой, а сам подумал, что никто бы так не обрадовался, конечно, глухарю и ничья бы радость так не обрадовала его самого, как радость Верочки Воркуевой, к ногам которой бросил бы он своего глухаря. А теперь вроде бы и некому было нести этого красавца. Мать, конечно, обрадуется, но что же ему от этой радости! Мать и без того обрадуется, что он вернулся домой целым и невредимым. Разве ее удивишь глухарем? Ей не глухарь, а он сам нужен. А Верочка, конечно, очень удивилась бы и не поверила, что это он добыл такую большую и красивую птицу, и Анастасия Сергеевна и Олег Петрович — все бы они с удивлением рассматривали птицу, поздравляя его, Колю Бугоркова, с удачей.

Очень ему грустно было подумать сейчас, что нельзя, увы, прямо с вокзала прийти в дом номер шесть, подняться на пятый этаж, позвонить и… Ах, как это обидно!

Воображение, как только он подумал о пороге ее квартиры, о запахе прихожей, который был составлен из запахов самой Верочки Воркуевой, ее пальто или плаща, ее шляпки, ее душистого шарфика, — воображение привело его опять в сияющее ликование, в сплошную радость, которая светилась улыбками, неуловимой изменчивостью взглядов, колыханием переливающихся волос.

Когда наступали такие вспоминательные минуты, когда всего его забирала вдруг тоска, он ничего не видел вокруг.

Он шел рядом с дедом, то опережая его, то отставая, не видя, не слыша и не чувствуя его. В нем как бы включался автопилот, который вел его по лесной дороге, заставляя пригибаться под нависшими ветвями елей, обходить бочажины, наполненные отстоявшейся, прозрачной и глубокой лесной водой цвета заваренного чая, сквозь которую светилась загадочно-золотистой, металлической упругостью поблекшая за зиму трава.

Всего этого хотя и не видел Коля Бугорков, но, как это ни странно, все эти подробности дороги фиксировались памятью, он неосознанно, третьим каким-то глазом видел все вокруг: видел цветущие на солнечной стороне фиалки, кротко и нежно голубеющие среди черных листьев и прошлогодней травы, видел пролетающих бабочек, дроздов, зябликов, синиц, слышал их пение, пересвист — все это видел и слышал, но был так далек от этого всего, что словно бы и не видел и не слышал ничего.

Дед, как всегда в дороге, молчал, но это его молчание стало наконец казаться Коле вынужденным. Может быть, после того, как он сам ничего не ответил деду, дед осерчал и обиделся на него?

— Ты не обращай, дед, на меня внимания, — сказал он ему с улыбкой. — Я, дед, знаю, ты не любишь в дороге разговаривать… Я тоже. Но ты помнишь, я говорил тебе о девушке… Ты еще спрашивал: любишь ты ее или так просто?.. Так вот, я-то люблю, а она нет.

— Что же за дура такая?

— Что ты, дед! Это я дурак.

— Конечно, дурак… Плюнь на нее и забудь. В твои-то годы, знаешь, сколько их было у меня, девушек-то этих?!

— Они ж тебя не гнали от себя? А у нас с ней, дед, все было, а потом она меня прогнала и не хочет больше знать. Я чего-то, дед, никак не пойму ничего. Понимаешь — все было! А она прогнала… потом. Я к ней и так и сяк, а она еще хуже злится. Почему это так, дед? Казалось бы, все должно наоборот, она уж вроде совсем моя, а получается, что совсем наоборот — не моя. Что делать-то, дед?

Александр Сергеевич хмуро глянул из-под бровей на внука, услышав его признание, усмехнулся, дивясь неожиданному признанию, на которое сам он никогда в жизни не бывал способен и скорее язык бы себе откусил, чем сказал бы о таком своему отцу или деду, и, не узнавая себя во внуке, не понимая его, с какой-то неожиданной отчужденностью сказал сквозь эту усмешливую хмурость, сказал смущённо и сердито:

— Что делать! Что делать! А ничего… Раз ты, можно сказать, мужчина, то считай, что у мужчины не бывает, чтоб так… чтоб не было женщин. Чего делать! А чего я тебе могу сказать? Была, и ладно… Будет еще. Не сошлись с этой, сойдешься с другой… Ты меня чего спрашиваешь-то, дурачок?! Разве об этом спрашивают? Я даже не знаю, что сказать. — И он опять с хмурой насмешливостью взглянул на внука, который шел рядом с ним и словно бы не слышал его… — Ах, Коля, Коля, говорил я тебе…

— Что говорил-то?

— А то и говорил, что плохо это, когда так-то вот…

. — Плохо, дед, плохо. Правильно все.

— А ты не переживай. — Не могу, дед.