Ознакомительная версия.

На вершине холма стоял сам дом – Белый Дом, как мы его называли. Про Белый Дом рассказывали так: много лет назад, в конце XIX века, на этот узкий перешеек – язык земли между двух озер, – приезжал охотиться некий господин Дмитриев со своим сыном. Сыну так понравился сосновый лес, песчаные озерные берега и заросли иван-чая и черники, что он сказал отцу: «когда я вырасту, я построю себе здесь дом». Дмитриев-сын вырос, стал инженером, разбогател и купил себе перешеек; на одном сосновом холме он построил охотничий домик (я его еще застала, потом он сгорел), а на другом – Белый Дом. Вход в охотничий домик был с маленького крылечка, и над входной дверью были прибиты оленьи рога. А у Белого Дома было две террасы: черная с тылу, для входа людей и вноса предметов и запасов, и белая парадная, нарядная терраса с белыми колоннами; колонны были деревянными, а сверху – штукатурка. Второй этаж – мезонин. Говорили, что фасад этот – копия декорации, изображающей дом Татьяны Лариной в постановке оперы «Евгений Онегин» 1915-го года.

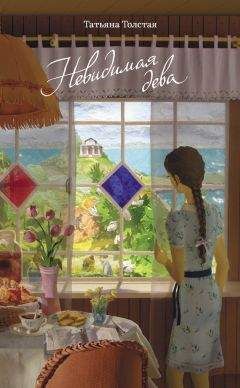

Если ты – девушка с косой, в возрасте томления и ожидания, и стоит белый вечерний июнь с немеркнущим светом, и никто не спит, и смерти нет, и в небе словно бы музыка, – хорошо тогда выйти постоять на такой террасе, обняв белую штукатурку колонны, и смотреть, как от ступеней вниз стекает море цветущей сирени, и вдыхать запах этой белой, сумеречной пены, и запах своего чистого тела, и запах своих волос. Потом жизнь обманет, но это уж потом.

Мы там жили на первом этаже, и я помню таинственную тень проходных комнат, голландскую печку с простыми темно-зелеными изразцами, гладкими, без рисунка; по чьей-то ошибке или прихоти две кафелинки были темно-синими, и это несовершенство рождало жалость, а значит, любовь; помню рукомойник с тазом на тумбе и с облупленным кувшином; помню полукруглые окна мезонина, – в мезонине уже были не наши комнаты, и пахли они не по-нашему, мы туда поднимались в гости по лестнице, выкрашенной серо-голубой краской; там на втором этаже между рамами стояли небольшие стаканчики с густо-багровой и густо-мандариновой жидкостями; назначение их я знала, но забыла. Говорили, что это какие-то яды – то ли чтобы не было мух, то ли чтобы стекла зимой не замерзали. В детстве я боялась слова «яды», да и сейчас я его как-то не очень. Яд представляется мне жидкостью цвета портвейна, с душным приторным запахом микстуры «пертуссин».

Еще там было трюмо, – меня поразило это ночное какое-то слово: «трюмо», – а на стене на крючке висел бледно-лиловый халат тети Веры, халат цвета вздохов, цвета белой ночи, шепота и нездешних волнений. Он пах так прекрасно, что сердце останавливалось. Он пах Белым Домом, 1914 годом, далекими, нетронутыми лесами.

Холм, на котором стоял Дом, стекал, стало быть, на восток и на запад; на востоке, всё в соснах, волновалось большое синее озеро Хеппо-Ярви, еще никем не испорченное и не замусоренное: худшее, что можно было найти на прекрасном озере Хеппо-Ярви, это заросли ольхи – сорный, противный кустарник; на листьях его, с изнанки, росли какие-то красные точки, как бородавки.

На западе – по крутой тропинке вниз с холма – тихо лежало маленькое черное озеро – вернее, залив или загиб большого, но мы его называли Маленьким озером и понимали его как отдельное, младшее, самостоятельное озерцо. На нем росли желтые, пахнущие русалками кувшинки – если свесить с лодки руку, погрузить ее в воду поглубже и правильно рвануть, – можно было выдернуть кувшинку вместе с двухметровым стеблем, а правильно надрывая стебель, можно и нужно было сделать себе мокрые, холодные бусы. Вечером над маленьким озером, над его черной зеркальной водой долго горел желтый финский закат и черными резными зубцами стояли елки. (Еще пару мухоморов под ноги – и картинка Билибина готова). Днем елки отступали, куда-то девались, и берега были зелено-золотые, счастливые. В озере водились пиявки, мы их ловили и боялись; по гладкой плоскости воды бегали жучки-водомерки, над водой летали стрекозы, на берегу стояла купальня, в которой когда-то мылся Дмитриев, – девятнадцатый век еще не ушел из этих мест, медлил, показывал нам мир, каким он был до Первой мировой войны, – зеленый, синий, солнечный мир не убитых.

Дмитриева тоже не убили ни во время войны, ни после. Говорили, что он был большим человеком в энергетике, участвовал в проекте ГОЭЛРО, и это, говорили, его спасло. В Википедии, правда, пишут, что в апреле 37-го «арестован главный инженер Главэнерго Наркомтяжпрома СССР Г. А. Дмитриев. Расстрелян 14 сентября». Но это, наверно, другой Дмитриев, московский. Ни по возрасту, ни по месту жительства он не совпадает с нашим. Если бы это был наш, то и наследников расстреляли бы или отправили на урановые рудники, а Белый Дом превратили бы в какой-нибудь туберкулезный санаторий для работников ВЦСПС, и они харкали бы своей профсоюзной мокротой в сиреневом саду.

Наш Дмитриев еще до революции построил на берегу Маленького озера электростанцию, и в Белом Доме, стало быть, было свое электричество. В моем детстве еще видны были плиты известняка, на которых он поставил генератор – площадка примерно два метра на два. Между щелями плит уже пробивалась шелковая травка забвения, маленькие трилистнички белого клевера. Он назывался «кашка», он был сладким, и мы его ели.

Я теперь одна знаю, где стояла эта электростанция, где ушли в землю серые ноздреватые плиты. А новым людям этого знать не надо. И я им не скажу.

Еще от Дмитриева осталась большая пожелтевшая фотография, висевшая на стене – скучные усатые лица в овалах, должно быть, инженеры, окончившие с отличием и без отличия какой-нибудь Технологический Институт и горевшие желанием применить свои знания во славу и на пользу Отечеству. Черная резная рамка, стекло, мухи. Арестованы, должно быть, и расстреляны.

Наследники Дмитриева долго владели домами на двух холмах, но потом власть стала их притеснять – запрещено было иметь два адреса, – и они продали охотничий домик, а потом еще кусок участка, а потом еще. Да и нам стало там тесно, нас уже было семеро, и мама купила соседнюю дачу. С видом на Белый Дом. Да, редко кому так везет.

Нашу дачу строил дурак, плотник по прозвищу Курчавенький. Так его прозвал кто-то из детей. «Мама, Курчавенький пришел!» Плотник умилился и сам себя с тех пор называл Курчавеньким, а настоящего его имени мы не помним. Он построил этот дом сразу после войны для прежнего хозяина, аптекаря Янсона, желавшего сдавать комнаты дачникам. Глупость Курчавенького проявилась, например, в том, что все комнаты и первого, и второго этажей, кроме одной, выходили на север, и ни одного луча солнца никогда в них не проникало, отчего дом сырел и гнил, тем более что не уворовать материала Курчавенький никак не мог, и дом был построен без фундамента. В дальнем углу сада он воздвиг просторную финскую уборную-скворечник на два очка, но украл разделительную стенку, так что представилась прекрасная возможность ходить по нужде парами – возможность, которой, правда, никто не воспользовался.

Курчавенький был на все руки мастер: и тебе плотник, и тебе садовник; он любил свою работу, и прибить и отодрать – все ему было одинаково интересно. Построив кривой, оползающий набок дом, он стал считать себя как бы его совладельцем: приезжал из города без зова и без спроса, входил без стука, с ящиком инструментов, с гвоздями и клещами, напускал на лицо выражение мастеровое и таинственное и непременно что-нибудь бессмысленно улучшал; слышался стук молотка или хрип пилы-ножовки, – следствием этого процесса было то, что он вылезал из подпола, или спускался с чердака, или выбирался, щурясь на свет, из сарая с бревном в руках или с фанеркой какой, и, все так же таинственно и мастеровито улыбаясь, увозил ее с собой. Если не быть начеку, легко можно было остаться без балкона: как-то Курчавенький был пойман на том, что отклепывал от стены металлические опоры, на которых держался балкон, – те опоры, которые он сам же приклепывал к стене десятью годами ранее. Когда он успел разобрать навес над дровами – не заметили.

То есть он рассматривал всякий дом как склад материалов, могущих пригодиться в другом месте: он строил и чинил и в других поселках, и если он приезжал к нам с фанерой или кирпичами – можно было быть уверенным, что он отъел их от какого-то чужого дома и приделает к нашему. Если после визита Курчавенького у нас появлялась лопата – значит, в Васкелово, или Грузино, а то и в Элисенвааре лопата пропадала: если Курчавенький, уверенно улыбаясь, выносил стекла – понятно было, что скоро они заблестят в чьем-то далеком окне. Этот человек осуществлял, так сказать, круговую пересадку органов, пришивал ухо к ноге, – не сомневаюсь, что из перегородки для нашей уборной он сделал неизящный садовый столик для ничего не подозревающих хозяев шести соток в садоводческом кооперативе в Осельках.

Ознакомительная версия.