— И что? — спросил Кокотов.

— Ищут могилу.

— Найдут?

— Такого еще не было, чтобы не нашли…

— Хорошо… — улыбнулся писодей, радуясь, что у него-то с могилой все в порядке.

— Пошли обедать? — предложил Жарынин, уловив на лице больного светотень оптимизма.

— Не знаю, не хочется…

— Надо!

Автор «Беса наготы» начал подниматься с кровати, но вдруг застеснялся: ему показалось, будто в его теле уже успели произойти какие-то болезненные истончения. Потупив глаза, он попросил игровода подождать в лоджии. Тот хмыкнул и вышел.

Одевался Андрей Львович тщательно и очень огорчился, обнаружив, что свежая сорочка по тону не подходит к пуловеру. Зайдя в ванную, он увидел на жердочке геополитическую шторку и оценил великодушное сочувствие своего мучителя. Кокотов отыскал на карте зеленую Болгарию, но Сазополя там не было, только София, Варна и Пловдив. Причесываясь перед зеркалом, писодей подумал, что пора бы и к парикмахеру, но тут же явилась горькая мысль: перед операцией его и так обреют наголо… Он внимательно всмотрелся в свое отражение, однако ничего страшного не обнаружил. Да, немного осунулся, под глазами легли тени, а в самих глазах появилась какая-то матовая грусть, но опасной восковой желтизны в лице еще не было.

Вдруг ему в голову пришел странный сюжет. Одинокий интересный мужчина, допустим Альберт, однажды утром, проснувшись, отправился в ванную по освежительной надобности и с изумлением увидел в зеркале вместо своего привычного отражения прекрасную незнакомку. Ах, как она была хороша! Волосы, пышные, как у Елены, и рыжие, как у Лики, лицо нежное, манящее, как у Обояровой, и строгое, как у Валюшкиной, чуть раскосые глаза неверной Вероники, точеный торс Натальи Павловны, но зато Нинкины сильные стройные ноги. Кокотов захотел придать зазеркальной женщине еще и неземные ягодицы Лорины Пахитоновой, но у него не получилось.

Самое же удивительное заключалось в том, что зазеркальница вела себя как самое настоящее отражение, то есть в точности повторяла все движения Альберта, который, конечно, в нее тут же влюбился. Спеша поделиться радостью, он пригласил в гости друга, но тот ничего в зеркале не нашел, кроме лица своего возбужденного, осунувшегося товарища, и посоветовал ему навестить психоаналитка. Альберт понял, что его считают сумасшедшим, замкнулся, потерял интерес к работе, к подругам, целые дни проводил в ванной, раздеваясь, принимая разные позы и восхищаясь ответными телодвижениями незнакомки. Бродя по улицам Москвы, он в каждой встречной искал черты своей Мирры. Тщетно! Горожанки были устало торопливы и хмурились, считая деньги до зарплаты.

Придумывая незнакомке имя, Альберт соединил английское «mirror» с библейским благовонным мирром, ему казалось: с тех пор как она появилась в зеркале, по квартире распространился тонкий дурманящий аромат влюбленного женского тела. По утрам, бреясь, художник вглядывался в ее чуть раскосые глаза и пытался… Минуточку, а что должна в ответ делать зазеркальная дама, когда Альберт бреется? Ерунда какая-то…

«Тьфу!» — расстроился Кокотов и вышел из ванной.

— Что-то вы долго! — упрекнул заждавшийся соавтор.

— Задумался…

— Как шторка?

— Спасибо, — сухо поблагодарил писодей.

— Не стоит. А кто у вас сожрал всю рябину?

— Птица…

— Надо же… Так значит, я могу забрать трость?

— В обмен на мой паспорт.

— Договорились.

— Забирайте!

— Может передумаете? Все-таки — подвиг, слава, память потомков…

— Не передумаю.

— Зря. Пожалеете! Сен-Жон Перс говорил: «За славу всегда расплачиваются жизнью. Иногда в рассрочку, иногда сразу!» Нет так нет. Пошли обедать!

Возвращаясь в человечество, Кокотов готовился к тому, что черная весть о его пугающем недуге разошлась по «Ипокренину», став главной темой старческих сплетен и шепотов. Он заранее напустил на себя благодарную усталость от чрезмерного интереса к его пошатнувшемуся здоровью. Но дом ветеранов жил иными страстями и печалями. Еще не утихли споры о том, сколько Ибрагимбыков заплатил судье Доброедовой и хватит ли ей этих денег, чтобы остаток жизни провести в курортной роскоши. Попутно обсуждались различные способы отмщения убийственному обжоре Проценко. В стенаниях составляли жалобное письмо к президенту, которое собирались передать через жену или тещу во время похорон Ласунской. Насельники были охвачены деятельной скорбью по великой актрисе и пересудами о месте ее последнего упокоения. Чернов-Квадратов с Бренчем, сидя на подоконнике и болтая ногами, обсуждали преимущества захоронения на интеллигентном Хованском кладбище перед сомнительной радостью быть закопанным на выселках Новодавешнего официоза. С писодеем они поздоровались тепло, но без ожидаемого печального участия, что отозвалось досадой в мнительной душе Андрея Львовича.

Еще хуже поступила Валентина Никифоровна, выходившая как раз от Огуревича: завидев Кокотова, она сделала вид, словно забыла какую-то бумажку, и чтобы не встречаться с ним, вернулась в приемную. При этом на лице бухгалтерши мелькнуло выражение испуганной брезгливости, словно ее одноразовый любовник страдал не респектабельной онкологией, а непристойной заразой, передающейся всевозможными половыми путями.

Зато казак-дантист Владимир Борисович остановился, жал руку и долго жаловался на трудную специфику воздушных битв над Балатоном. В горячке ночного боя, оказывается, очень легко перепутать небо с озерной гладью и со всей дури уйти не в облака, а в пучину. Он заставил Андрея Львовича широко открыть рот, полюбовался своей работой, спросил, не мешает ли пломба, и объяснил Жарынину, что новейший композитный цемент обладает удивительной прочностью: пройдут года, десятилетия, сам зуб источится, даже выпадет, а пломба будет целехонька. С тех пор как возникла стоматология, стало гораздо проще датировать неизвестные захоронения. Достаточно сделать химический анализ пломбы и выяснить, когда дантисты пользовались именно этими расходными материалами. Кстати, череп невинно убиенного царя-мученика Николая Александровича идентифицировали именно по зубоврачебным приметам. Кокотов вообразил роскошный полированный гроб, в атласной пустоте которого вместо мертвого тела лежит на подушечке пломба — ее-то и хоронят при огромном стечении народа под звуки траурной меди…

— Выходит, прохлопали мы суд? — вдруг сменил тему Владимир Борисович.

— Продажные мерзавцы! — как раненый прорычал режиссер.

— И что теперь? Вывозить бормашину?

— Все будет нормально! — успокоил Жарынин. — Ибрагимбыков — всего лишь человек.

— Эх, попался бы он мне над Понырями, сволочь! — ругнулся казак-дантист и зашагал прочь по коридору, мелькая лампасами и прижимая левую руку к бедру, точно придерживая шашку.

В оранжерее стояло пустое плетеное кресло Ласунской, уже заботливо перетянутое веревочкой от ручки к ручке, как это делают в музеях, чтобы кто-нибудь случайно не плюхнулся на подушку, помнящую мемориальную тяжесть. В глиняном горшке щетинился кактус и трепетал на сквозняке синий цветочек, похожий на лепестки газового огня, зажженного в память о великой актрисе. Сердце Андрея Львовича сжалось.

«Ну вот… Ее уже нет, а он все цветет…» — с обидой подумал Кокотов.

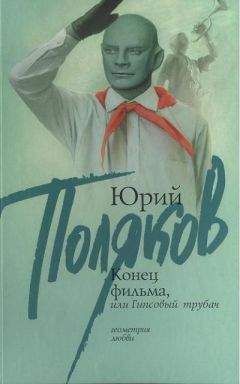

Возле столовой стоял мольберт с портретом покойной в тройной черной рамке. Фотография запечатлела Ласунскую в ореоле земной славы. Ей около пятидесяти: на голове — президиумная прическа, напоминающая плетеный батон-халу. В больших красивых глазах — строгая поволока. На жакете — сплошная чешуя орденов, медалей, лауреатских и депутатских значков. Под снимком бесконечный список ее званий, лауреатств, должностей… Не было на ватмане только двух неизбежных дат, разделенных черточкой, словно и после смерти скрытная актриса оберегала женственный секрет своего возраста.

«Глупая старуха, — с завистливой грустью вздохнул писодей, — она стеснялась, что так долго живет…»

— Да-а-а, — вздохнул соавтор. — Великая была женщина! Но — женщина…

В столовой их встретила Евгения Ивановна. Она тоже еще ничего не знала о настигшей Кокотова беде, и в ее шальных глазах по-прежнему искрилась веселая тайна Аннабель Ли. Густо напудренное лицо сестры-хозяйки снова напомнило Андрею Львовичу мраморную голову на пьедестале из трех подбородков, и он подумал, что на его могиле можно бы поставить небольшой мраморный бюстик, венчающий стопку книг. Со вкусом и по-писательски! Впрочем, такой памятник стоит жутких денег, поэтому над ним, скорее всего, воткнут такую же прессованную крапчатую плиту, как у мамы, — с овальным портретом и выбитой надписью, которую через пару лет нельзя будет прочесть, потому что бронзовая краска быстро выветривается. Ну и ничего, ну и ладно… Вот только снимок надо подобрать заранее. А то с иных плит смотрят такие жуткие рожи, точно покойник в отместку хочет закошмарить всех, кто задержался на земле до востребования…