Он молчал, так что за недостатком лучшего я спросил:

– Ты думаешь, Захария Маккензи и Изабел Джаггард были любовниками? Джиб Дуглас так посмотрел на нее, когда я спросил о шраме.

Кромарти полувопросительно рассматривал мое лицо.

– Какая теперь разница?

Я собирался спросить, что он имеет в виду; вообще-то я хотел спросить, что творится у него в голове, настолько странно он себя вел; может, и спросил бы. Но теперь он был готов говорить – по крайней мере, задавать вопросы.

– Давай начистоту. Ты говоришь, твой дед Дэниел Стивенсон встретился с Захарией Маккензи много лет назад в Патагонии.

– Да.

– И он рассказал твоему деду историю убийства и его последствий для четверых детей, одним из которых был он сам?

– Да.

– А твой дед, в свою очередь, рассказал эту историю тебе?

Я кивнул.

– Теперь выходит, что каждый из четверых детей Маккензи погиб неестественной и ужасной смертью?

– Да, выходит так.

– И ты узнал обо всех этих смертях в последние месяцы?

Я снова согласился.

Он замолчал, словно перебирая в уме мои ответы. Я чувствовал недружелюбие в его глазах, мне было не по себе под их настойчивым взглядом. Кромарти сказал:

– Я уверен, ты согласишься: здесь много непонятного. Прежде всего, несмотря на то что мы выяснили о четверых детях, невозможно найти никакого свидетельства преступления, с которого все началось.

Я и тут согласился. Что мне еще оставалось?

– Наконец, ты не станешь отрицать, что в случае с каждым из четверых детей никто не мог подтвердить наличие шрамов на их животах.

С этим нельзя было спорить. Вообще-то я мог спросить его, разве не я сам задавал этот вопрос все четыре раза. Но я группировался перед его следующим вопросом, логически вытекающим из всего сказанного.

К моему облегчению, он не стал его задавать. Допрос закончился.

Но мне, само собой, не слишком понравилась роль допрашиваемого. Поэтому я спросил, на что, собственно, он намекает.

– Нет, я не намекаю ни на что, – ответил он спокойно, тщательно подбирая слова: – Больше не нужно ни на что намекать.

Правда была ему почти очевидна – и будет очевидна мне, если я аккуратно взвешу все факты.

– Правда выйдет, – сказал он.

Я, не колеблясь, ответил, что не имею ни малейшего представления, о чем он говорит.

– Жаль, – сказал он, вставая. Ему пора было ехать обратно на Запад.

Мы вышли наружу. Там лило как из ведра, но это было лучше, чем сидеть под теми хмурыми портретами на стене «Последнего менестреля». Мы под дождем дошли до переулка возле моего отеля, где был припаркован его старый «мерседес».

Мы обменялись рукопожатием. Он сказал, что рад был моему приезду и встрече с Изабел Джаггард и Джибом Дугласом. В свете уличных фонарей я изо всех сил старался прочесть хоть что-то на его лице, но дождь заполнил оспины, и оно выглядело незнакомым. Я обещал написать ему, когда доберусь домой, если найду что-либо интересное в архивах Изабел Джаггард. Сев в машину, Кромарти напоследок сказал:

– Думаю, скоро все определится.

Теперь, когда по его лицу не текла вода, я снова его узнавал. Он улыбнулся, кивнул мне, захлопнул дверцу и уехал. Пока его машина уменьшалась в перспективе улицы, ко мне, выбравшись из своего укрытия, вернулся душевный покой.

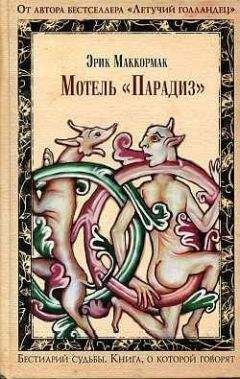

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

МОТЕЛЬ «ПАРАДИЗ»

На следующее утро я встал рано, позавтракал и под низким серым небом направился в дом Изабел Джаггард – один из тех респектабельных старых террасных домов, что скромны ровно настолько, насколько нужно, чтобы не возбудить лишней зависти. Дверь открыл Джиб Дуглас. У него был кислый вид; так человек с похмелья смотрит на укусившую его собаку. Он провел меня в темную гостиную, обшитую красным деревом, где Изабел Джаггард в своих темных очках сидела на тахте перед камином. Желтые парчовые занавески были раздвинуты, как и ворот ее халата; можно было углядеть обвисшие груди. Она похлопала по тахте рядом с собой; садясь, я почувствовал исходящий от нее слабый аромат. Он не был приятным, но и неприятным он тоже не был.

Джиб, сказала она, порылся в коробках на чердаке и нашел, как она и предполагала, старые бумаги Арчи Макгау. Картонная папка лежала на маленьком прямоугольном столике рядом с тахтой. Я заметил его, еще когда вошел: сама форма и декоративные медные ручки придавали ему сходство с детским гробиком. Она предложила мне заглянуть в папку; так я и сделал. В ней было два больших бежевых конверта, оба не запечатаны. Я открыл тот, что потоньше, и извлек увеличенную фотографию, чуть потемневшую по краям (ей было не меньше полувека), но явно сделанную профессионалом.

– Это фотокарточка? – спросила она.

– Да.

Двое молодых людей и две девушки между ними стоят на персидском ковре, на фоне пустой белой стены. Это могла быть стена фотостудии, или ресторана, или театра. Слева расположился по виду старший – в мундире со стоячим воротником. Он высок, у него узкое лицо с обвислыми усами; глаза сощурены и едва видны. Его согнутая правая рука внезапно заканчивается белой манжетой, выглядывающей из кармана мундира. С другой стороны юноша помоложе. На нем выходной костюм, галстук-бабочка и гетры. Он тоже узколиц, но с большими печальными глазами и непокорной шевелюрой. Левую руку он положил на ствол фикуса. Несмотря на парадные позы, оба молодых человека нарочно не смотрят в камеру. Рядом с тем, который помоложе, не прикасаясь к нему (все они стоят несколько порознь), – младшая девушка, хрупкая, с пышными волосами. На ней длинное пальто с меховым воротником. Она зачарованно смотрит на что-то вне карточки. Другая девушка, рядом с ней, единственная смотрит в объектив. Она крепко сложена, у нее квадратное лицо и темные волосы. На ней темный костюм и меховая накидка, сколотая длинной декоративной булавкой. Эти четверо могли быть друзьями, успешно изображающими незнакомцев, или незнакомцами, которые безуспешно пытаются позировать как друзья.

Изабел Джаггард нащупала мою ногу, подавшись ко мне так близко, что я смог лучше разглядеть ее усохшие груди. Запах, исходящий от нее, чуть отдавал мускусом. Она надеется, что фотография сможет мне чем-то помочь; ей жаль, что она не сможет дать мне экземпляра романов Маккензи. Джибу Дугласу не удалось найти ни одного, хотя она уверена, что хранила их где-то в коробке. Она склонила голову, и я увидел, как он входит в комнату через другую дверь. Он ничего не сказал, но подошел и встал возле камина, изучая собственные руки. Если хорошо поискать, сказала Изабел Джаггард, массируя мне бедро, две-три книги до сих пор можно найти у букинистов.

В другом конверте, сказала она, рукопись, которую Захария Маккензи дал ей за неделю до исчезновения. Она для меня. Это не законченный труд – только дневники, которые, по словам Захарии Маккензи, он вел в море.

Я с благодарностью принял оба конверта. Она шарила вокруг, и я сам взял ее за руку. Какой она была теплой, какой влажной, несмотря на морщинистую кожу. Ее губы были красны и блестели. Она так изогнулась, что ее халат распахнулся на бедрах, приоткрыв жилистые ноги и клок металлически-серых волос на лобке. В темном пластике ее очков я видел два искаженных изображения самого себя. И еще там было двое Джибов Дугласов – наблюдателей. Я поспешно выпустил ее руку, встал, попрощался и направился к выходу. В прихожей я заметил большую черно-белую фотографию в раме. Яркая женщина с изящным лицом, замечательными глазами и капризным ртом. Разумеется, Изабел Джаггард, как она выглядела в былые годы.

Когда тяжелая деревянная дверь мягко захлопнулась за мной, я остановился на верхней ступеньке крыльца поднять воротник. Было очень холодно, словно вот-вот должен был пойти снег. В этот момент, могу поклясться, из дома донеслось пение. Я мог и ошибиться – мимо как раз проезжала машина. Но если бы Изабел Джаггард и Джиб Дуглас были способны петь, думаю, они звучали бы именно так: контральто и хриплый бас в жутковатом дуэте. Я напряг слух, надеясь снова уловить эти звуки, но тщетно. Набрав полные легкие морозного воздуха, я с конвертами подмышкой нырнул в тоннель серого света, которым была улица.

Снег в тот день так и не пошел. Я провел большую часть времени прогуливаясь в поисках подарка для Хелен (и, наконец, нашел его в одной антикварной лавчонке – сборник стихотворений XVI века, без изысков озаглавленный «Вирши», с надписью выцветшими чернилами на форзаце «Аз не есмь я; жаль сказа о мне»). Я взобрался на холм к приземистому замку и с крепостного вала оглядел сгрудившийся внизу город. По облакам, деревьям, дыму из труб было видно, как движется ветер с Устья.

Должно быть, в тот день я пробродил несколько часов. К восьми вечера я заметно проголодался, поскольку ничего не ел с самого утра. Нашел паб, на вид – жизнерадостный (никаких печальных портретов на стенах) и поужинал пинтой пива и мясным пирогом с бобами и жареной картошкой. Теперь я чувствовал себя отлично.