Нам она ничего не показала… Никто толком не знает, что выдала бокс-камера Старой Марии. Паульхен отделывался намеками: «Хорошо видно, как вы оба…» А папа, которого она наверняка ознакомила со снимками, лишь посмеялся: «Респект! Профессиональная работа. Фомкой, ночью. Все по науке».

Как выяснилось, Яспер со своим товарищем, имя которого он не захотел назвать, взломали сигаретный автомат на закрытой ночью глюкштадтской автозаправке. Классно сработали. Точнее, сработал твой приятель, как было отчетливо видно на снимках; ты просто смотрел или же стоял на стреме. Впрочем, обошлось без помех. Вы преспокойно разобрались с автоматом… Но взяли не деньги, а сигареты. Пять или семь разных сортов, уж не помню каких. Добычу поделили поровну. На снимках видно, как идет дележ.

А что потом?

Получил пару оплеух, а?

От Ромашки — вряд ли!

Могло быть и хуже. Пришлось расплачиваться карманными деньгами несколько месяцев, что было, в общем, о'кей, справедливо. Ромашка все уладила по-своему. Без лишнего шума. Старик, ваш отец, только посмеялся: «Надеюсь, Яспер, это не повторится. Так что — забудем!»

Да, папа такой. Что было, то прошло. Помню, я жил еще во Фриденау, мне было лет одиннадцать или двенадцать. Дома у нас, по выражению Старушенции, царила морока, я не понимал, что происходит в семье… Мы с моим приятелем Готфридом стырили в штеглицком универмаге «Карштадт» кое-какую мелочевку: расческу, карманное зеркальце, еще что-то. Охранник поймал нас, тут же вызвал полицию. А та с сиреной и мигалками доставила меня и Готфрида, который прикарманил маникюрные ножницы, в участок. Дома Готфрид получил изрядную трепку от своего отца, человека вполне добродушного, но вместе с тем весьма строгого. Я догадывался, что Готфриду крепко досталось, поэтому сказал папе, который ни разу никого из нас пальцем не тронул: «Пожалуйста, изобрази, будто лупишь меня, чтобы ребята, которые подсматривают у забора, подумали, что мне задали такую же трепку, как Готфриду». Так он и поступил. Без лишних вопросов. Подвел к окну, нагнул и сделал вид, будто лупит… Раз десять махнул или больше. У нас на окнах не висели гардины, как в других домах, поэтому ребята с улицы решили, что он бьет по-настоящему. К тому же я орал так, что Готфрид, которому все доложили, был уверен, что папа меня…

А что произошло с сигаретами из автомата, который Яспер с приятелем взломали фомкой?

Не знаю. Я ведь уехал от вас. Мне было пятнадцать, вскоре исполнилось шестнадцать, и я отправился по школьному обмену в Америку, что для меня было хорошо, о'кей, а вот для Паульхена…

Спорим, Старушенция просто выкурила все сигареты из доли Яспера?

Представляю ее себе: сигарета в длинном мундштуке, еще до завтрака, натощак…

Между прочим, мой приятель, с которым я совершил кражу со взломом, много лет спустя, когда сам я уже обзавелся семьей и работал на киностудии «Бавария», стал чиновником финансового ведомства в Эльмсхорне или Пиннеберге. А в Америке, где я жил у мормонской семьи…

Я-то остался с Тадделем в деревне и чувствовал бы себя совсем одиноким, если бы не моя псина, которая тогда ощенилась: восемь щенков, из них — за исключением двух — всех забрал, к сожалению, ветеринарный врач, чтобы усыпить…

…у мормонской семьи…

А папа все сидел в доме за дамбой, дописывал книгу про крысу, четырех теток на старой посудине и всякое такое.

Последних щенков моей Паулы звали Плиш и Плюм…

У мормонов есть такой обычай…

Старушенция опять осталась без работы. Вероятно, вновь начала попивать.

Мы их раздарили, Плиша и Плюма…

Она все ходила по дамбе до Холлерветтерна и обратно. Если и снимала что-нибудь, то лишь облака да засохшие коровьи лепехи. Причем в любую погоду, будь дождь, снег или штормовой ветер.

К тому же мы с Тадделем совсем запустили школьные предметы…

И тогда ваша Ромашка просто решила: все! Собираем вещи. Переезжаем в Гамбург!..

Потому что там школа была вроде получше — специальная, для трудных учеников…

А у мормонов заведено…

Пришлось нам приспосабливаться к новой жизни, особенно тяжко было моей псине.

Папа предпочел бы Берлин, если уж вообще переселяться в город, но мы подавили его большинством голосов. Будучи убежденным демократом, он не мог не подчиниться результатам голосования, хотя далось ему это нелегко.

Для Наны и для меня было бы лучше, даже полезнее, если бы семейный совет решил вернуться во Фриденау…

…да, оказались бы поблизости, как я всегда об этом мечтала, только, к сожалению, не осмеливалась высказать вслух.

А нас вообще не спросили. Ведь мы считались как бы внебрачными детьми, хотя никто нас так не называл.

Но незадолго до того, как вы уехали в Гамбург, а Яспер отправился к мормонам в Америку, наша Старая Марихен умерла…

Уже в городе…

Неправда! Все было не так. Я же был очевидцем, знаю, как это произошло…

Брось, Паульхен! Ты себе это просто вообразил…

Тебе почудилось.

Скончалась она вполне обычно — нам Ромашка рассказывала, которая специально ездила в Берлин, чтобы побыть с ней вместе, когда она…

Тогда вы, может, знаете, от чего она умерла?

От того, что все из деревни уехали, а ей не хотелось оставаться в доме за дамбой, одной, с замороженной крысой в холодильнике.

Нет, она просто ослабела от старости. Под конец от нее только кожа да кости остались.

«Мазурская былинка», как называл ее папа.

Издали, когда она шла по дамбе, можно было принять ее за девчонку.

«Давно хочу к моему Гансу на небеса или — пусть даже в преисподнюю», — твердила она мне.

Почки у нее отказали, говорила Ромашка.

С ума вы все посходили…

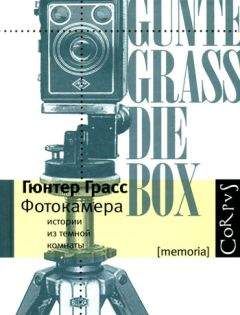

Отец вызывает Марихен назад, чтобы подобрать подходящий для нее конец: вот она нацеливает свою бокс-камеру, готовая сделать последний снимок.

Собственно говоря, он собирался предоставить сочинение финала детям, дать им слово, а сам намеревался ограничиться деликатными аргументами, если дочерей и сыновей понадобится в чем-то переубеждать — ведь все, особенно близнецы, воспринимали Марихен по-разному, и у каждого свое представление о ней, Лара к тому же беспокоится, как бы на свет не выплыли новые неприглядные тайны, а Нане хочется предъявить задним числом свои несбывшиеся мечты, из-за того что она слишком долго находилась вне общего семейного круга; короче, дочери и сыновья представляют себе финал каждый по-своему, отцу же достаются остатки признаний.

Хорошо бы, чтобы все обошлось по возможности безболезненно и с наименьшими потерями. Пока ясно лишь одно: до самого финала Марихен снимала своей фотокамерой — из разных положений, в различных позах, даже в прыжке. Если бы не существовало ни ее самой, ни ее фотокамеры, отец куда меньше знал бы о собственных детях, нити повествования часто обрывались бы, а его любовь не оставляла бы приоткрытой заднюю дверцу — пожалуйста, не захлопывайте ее! — и не было бы этих историй из темной комнаты, в том числе истории из самой глубокой древности, о которой до сих пор умалчивалось, если не считать туманных намеков: на восьми маленьких фотографиях видны сценки из каменного века, когда двенадцать тысячелетий назад царил голод, — вероятно, по совету отца, вождя племени, сыновья и дочери убили его каменным топором, разделали труп кремневыми ножами, выпотрошили сердце, печень, почки, селезенку, желудок и кишки, порезали их на куски, а потом поджарили до аппетитной корочки на медленном огне, после чего на финальной фотографии все выглядят сытыми и довольными.

Последним приглашал Паульхен: собрались все, причем вовремя. Паульхен проживает с женой-бразильянкой, которая занимается экстравагантным модным дизайном и сама шьет, преимущественно в далеком Мадриде, поэтому предложено встретиться в португальском ресторане, поблизости от порта. Дескать, цены там по гамбургским меркам вполне доступные. Столик будет заказан заранее.

Итак, условленный час настал. Подаются сардины на гриле. К ним хлеб и салат. Кто не хочет «Винью Верде», пьет пиво «Сагреш». Все восхищаются Паульхеном, который, похоже, делает заказ на португальском. Ранним вечером посетителей в ресторане немного. Стены украшены рыбацкими сетями, в которых декоративно запутались засушенные морские звезды. За едой Нана рассказывает о таких подробностях родов, от которых прошибает пот: «Но все-таки обошлось без кесарева сечения». Лена жалуется в ответ на расспросы Лары, что театрам приходится экономить на всем: «Еле сводим концы с концами».

После кофе — «Oitos bica, faz favor!», просит Паульхен официанта — Таддель, у которого несколько недель назад при энергичной помощи Наны родилась дочка, пародирует забавные изречения своего маленького сына, похожего, по словам Яспера, на отца как две капли воды. Затем все уговаривают Тадделя исполнить «Бестолкового Руди», как он делал это прежде в деревне, и ему — без особой охоты — приходится спеть старый шлягер, за что его награждают аплодисментами. Теперь даже Лара по общей просьбе соглашается вспомнить детство и попищать, подражая морским свинкам; Нана смеется дольше всех и кричит: «Еще, еще, пожалуйста!» Только Паульхен остается серьезным, собранным, будто ему предстоит высказать нечто важное, но пока он медлит.