В отчаянии я напился и пошел играть.

Я вспомнил, как жил. Я не был лучшим представителем человечества. Но я никогда никому не хотел зла, не нападал первым. Не пытался у кого-то чего-то отнять и сделать своим.

Я тупо смотрел на сукно и знал, что сегодня я проиграю, потому что в душе у меня не горел огонь.

Тогда я спустился в бар и напился.

Я еле хожу, вот это и есть реализация проклятья. Надо бы выпить; когда я крепко пил, мне было легче.

Под утро ко мне на паханскую шконку влез шоумен М.

— Какие у тебя убогие мышцы, — прошептал шоумен и показал огромные молодые бицепсы. — Потрогай мои.

Я потрогал, они были будто из камня.

— А ноги, — прошептал шоумен, сверкая золотыми очками и коля бородой. Ноги у меня, действительно, были уже плохими, левая была сломана на лесоповале в Мордовлаге и срослась не очень ровно, на правой вообще полез варикоз, вдобавок, обе болели, — смотри, какие у меня ровные ножки…

Он вытянул дебелую толстую ногу и прижался ко мне.

«Пидор», подумал я и спихнул М. со второго яруса. Кажется, он разбился. Я на своей зоне ввел строгое правило — не говорить о бабах, не мастурбировать в коллективе. Не петушить без правил. За все 9 лет, что сижу в лагерях, я ни разу не онанировал и никого не запетушил.

Интересно, к чему снятся шоумены, которые вдобавок правозащитники?.. Жалко, дяди Жоры Иркутского, друга юности моего отца Коли Головина, нет в этой жизни. Он здорово толковал сны.

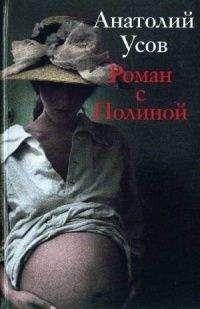

За окном серело тусклое владивостокское утро. Не вставая с постели, я включил телик. Пока он грелся, я вспомнил, какую передачу мы вчера ночью смотрели с Полиной. Там один наглый парень из Украины рассказывал, почему он написал «Таню Гроттер» против их «Гарри Поттера». Я уже не прочитаю ни то, ни другое. Он, вообще, шустрый малый, он моложе меня лет на пять, а уже написал 25 детских книг — н у, ни фига себе. Для чего пишут люди? Для того, чтобы понравиться тому, кого любят?

Я люблю Полину и хочу так сильно нравиться ей, чтобы она никогда не забыла меня. Она лежит рядом и спит, ее волосы лежат на подушке, а розовая из-за света сквозь розовую штору правая нога высунулась из-под одеяла. Я чуть-чуть приподнял его и поцеловал гладенькое глянцевое колено, оно хорошо пахло, сохранив запах вчерашней пены для ванны.

Я нашел по ТВ Москву, на первом канале военные мужики с красоткой Сорокиной толково обсуждали проблему с Ираком, у меня на зоне неправильные пацаны по несколько раз с каждой ее передачи бегали трахать ее в сортир.

Я подумал про себя, если бы я не был уродом, я бы тоже мог толково все обсуждать. Уродство сделало меня застенчивым, застенчивость косноязычным. А то бы я поднял руку и сказал тайно влюбленной в меня Светлане Сорокиной: Светочка, Буш, чья фамилия в переводе с английского означает «кустарник», является жертвой своего юношеского алкоголизма, избавление от которого не щадящими методами не могло не сделать его зомбированным максималистом. Глупость, конечно, но я был бы очень толковый и толково всем про все объяснял.

Интересно, в той жизни я тоже буду в очках или меня сразу же сделают бесом — ведь это антихрист имеет глаза разного цвета, сказала хорошенькая застенчивая прихожанка на еженедельной религиозной беседе об основах православия, которые проводил в нашем восстанавливаемом храме в Троице-Голенищеве наш духовный отец иерей Сергей Правдолюбов, — я так думаю, лепетала она, что по этому признаку мы должны узнавать его в миру.

Я страшно обиделся на нее и перестал ходить на беседы, потому что все стали делать вид, что не поглядывают на меня. Я встретил ее через месяц, она испуганно прянула в сторону и прикрыла лицо платком. Она здорово постарела за это время и стала выглядеть лет на 50, никак не меньше, изящная нижняя челюсть ее хорошенького лица далеко вылезла вперед и покрылась неживым серым пухом.

Я тогда испугался — неужели это из-за того, что я обиделся на нее, для чего мне такая сила, я с ней не справлюсь, и тут же понял, нам надо трахнуться, и тогда все встанет на место. Я подрулил к ней с этой идеей, но она не поддалась и через какое-то время, став совершенной старухой, ушла в Новодевичий монастырь. Теперь, если не умерла, наверное, уже в больших чинах…

…Напоследок я узнал из новостей, что полярники впервые за последние 12 лет будут высаживаться зимовать на льдину, и заплакал от прихлынувшей к сердцу надежды, что кончается наша черная полоса и скоро в Россию вернется счастье. Легендарный Челенгаров на экране ТВ плакал вместе со мной. Как жалко, что никто из моих — ни папа, ни мама, ни дедушка с бабушкой — не дожили до этого времени и умерли с тихой любовью к прошлому, молчаливым презрением к настоящему и без веры в будущее.

Неужели, действительно, приближается возрождение?

У меня рак, подтвердил мне вчера третий профессор, запущенная неоперабельная меланома, которая дала метастазы по всему организму; химия по моим показателям противопоказана, да и опоздал ты, голубчик, с химией, жить тебе осталось два, максимум три месяца. И причина его в том подарке, который мне сделали на тридцатилетие мои лагерные кореша, напоив меня и отдав в руки хирургу с четырьмя жемчужинами в холодной от страха ладони. И от злоупотребления этим подарком в последние 138 дней. Я им сильно перетрудился в последние 138 дней моего счастья, он у меня разбух, что-то там перекрылось, теперь я часами могу заниматься любовью, не достигая оргазма. Хотя любовью заниматься теперь тяжело — каждое прикосновение к нему отзывается сильной нутряной болью.

Так что и я, как и мои предки, не увижу, что так хочется видеть, уже не при мне это будет, увы, не при мне поднимется и расцветет Россия…

— Ты уже не спишь? — просыпаясь, спросила Полина во Владике в конце апреля 2003 года и потянулась ко мне. — А почему глазки у нас такие грустные?

Я вышел из первого вагона на станции «Академическая», поднялся по коротенькой лестнице, повернул направо, отсчитал еще 48 ступеней; яркое солнце заливало улицу. Это было 12 июля 1993 года. Полина стояла у гранитного парапета над входом в метро. Она не понравилась мне, на ней было нелепое платье, делающее ее ровной в талии, как бревно, и сутулящее спину. Ноги под ним казались чересчур тонкими и сухими.

— Это еще зачем, — недружелюбно сказала Полина, когда я протянул цветы, — только не надо играть в любовь.

— Я не знаю другой игры, — нелепо сказал я тогда.

— Скажите, пожалуйста, как красиво, — Полина прищурилась, глаза у нее стали маленькие и злые. — Какой романтик, не заплакать бы…

Между тем она уже шла куда-то по тротуару, не оборачиваясь на меня и нисколько не беспокоясь, иду я за ней или уже не иду. Я смотрел на ее худые, незагорелые ноги и думал, ну чего я тащусь, зачем? Пакет еще красивый купил, бутылку сухого мартини, начитался, мудило, Хемингуэя.

— Я заметила, чем человек глупее, тем он самонадеянней. Да не отставайте же! — прикрикнула Полина и неприязненно глянула на меня через плечо.

И плечи у нее какие-то очень широкие, подумал я, ну чего я тащусь? Вот еще скажет чего-нибудь такое, я независимо улыбнусь, благодарю за прогулку, это вам небольшой презент, отдам пакет, откланяюсь и уйду. Надо было на машине приехать, тащись теперь на метро, но я был уверен, что выпью с ней сухого мартини.

Мы свернули налево и оказались перед четырехэтажным домом из темно-красного кирпича, из какого до революции строились фабрики и заводы. На скамейке под изломанными деревьями сидели пожилые женщины в белых платках над простыми деревенскими лицами. Полина гордо задрала голову и вошла в подъезд.

— Вот и Поленька размочила, — услышал я за спиной.

— Приличный мальчик, не пьяненький.

— Косоватенький он какой-то, а бутылка у него в пакете.

Лестница была широкой и довольно чистой. Стены недавно покрасили в темно-синий цвет, как в пенитенциарном учреждении. Я случайно оперся о крашенные темной охрой перила и в ужасе отдернул руку — в белоусовской школе, где я учился во времена моего счастливого детства, живя у дедушки с бабушкой в окружении их бездонной любви, мальчишка катился передо мной по перилам и располосовал руку до белых костей о вделанную кем-то в дерево половинку лезвия для безопасной бритвы. Тот пережитый ужас охватывает меня всегда, едва я дотрагиваюсь до перил.

Мы поднялись на второй этаж, Полина открыла крашенную в шаровый цвет деревянную дверь и вошла в большой коридор. Из общей кухни несло ядовитым запахом, кто-то тушил квашеную капусту. Из общественного туалета, в котором я успел разглядеть ряд деревянных кабинок и чугунных раковин под тускло блестящими кранами, вышел мрачный мужчина в обвисшей застиранной майке с пластмассовым сиденьем на унитаз в жилистой узловатой руке. Он зыркнул на меня темными татарскими глазами и что-то буркнул Полине. Может быть, поздоровался, потому что она поздоровалась с ним в ответ. Из кухни выкатил на трехколесном велосипеде белесый, и в то же время по чертам лица вылитый негритенок, мальчишка и помчался, обгоняя нас.