Ознакомительная версия.

На публике – во фраке, в бабочке – он глядел гоголем, к дамским ручкам галантно склонялся, рисованной бровью поводил. Вечерами же – в номере, да за бутылкой пива – лоск с него сползал, растрескивался, как старый грим на коже. Проступали морщины, красные прожилки змеились на носу и щеках, по-стариковски соловели глаза. Но цирковые байки и поучительные «соображения» так и сыпались из него, ни разу не повторяясь.

– Настоящая манипуляция – это большое искусство, – говорил дядя Леша. – Если ты настоящий манипулятор, ты каждым пальцем обеих рук должен действовать одновременно. И взглядом, взглядом уводить зрителя, как утка от гнезда, совсем в другую сторону. Каждодневный рабский труд – вот твой удел.

Он вытягивал руки на столе: длинные нервные пальцы чуть подрагивали, словно прислушивались к разговору, в любую минуту готовые поймать из воздуха платочек, расплести намертво завязанную веревку, вытащить из уха горящую спичку.

– Пальцы точить надо. Как токари точат особо деликатные детали. Как старый чертежник оттачивает любимый карандаш. У тебя рисунок кожи на подушечках пальцев – то, с чего менты отпечатки снимают, – должен быть отшлифован, как стекло. Вот тогда я скажу тебе: да, ты достиг нужной степени чувствительности. Теперь – прикасайся! Прикасайся к лепестку цветка! К крыльям бабочки! К стрекозиным глазам – ты вреда им не причинишь. Пианисты это называют «туше». У нас это встречается – как жемчужные зерна в навозе.

Дядя Леша подпирал кулаком дряблую щеку, вздыхал, сливал себе в стакан остатки пива.

– В нашем жанре кто в основном наяривает? Приспособленцы всех мастей: либо отработали свое в сложном жанре и им влом с манежем-кормильцем расстаться, либо детки именитых родителей, что аттракционы по наследству получают… И потом, что такое иллюзион в советском цирке? Это ж в основном ящики. Разные ящики – покрупнее, с ассистентами, помельче – со зверушками или там метелками из крашеных перьев. Халява-матушка, с огро-о-омными сиськами. Такой, с позволения сказать, аттракцион может отработать любой человек с улицы. В ящиках все ж само работает! Главное запомнить, какой трюк за каким следует, да не споткнуться спьяну о реквизит. У меня была ассистентка Лолка, она так и говорила: «Главное, когда ладошками хлопаешь „оп-ля!“, чтоб ладошки встретились».

Алексей занимал номер на пару с Жекой-Задрыгой, но частенько оставался в одиночестве: Жека промышлял в здешних райских садах, гоняясь то за одной, то за другой нижегородской Евой.

Едва ли не каждый вечер Анна с Володькой засиживались у дяди Леши. Уже и сам он клонил голову на локоть, уже Володька засыпал и трижды просыпался над столом – Анна все не отпускала фокусника.

– А Гарри Гудини? – спрашивала она. – Дядь Леш, он ведь правда под водой от цепей освобождался? По-настоящему?

– Что значит – по-настоящему? – Тот взъерошивал остатки жалкой шевелюры, которая на сцене, тщательно расчесанная на прямой пробор, сверкала декадентским бриолином, а вечером свисала со лба тусклой серой тряпкой. – Ты с ума сошла. Забудь слово «по-настоящему», когда речь идет о манипуляции, об иллюзионе! Об ис-кус-стве!.. Гудини – да, классик жанра, но он уже умер когда – в 26-м году! – кто сейчас раскроет его секреты? А между протчим, знаешь, в честь кого Гудини, который был просто Эрих Вайс, еврей из Будапешта, взял себе псевдоним? В честь знаменитого французского фокусника-иллюзиониста Робера Гудэна… Жил такой во Франции, в городке Блуа, в девятнадцатом веке. Вот это был волшебник! Могучий интеллект и дьявольская изобретательность. Никто его зеркальных фокусов до сих пор не может повторить…

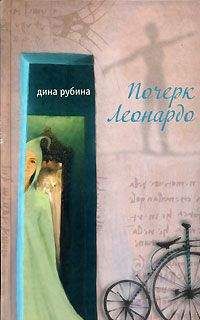

– Блуа? – перепрашивала Анна. – Гудэн – через «э»? – Тут, на свободе, она левой горячечной рукою писала и писала что-то в блокнотик своей летучей абракадаброй, своим никому более не подконтрольным «почерком Леонардо». Володька иногда заглядывал и сразу отворачивался: у него даже голова кружилась, когда пытался хоть что-нибудь разобрать.

– К тому же, – продолжал дядя Леша, – все они себя чудовищно мис-ти-фици-ровали! – У него уже заплетался язык, но логическая связь беседы никогда не путалась. Порой он умолкал посреди фразы, мысленно как бы проверяя сказанное, удовлетворенно кивал и возвращался к разговору на том же слове. – Чудовищно мистифицировали! Я знал знаменитого Мессинга. И скажу тебе, что в жизни Вольф Григорьич был спокойный, даже замкнутый человек. А на публике?! Клокотал и страх нагонял. Законы жанра! Артистизм! Сценический блеск! Понимаешь?

– Ань-ка-а… – просил в очередной раз проснувшийся Володька. – Спать идем!

– Погоди! – отмахивалась она. – И что, этот Гудэн, он с иллюзионными ящиками работал?

Алексей фыркал, откидывался к спинке стула, с негодованием поводил уже мутными очами:

– Он их придумывал! Причем абсолютно нестандартные ящики! Ведь у нас с какими работают: их секрет либо в двойном дне, либо в стенках. Как-нибудь подробней покажу, на трезвую башку… Одним словом: под дном ящика крепится зеркало под углом, вот так. – Показывал наклонной ладонью. – Пол отражает, дает иллюзию пустоты. Главное опять – что? Не забыться, не попереться вперед, не отразиться самому ногами или задницей. Такое бывало, я помню случаи…

– А если добавить грань вот с этой стороны?

– С какой?

Она доставала из кармана джинсов почтовый конверт, сложенный пополам, шариковую ручку, и рисовала:

– Вот здесь… так… Или так…

– Не понял!.. А при чем здесь вот это…

– А ты не смотри отсюда. Ты стоишь вот здесь. Так? Публика – тут. Тогда вот в этом сегменте возникает мертвая зона, которую можно использовать… Подожди, тут места мало… – переворачивала конверт с Аришиным письмом и азартно чертила с другой стороны.

– Ё-мое! – бормотал фокусник. – Вот мозги у девки!..

Они принимались обсуждать и спорить о каких-то деталях, Володька переходил на койку дяди Леши, засыпал, опять просыпался от всплеска их голосов:

– Да откуда ж это возьмется? Фантастику писатели пишут!

– Это не фантастика, дядь Леш. Это физика. Здесь тот же эффект, что в космической черной дыре: гравитационное притяжение настолько велико, что покинуть ее не могут даже объекты, которые движутся со скоростью света. Значит, и сам свет не в силах из этой дыры убежать!

– Анька!.. Утро уже!

– Да подожди ты!!! – кричали эти двое в один голос.

В этой летней плевой халтуре они постигали законы, приметы, словечки цирковой жизни. Спиной к манежу-кормильцу не садиться. Никогда не говорить слово «последний» – худшая примета. Не «последний раз» делаю трюк, а «еще раз». Семечки в цирке не грызут – программа прогорит. Да и слово «пожар» понимается только в том смысле, что прогораем. А еще есть чистокровно цирковые слова: мандраж и кураж, которые давно ушли в народ. Ну, мандраж – оно понятно. А вот кураж – это как? Если на репетиции никогда не пойдешь на трюк без лонжи, а в работе на публике тебя будто вверх подносит, а о страхе и осторожности просто не думаешь, и неуверенные, не накатанные еще трюки вдруг отрабатываешь с блеском; когда купаешься в лучах прожекторов – только сила и ловкость, только взгляды на тебе сотен глаз, – вот тогда и говорят в цирке: «отработал на кураже».

– А вот еще о кураже, – говорил Алексей. – Я что скажу – и это чистая правда, клянусь самым дорогим. Всю жизнь манеж для меня – как святой источник. Энергией питал, исцелял в самом буквальном смысле… Иной раз притащишься в цирк с температурой да после вчерашнего «отдыха»: там болит, здесь саднит, спина – как рассохшаяся доска, голова чугунная… Интересно, думаю, как я выползу, не говоря уж о работать… Доползаю до форганга: о-о… лучше, лучше… голова вроде проясняется… поясница прошла… Ну, а когда слышишь, как инспектор тебя объявляет, да выходишь под пушечку – тут уж и видишь себя как бы со стороны: статным, элегантным, загадочным – эх! Я уверен, что там, в манеже – особая какая-то сила. Объяснить не могу. Это уже точно из области фантастики. Но на собственной шкуре многажды испытал.

В один из таких вечеров дядя Леша сказал:

– Малыши, вот у вас вся цирковая жизнь впереди. А я на пенсию выхожу. Завершаю, так сказать, профессиональную карьеру. Что б вам у меня кофер не купить? Учтите, кофер дореволюционный, настоящее папье-маше. Я сам его тридцать пять лет тому купил у знаменитого коверного Гусакова Михал Григорьича. А тот божился, что ему кофер достался после смерти артиста императорских театров Мамонта Дальского.

– Дядь Леш, – усмехнулся Володька, – да нам его и поставить некуда. Мы ж без кола без двора.

Но Анна уже крутилась у кофра, ощупывала уголки-застежки и вцепилась в этот старый кофр, как только женщины умеют вцепиться в приглянувшуюся вещь. И правда: в цирковых мастерских кофры мастерили совсем неприглядные: фанеровка дерматиновая, снаружи грани подбиты алюминиевыми уголками – дешевка. Ценились кофры довоенные, немецкие, – фибровые, как солидные сундуки. Каждый уважающий себя цирковой номер владел таким кофром, а то и двумя-тремя. Они были предметом гордости, престижа. И стоили не меньше двухсот пятидесяти рублей.

Ознакомительная версия.