Я позвонил Гопстеру, и тот сказал, что не имеет ничего против готовки, но завтрак должен состоять из йогурта и люцерны, ничего больше.

— Джон, Лесбия же шлюха, — сказал он мне, — просто богатая шлюха. Наверняка и готовить-то не умеет.

Зато он категорически возражал против сцены, где Кадута трет ему спинку в ванной. Извращение какое-то, сказал Гопстер. Позвонить Кадуте я не успел — она позвонила сама.

— Джон, вы мне нужны здесь. Я хочу смотреть вам в глаза, когда скажу то, что должна сказать.

Я вызвал такси и подъехал в «Цицерон». Кадута усадила меня рядом на диван и взяла за руку. По новому сценарию у нее было пятеро остававшихся преимущественно за кадром, но конкретно сбрендивших на ее почве детей, и такой расклад Кадуту вполне устраивал. Потом она сказала:

— Джон, вы понимаете мое наваждение. Вы же не слепы.

Ну, отозвался я (к этому моменту я уже фактически сидел у нее на коленях), наверно, дело в детях, так ведь, Кадута?

— Именно так, Джон. Я ненавижу детей, всегда ненавидела. Ничего не могу с собой поделать, и это очень меня угнетает. Давайте совсем уберем их из сценария. Ну да вы сами знали. Второй момент, Джон... — проговорила она, когда я на цыпочках двигался к двери.

Второй момент касался трехсекундной сцены, где Лесбия хлопочет, расставляя цветы. Кадута полагала, что это неубедительно. Совершенно неубедительно, считала Кадута, чтобы эту шлюшку, неспособную палец о палец ударить, показывали хлопочащей, расставляющей цветы, в то время как рядом есть Кадута, которая прекрасно может сделать это сама. Вот если Кадута расставит цветы, это будет убедительно. По крайней мере, Кадуту это убедит. Я тут же позвонил Лесбии, которая безучастно согласилась махнуться. Как же, дождетесь от нее цветы расставить, держите карман шире. Только я, пятясь, миновал порог, зазвонил телефон — это была Среда, потребовавшая, чтобы я немедленно ехал к Лорну Гайленду для решающего обсуждения сценария. Я поехал к Лорну Гайленду. Тот встретил меня десятиминутным рукопожатием и анархичной часовой лекцией, из которой я сумел вычленить, по меньшей мере, дюжину довольно серьезных требований. Он требовал больше обнаженки, несколько снятых зумом эрекций в сценах и с Кадутой, и с Лесбией, увеличения доли ближних планов, введения нового женского персонажа (аристократка-искусствоведша, которая всем сердцем любит Лорна, однако на сюжет, если я правильно понял, не так чтобы влияет), существенного удлинения предсмертной речи, а также странной интерлюдии — возможно, во вступлении, до титров, — где Лорн летит на «конкорде» в Париж получать Орден почетного легиона за заслуги перед международной культурой. Если хотя бы одно из этих требований не будет удовлетворено, Лорн грозил, тыча в контракт, задействовать пункт о художественных разногласиях и за наш счет удалиться на неопределенное время на Палм-бич, «пока вы, мудачье, не разберетесь со всей этой хренотенью. Ты же культурный человек, Джон, ты должен меня понять». К семи часам вечера с превеликим трудом нам удалось достичь компромисса. Лорн откажется от всех своих требований, если я вырежу одну-единственную реплику из постпостельной сцены между Лесбией и Гопстером. Единственная реплика принадлежала Лесбии и состояла из единственного междометия: «Ух ты!..» Похоже, Лорн был доволен таким обменом — если не сказать был в восторге. Когда я, с трудом волоча ноги, спустился по лестнице, из-за стола с интеркомом поднялась мне навстречу Среда. На ней были корсетоподобные теннисные шорты и блузка с оборками, завязанная узлом над динамичной диафрагмой.

— Сэр, — произнесла она, — я хотела бы отблагодарить вас за то, что вы сделали для Лорна Гайленда. — Она встала передо мной на колени и провела большими ладонями по моим бедрам. — Могу я чем-нибудь помочь... здесь? — поинтересовалась она.

Спасибо, сказал я, но я и так в прекрасной форме, — и юркнул в дверь. По-моему, она мужик, не говоря уж о том, что только сексуальных осложнений мне сейчас не хватало, о чем дальше — больше.

В итоге на Банк-стрит я добрался в начале девятого. Потом я... ну, вечера у меня сейчас однообразны, и этот был не разнообразнее прочих.

Я открываю дверь своими ключами (да-да, своими), предварительно легонько ткнув звонок, только чтобы дать понять, мол, я дома. Треплю заходящегося в благодарной истерике Тень и целую его хозяйку в сухое чувствительное горлышко.

Я принимаю душ. Переодеваюсь. Выхожу на террасу с бокалом белого вина. Рассказываю Мартине, как прошел день.

— Ты шутишь, — говорит она, или: — Не могу поверить, — или: — Да брось ты, так не бывает.

Она поливает цветы и слушает меня вполуха. Терраса — ее гордость.

Она проводит для меня экскурсию, рассказывает, что как звать. Кое-какие цветы я знал и раньше — по рекламным слоганам, окошкам однорукого бандита, коробкам конфет. Но теперь у меня прибавилось уверенности. Эти пурпурные капризули, разевающие рты, как голодные рыбы, — их звать тюльпаны. На три стороны раскоряченные, оранжевые в крапинку — это тигровые лилии. Красные, с водоворотистым горлышком — конечно же, розы. Они еще бывают розовые или желтые. А домашний чепец с щупальцами на толстом стебле — это амариллис.

Если присмотреться поближе, в струе воды из ее шланга можно было различить все виды погоды. Дождь — это само собой разумеется, но также град, снег, радугу. Штормовую погоду. Коснувшись крана, она могла наполнить воздух солнцем или громом. Я всегда думал, что встреча с богами погоды очень дорого мне обойдется. Естественно, я потребовал бы сатисфакции. Но теперь она мой бог погоды, и я не жалуюсь. В ее лице я вижу... И в ее позе, в том, как она склонилась над цветочными ящиками. Я мог бы сказать: давай, помогу. «Ты мой принц». Вот. И я отхлебываю вина.

Пока Мартина готовит ужин, я стою в кухне, сложив тяжелые руки, и наблюдаю. Ее тонкие пальцы деловито порхают над плитой, ни одного лишнего движения. Мило, очень мило. Даже пятнышки пота на выступах синей футболки умиляют своей полукруглостью. Даже пот стремится к геометричности, к закономерности. Я осторожно прислушиваюсь к ее негромкому хмыканью — сосредоточенному, напряженному, утвердительному.

Мы ужинаем: омлет, салаты, белое мясо, белое вино. Я слежу за своим стаканом, слежу за своим весом, слежу за Мартиной Твен. Нож я держу, как карандаш. Жую неправильно и говорю с набитым ртом. Но меняться поздно. Она ест очень аккуратно и немного. С чего бы, интересно, такой скромный аппетит. Кофе? Кофе или какой-то адский восточный настой. Она моет посуду, а я вытираю.

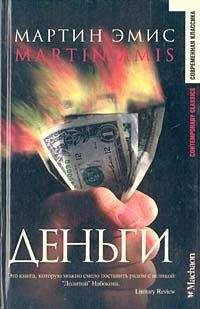

Потом музыка. Не хриплые баллады или нравоучительные фолк-песенки, которыми Селина иногда баловалась под вечер, — но джаз, опера, классика. Я читаю мою книжку — скажем, «Фрейда» или «Гитлера». Но не «Деньги». От «Денег» я паникую, особенно когда этот деятель распинается об итальянских кредитах и американских корпорациях, о первичном накоплении капитала. Не знаю почему, но паникую. Мы играем в шахматы. Я всегда выигрываю. Я сильный игрок, и шахматы — мое главное достижение. В юности я сшибал по пятерке за партию в хэмпстедских кафе и бэйсуотерских кабаках... Я допиваю вино. Она высыпает пепельницы и запирает дверь на террасу. Все очень цивилизованно. Все крайне цивилизованно. Потом нас ждет постель, о чем дальше — больше.

Но сначала я вывожу Тень на вечернюю прогулку. Я стою с совочком и пакетиком, а пес занят своим делом. Совочек и пакетик я беру по настоянию Мартины. Правда, никогда не использую. Один и тот же тип высовывается из окна первого этажа и кричит на нас, мол, развели тут дерьмо, понимаешь. Я не отвечаю. Только говорю:

— Молодчина, Тень. Ну давай, еще потужься.

Потом мы доходим до угла Восьмой авеню, где та распрямляется, обрамляя свою порцию нью-йоркской ночи, и Тень издает звук, полный страстного томления. Звук начинается с нервного свиста в носовых пазухах. А заканчивается хлюпающим полузадушенным взвизгом. Кто у него там остался — мать, сестры, братья? Я выкуриваю последнюю сигарету, и мы смотрим в сторону Двадцать третьей, где все и вся сорвалось с цепи и не требует имен, и слышен треск электромагнитного зноя.

— Он тянул? — обязательно спросит она у меня, когда мы вернемся.

Тень натягивает поводок, и я натягиваю в ответ, но сильнее, гораздо сильнее.

— Ты святой, — произнесла Мартина.

Я поставил поднос на кровать и задернул занавески. Последнее время я стал класть в чай немного сахара. В жизни каждый день требует пунктуальных поблажек, уюта и сладости. Вылезая из-под теплого одеяла, моя душа ищет в утреннем вареве призрак пряника. Потом, на улице (и ни в коем случае не раньше), я закрепляю ощущение огоньком сигареты.

Проехать по всей длине плосковерхой Восьмой авеню, мимо подземных переходов и табличек «закрыто», — это все равно что посмотреть инопланетный документальный фильм под названием «Земляшка». Картина довольно слабенькая, убого поставлена, грубо смонтирована, ни тебе формальных изысков, ни общей идеи, а неинтересному уделено ровно столько же внимания, сколько интересному. Приходится выбирать. Приходится все время выбирать.