Роман так увлек советника, что он его прихватил с собой, отправясь вечером в La Liberte, и продолжал читать, сидя под липой, покуда молодые люди отправились смотреть на ручного лисенка, которого Франсина держала на цепи в собачьей конуре. Советник рассудил, что на предстоящей неделе у него едва ли выдастся время для чтенья романа, и лучше с ним покончить сегодня же.

Он читал:

«Слева пред ним выступала из солнечной дымки картина пленительная: Сигуне, обнажающая себя более целомудренно, нежели прикрывает свою наготу Медицейская Венера. Она стоит растерянная, ослепленная безумием любви, потребовавшей от нее этой милости. У нее не осталось воли — лишь стыд, невинность и преданность. Красные розы неуместны для этого зрелища. Лишь высокоствольная белая лилия окаймляет лилейное тело, как символ чистоты. Немая секунда — вздох — и это все. Кощунство, но кощунство, внушенное невинностью и чистейшим самоотречением…»

Советник закрыл книгу и, откинувшись в кресле, словно для того, чтобы поглядеть в небо, закрыл глаза. Плыл под ветвями зеленый, золотой свет, медовый липовый дух, жужжали несчетные пчелы.

Да, прелесть, думал он. Прелесть что такое, и пусть его ярится почтенный профессор Менцель.[137] Тут была давняя его мечта о возвращении золотого века, о вечной прекрасной невинности. И пусть критики твердят, что ничего подобного не существует в природе. Какая разница? Новый вид цветка и всегда выводится в парниках фантазии.

До него долетали голоса Франсины и Андерса, но он не различал, о чем они говорили.

От конуры они прошли в огород за домом, нарвать салата, горошка и молодой морковки к ужину. Часть низкого огорода уже тонула в тени старых разлапистых берез, отграничивавших его от полей. Сквозь проем между стволов они видели, как две крестьянки брели доить коров в золотых лучах заката. На головах они несли высокие подойники и длинными-длинными синими тенями перечерчивали клеверное поле.

Франсина советовалась с Андерсом насчет лисенка.

Вот если его выпустить осенью, — говорила она, — сможет ли он сам себе довывать пропитание?

Я вы его выпустил на вашем месте, мадам Франсина, — отвечал Андерс, — да ведь он слишком привык к вашему курятнику и ночью найдет туда дорогу.

Ему представился одинокий голодный лис — призрак милого пушистого товарища их летних игр, студеной лунной ночью крадущийся к «Свободе».

Ну, так вы придете и снова его для меня поймаете, — сказала Франсина.

Но меня уж тут не будет, — ответил он, не подумавши.

Ах, — сказала она. — Какой же это высокий долг и в какие такие дальние страны призывает вас прочь от нас, господин Андерс?

Мне нужно уехать. Непременно нужно, — выговорил он наконец.

Франсина не стала спорить. Быть может, она достаточно знала, что такое необходимость — владычица людей и богов? Но только спустя мгновение она глянула на Андерса таким глубоким, таким проникающим взглядом, будто всю душу свою вложила в него.

— Но если вас тут не будет, — сказала она, — тут будет… — она немного подумала… — тут будет так холодно!

Андерс очень хорошо ее понимал. Огромная волна жалости подхватила его, несла к ее ногам. В самом деле — ей будет холодно, и сердце его рвалось между печалью о том, что она замерзнет, и печалью, что сам он тем временем так уж застынет, что не сможет ее овогреть.

— Так что же я буду делать? — спросила она.

Она тихо стояла перед ним. Правда, она была одета, и руки ее покойно лежали на складках платья, но в прочем во всем она совершенно воспроизводила ту позу Венеры Медицейской, о которой как раз читал сейчас советник. Глядя на нее, Андерс вспомнил, что раньше мысленно сравнивал ее с дитятей, ни за что не желавшим расстаться слюбимой куклой, и эта кукла был он сам. Теперь же он увидел в ней куклу, боявшуюся потерять свое дитя, дитя, которое будет с ней играть, одевать и раздевать ее, млея от восторга. Бедная, бедная кукла, сирая и ничья повсюду, кроме как в его руках.

— Господин Андерс, — проговорила она. — Тогда, сразу после Пасхи, когда мы так часто видались с вами в доме у советника и на прогулке в Рунгстед — Вы помните? — Вы уверяли меня, и не раз, что за счастье почтете оставаться здесь, другом моим — на всю жизнь.

Он молчал. Те дни после Пасхи — о них было больно думать, о них нельзя было говорить.

Неужто вы такой неверный друг? — сказала она.

Знаете, мадам Франсина, — сказал он. — А ведь я позавчера ночью видел вас во сне.

Она улыбнулась и приготовилась внимательно слушать.

— Мне снилось, — продолжал он, — что мы с вами вместе бредем по морскому берегу и дует сильный ветер. И вы говорите: «Так будет вечно». А я отвечаю, что это всего лишь сон. «Ах нет, не надо так думать, — сказали вы мне тогда. — Вот если я сниму мою новую шляпку и закину в море, поверите вы, что это не сон?» И вы развязываете ленты шляпки и кидаете ее в море, и волны уносят ее прочь. А я все думаю, что это сон. «Ах, ничего-то вы не понимаете, — сказали вы мне тогда, — но уж если я сниму свою шелковую шаль и закину ее подальше, тогда вы поверите, что это явь?» И вы сбрасываете с плеч свою шелковую шаль, и ветер подхватывает ее и уносит, а я все никак не могу поверить, что это не сон. «А если я отсеку себе левую руку, — говорите вы, — тогда вы поверите?» В кармане юбки у вас были ножницы. Вы подняли левую руку, подняли, как белую розу, и срезали ее ножницами, и тут… — он умолк, очень бледный, — …и тут я проснулся, — сказал он.

Она стояла все так же недвижно. Истово веря в сны, она живо воовражала, как бредет с ним вдоль берега, покуда он рассказывал. Но сейчас она собрала все свое оружие, все силы, зная, что, если она его потеряет, — она погибла. Разумеется, она бы отсекла ради него левую руку, если б он пожелал, но куда лучше было этой руке лежать у него под головою, и чтобы правая его обнимала. Свое омытое закатом тело она ощущала легким и сильным, как молодая березка, стан — гибким, как ветвь, а груди двумя гладкими круглыми яйцами покоились в душистом гнездышке платья. Горящий взгляд ее так глубоко утонул в его взгляде, а он так ушел взглядом в ее глаза, что мощный рычаг вы понадобился, чтобы их разъять.

Она чуть приподняла ту, нижнюю Венерину руку и протянула к нему — медленно, как тяжесть. Он протянул свою руку и коснулся ее пальцев. То был в точности жест Микеланжелова Творца, божественной властью животворящий юного Адама. Такие вот копии высоких образцов классических были явлены в тот вечер на огороде «Свободы».

Они услышали, как советник завозился в кресле и отложил книгу, устремляя взор к липе. Медленно, не сказавши ни слова, Франсина побернулась и пошла к нему по террасе, и Андерс поплелся за нею, неся в корзине салат и горошек.

Советник сидел, заложив книгу пальцем на недочитанной странице.

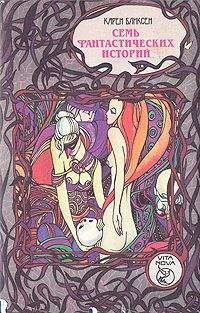

— Ах, друг мой, — воскликнул он, завидя Франсину. — Должен признаться, я тут протащил одного литературного санкюлота в сей приют мирных муз. В Германии юный автор уж засажен за решетку. Все как положено. Наказывай плоть, и да воспарит свободный дух. С тех пор как университетские профессора конфисковали сочинителя, мы вправе наслаждаться его творением. Я несколько легкомысленно изъясняюсь, мои милые, — продолжал он, — но в столь дивный вечер моралист явил бы жалкое зрелище. В сущности, заинтересовала меня лишь одна забавная деталь, пустяк, собственно. Мне показалось, что, живописуя место свидания неразумных влюбленных, Гуцков в точности воспроизвел ваш милый храм дружбы, вот ту самую буковую рощу «Свободы».

С этими словами он поднялся и отправился пить чай рука об руку с невестой, оставя раскрытую книгу на кресле под липой.

В день накануне свадьбы советник не ездил к невесте. Таков в Дании обычай. Невесте дается этот день, чтобы спокойно поразмыслить о прошлом и будущем, и встречается она с женихом только уже в церкви.

К тому же у советника была бездна дел, надо было привести в порядок кой-какие бумаги, отдать распоряжения подчиненным, дабы не омрачить самое начало медового месяца столь прозаическими материями. Но он послал к Франсине юного писаря с огромным букетом роз. Был дивный летний день.

Вечером после заката Андерс взял ружье и отправился пострелять уток. Советник, словно сожигаемый греховным мечтанием юный жених, тоже не мог усидеть в комнатах и пустился в дальнюю прогулку. Он пошел полями в сторону «Свободы», чтобы невидимо для света побыть вблизи своей суженой.

Летнее ночное небо было чудно светло и невинно лазорево, как лепесток варвинка. Большие серебряные облака клубились над горизонтом, и деревья к ним тянулись темными строгими кронами. Высокие, темные травы зелено сияли, как драгоценности. Все краски дня, не померкнув, изменились, будто обнаружив новую свою ипостась, будто весь мир цвета перешел из мажора в минор. Тишина и немота ночи были полны значения и трепета, и казалось, вот-вот вселенная выдаст свое тайное тайных.