– Ты уже рассказывал эту историю, – перебил его Маркус, – но там вроде была тележка.

– Я взял у них бумагу с точными датами жизни и смерти, чтобы заказать табличку у каменщика, – продолжал клошар, не потрудившись ответить. – Сержант сказал мне, что Лука скрывался под видом пациента потому, что за ним охотились кредиторы. Где же еще спрятаться, как не в доме родной матери! Было начало мая, и миндальное дерево стояло в бело-розовой пене. По дороге я несколько раз прочел бумагу, чувствуя, что в ней что-то не так, и наконец понял, что покойник родился в пятьдесят девятом, в октябре, ровно через полгода после того дня, как моя девушка мне отказала. Он не мог быть сыном заезжего грека по имени Диакопи, тот вынырнул бог весть откуда поздней осенью, а парень был зачат в феврале.

– Можно я буду записывать? – Маркус снова взял ручку и подвинул блокнот поближе.

– Делай что хочешь. Когда за два месяца до своей смерти Бри показал мне ту фотографию, я даже представить не мог, что смотрю на крестины в моей семье. Да не гляди на меня так, видел я эту открытку. Только тогда я ничего не понял, потому что Лука был еще жив, и я считал его поганым сыном поганого грека, уехавшим куда-то в пампасы. Он ведь был на все побережье известен как горе луковое, как мученье бедняги Стефании. Я живу с этой мыслью шесть лет: у меня был сын, которого я мог видеть и обнять, но мы разминулись, он вырос безотцовщиной и кончил свои дни в соленой воде.

– Не мое это дело, – хмыкнул Маркус, – но то, что капитан не был сыном грека, еще не делает его вашим.

– Брось, ты не знаешь моей Стефании. – Старик вытер губы рукавом. – Она была девицей, когда мы встретились в южном флигеле на краю поместья, девицей в двадцать шесть лет, когда груди ее уже стали увядать. Там до сих пор сохранилась стена, где я нацарапал «6 раз за ночь», а она смеялась и смотрела на меня, как собака на цыгана. Ей бы и в голову не пришло завести себе другого. А замуж она вышла, чтобы прикрыть свой грех, уж не знаю, откуда ее родители выписали дурака-киприота. Стефании повезло, что она упала со своей кобылы и разбила свою глупую голову. Я сам бы убил ее вот этими руками, будь она жива.

Старик разгневался, он сипел и издавал запах свирепого зверя. Маркус сделал знак самоанцу, тот кивнул и отправился в погреб за новой бутылкой.

– Как она посмела скрыть от меня моего мальчишку! Я брал бы его на рыбалку, по воскресеньям мы ходили бы в портовый бар, где собираются любители поиграть в шашки, он бы слонялся по залу, клянчил мороженое, крутил бы ручку старинной кассы, как делают все пацаны, весной мы поднимались бы вместе в холмы, где перезрелые апельсины падают прямо под ноги. В девять лет я подарил бы ему фигурку святого Рокко, а на шестнадцатилетие подарил бы люпару для охоты на волков.

– Может, еще ветчины? – Маркус постучал пальцем по пустой тарелке, но старик его не услышал. Глаза у него стали желтыми, будто переспелый крыжовник, пегие брови заломились домиком.

– Потом до меня дошло, что у моего сына тоже мог быть сын. Скандал-то в доме Диакопи случился из-за распухшего служанкиного пуза. Только вот почему о ребенке никто ничего не слышал? После похорон Луки я долго не мог найти себе места, слонялся вокруг церкви и в конце концов решился и зашел к приходскому священнику. Я спросил его прямо, как мужчина мужчину: было ли такое дело, что он присутствовал на крестинах в «Бриатико»?

– И что он ответил?

– Что его там не было. Крестины были православные! Падре только что получил приход, почти никого в округе не знал и был удивлен, когда его позвали в поместье и попросили быть свидетелем. Разумеется, он отказался. Ясно, что они делали все тайно и не хотели лишнего шума, но позвать падре на крестины внебрачного младенца – такое только Стефания могла придумать.

– Значит, у вас есть внук? – Маркус почувствовал знакомую щекотку в пальцах и принялся растирать правую руку левой. – И как его зовут?

– Церковных записей не осталось, ведь крестины состоялись в домашней часовне. Где же мне искать теперь этого греческого попа? И где искать англичанку? Одни говорят, она поссорилась со Стефанией и увезла младенца за океан, другие – что Лука и англичанка сошлись и долго жили в Картахене, пока он не надумал вернуться домой. В деревне много чего болтают, но верить никому нельзя.

– Что же теперь? – Маркус сам отвинтил пробку у принесенной бутылки.

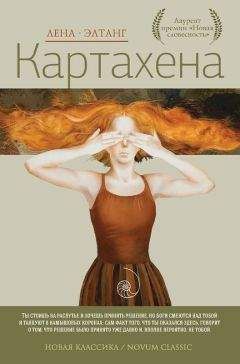

– А теперь я устал, – сказал Пеникелла неожиданно спокойно. – Я мертв, будто бесплодный склон Везувия, на котором вызревает только виноград, поэтому я и пью это вино, в нем полно адского пламени. Когда ты купишь мне ведро краски, которое проспорил, я напишу на борту название лодки: красным по белому, ровными такими буквами. А потом я отправлюсь в Картахену и встречусь там со своим внуком. Я узнаю его по ямочке на подбородке, такая была у моего отца – будто карандашиком ткнули.

– А если это вовсе не Картахена? Они же могли сто раз переехать.

– Начнем с нее, а там посмотрим. Моя жизнь в этом порту не приносит мне радости. А Картахена, в отличие от всего остального, имеет смысл.

– Когда вы собираетесь отчалить? – В голове у Маркуса шумело. Старик сидел, подперев подбородок руками, и казался намного моложе, чем в то утро, когда Маркус встретил его впервые. Как будто время пошло для него вспять с той минуты, как он отхлебнул вина, пахнущего пеплом и дикими травами. Его речь становилась все более невнятной, некоторых слов Маркус даже не смог разобрать.

– Осталось подождать совсем немного, и мы отправимся в путешествие. Приходи, я покажу тебе новую раму для доджера и солнечную батарею. Сто тридцать ватт! Не хватает только мотора, его еще поставить надо. Красавец! На него ушло сто сорок оливковых стволов, стройных и корявых, всяких разных, и одно миндальное дерево.

– Дерево? – переспросил Маркус, но ответить было уже некому: старик поставил стакан на столешницу, уронил голову на руки и заснул.

Кровь, стекающая по рубашке Аверичи, не пробудила во мне отвращения, она была какой-то театральной, особенно в синем свете солнечной лампы. Не было никаких сомнений в том, что вкусом она напоминает вишневый сироп.

Будь у меня время, можно было бы постоять там подольше: тишина была свежа, луна полна, а убитый казался молодым и красивым (смерть его любила, как некоторых любит кинокамера). Беседку освещала только солнечная лампа в виде шахматной ладьи, с трудом набирающая электричество в парковой чащобе. На эту лампу и приплелся тот парень, выпорхнул из темноты. Будто жужелица на уличный фонарь.

Моя комната в интернате выходила прямо на такой фонарь, куцые занавески не спасали, и спать было противно, фонарь торчал напротив моей кровати (будто лампа на допросе). Зато можно было сесть на подоконник и смотреть на живность, вьющуюся вокруг него: цикады, поденки, бражники и даже, однажды, муравьиный лев.

Убийство было задумано безупречно, я и теперь так думаю, хотя мои планы были нарушены и все пошло не так с самого начала. Мне казалось, что записка Бранки, найденная у мертвеца, может стать уликой против капитана, ведь в ней говорилось, что в беседке у них свидание. Это было глупо, но в тот вечер моя способность мыслить была утеряна, будто мне в лицо неожиданно ледяной водой плеснули (угли моего гнева зашипели и подернулись сизой пеленой).

Кто мог знать, что Ли Сопра проторчал всю ночь на репетиции и вырастил себе алиби размером с капустный кочан. В этой богадельне все смотрят сквозь меня: мое тело прозрачно, словно крыло стеклянницы, мой голос тише травы. Поэтому на веселые посиделки с «Пигмалионом» меня даже намеком не позвали.

Теперь-то мне ясно, что затея была обречена. По плану мне нужно было выстрелить, бежать из парка стремглав, пробраться в комнату капитана и засунуть оружие в такое место, где полиция найдет его быстро и без хлопот. Поначалу все шло как нельзя лучше, а потом покатилось к чертям собачьим. На месте моего преступления собралось столько народу, что хоть в пятнашки играй. Выстрелил кто-то другой. Марку забрал кто-то третий. А мне оставалось только счищать кровь с ботинка пучком травы.

Как бы там ни было, но увидеть Аверичи мертвым было делом желанным и усладительным. Что касается мальчишки, вылетевшего из темноты, будто обезумевший бражник, то найти его оказалось непросто. Хотя в деревне не так уж много высоких и наголо бритых парней. Он как сквозь землю провалился, этот грабитель мертвецов. А спрашивать у людей было бы неразумно. В отличие от здешней обслуги, деревенские меня хорошо замечают.

Ладно, мне повезло, и записку не нашли. Как и мою беретту, подброшенную в карман капитанского верблюжьего пальто, пахнущего шариками от моли. На мой анонимный звонок в полицию (нет, на два звонка!) никто не обратил внимания. Карабинеры сказали мне, что пора уже успокоиться и не морочить полиции голову. Что, черт подери, они имели в виду?