Различие между восточным и западным подходами к проблеме первенства лучше всего видно на истории Иерусалимской Церкви. Упомянутая под своим римским именем Элии Никейским собором (правило 7), она оставалась в орбите влияния Антиохии, пока не обрела, пользуясь известностью как центр паломничества, после 451 г. в результате хитроумных интриг иерусалимского епископа Ювеналия (431-458) статус отдельного патриархата, включающего три области Палестины. Однако ее апостольское и даже Божественное происхождение никогда не шло в ход ради обоснования более высокого места в порядке патриархатов, чем пятое.

Поэтому когда император Юстиниан предпринял грандиозную попытку воссоздать всемирный характер империи путем отвоевания Запада, византийское видение Вселенской Церкви состояло в пентархии патриархов — Рима, Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима, объединенных верою, равных в правах, но строго связанных порядком приоритета, запечатленного имперским законодательством. Монофизитский раскол, исламское завоевание и возвышение папства на Западе вскоре упразднили пентархию как конкретную историческую реальность, но она выживет как идеал византийского видения христианской вселенной.

3. «Великая церковь» Константинополя

С упадком древнего Рима и внутренними раздорами в остальных восточных патриархатах Константинопольская Церковь стала в VI-XI вв. самым богатым и влиятельным центром христианского мира. В качестве символа и выражения этого всеобщего авторитета Юстиниан выстроил церковь, которая и сегодня считается подлинным шедевром византийской архитектуры — храм Святой Премудрости, «Айя-София». Законченный поразительно быстро — за четыре с половиной года (532-537), — он стал сердцем христианской Византии. Термин «Великая церковь», первоначально относившийся к храму, стал обозначать и патриархат, кафедральным собором которого Св. Софии предстояло пребывать в течение девяти столетий. В самом общем и наглядном виде он представляет собой громадный прямоугольный зал, покрытый огромным куполом. Льющийся отовсюду свет, мраморные стены и золотые мозаики часто воспринимались как образ космоса, на который спустилось само небо. Ошеломляющее впечатление, производимое этим строением на греков, равно как и на иностранцев, зафиксировано во многих текстах того времени.

При Иоанне Постнике (582-595) столичный архиепископ усваивает титул «вселенского патриарха». Папа Григорий Великий воспринял это наименование как вызов папскому первенству, но на самом деле оно подразумевало не притязание на всеобщую юрисдикцию, а неизменное и, по сути, политическое положение в οικουμένη, т. е.

в orbis christianorum [христианском мире], в идеале возглавляемом императором. Вместе с последним патриарх отвечал за благополучие общества, временами замещая императора в качестве регента. Так было, например, в случае патриарха Сергия (610-638) при императоре Ираклии (610-641) и патриарха Николая Мистика (901-907,911-925) в период детства императора Константина VII. Соответствующие права и обязанности этой диархии императора и патриарха описаны во введении в свод законов IX века, известном как «Эпанагога».

Избрание патриарха определялось церковными канонами и имперскими законами. Юстиниан (новелла 174, издана в 565 г.) требовал, чтобы в избрании участвовала избирательная коллегия клириков и «именитых граждан» — нечто вроде коллегии кардиналов в Риме; однако миряне, за исключением императора, были вскоре отстранены от этого процесса. Согласно Константину Багрянородному[4], митрополиты синода избирали трех кандидатов с тем, чтобы император мог выбрать одного из них, оставляя в то же время за собой право иного выбора. Эта открыто признаваемая роль императора в избрании патриарха — формально противоречившая каноническим предписаниям против избрания клириков гражданскими властями — становится понятнее в свете политических функций «вселенского» патриарха в самом государстве.

После интронизации в Св. Софии патриарх управлял церковью вместе с «постоянным синодом», состоящим из митрополитов и большого штата чиновников. В его юрисдикцию входили гражданские епархии Асии, Понта и Фракии, которые в VII столетии состояли из 424 епископских кафедр в Азии и Европе[5]. В VIII в. к патриархату были присоединены, за счет Римской Церкви, епархия Иллирика и южная Италия. Кроме того, сюда нужно добавить подчиненные патриархату многочисленные миссионерские епархии Кавказа, Крыма и славянских земель. Впечатляющее новое расширение патриархата произошло при обращении Руси (988 г.).

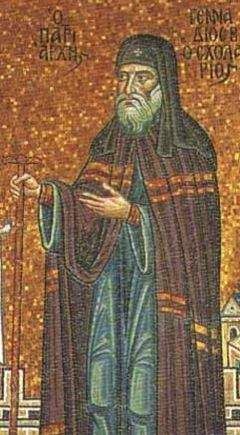

Выбираемые в ранний период большей частью из белого духовенства Константинополя, а после XIII в. в основном из монашества, причем иногда возвышаемые прямо из положения мирян, патриархи за редким исключением были образованными людьми и порой подлинными святыми. Список Константинопольских патриархов включает такие имена, как Григорий Назианзин (379-381), Иоанн Златоуст (398-404), Тарасий (784-806), Никифор (806-815), Фотий (858-867, 877-886), Арсений Авториан (1255-1259, 12611265), Филофей Коккин (1354-1355, 1364-1376). С другой стороны, частые политические бури двора и нескончаемые христологические споры с необходимостью вовлекали в свою орбиту патриархов. Некоторые из них, как Несторий (428-431), вошли в историю с репутацией ересиархов. Другие, особенно во время царствования Ираклия и Констанция II, следуя тогдашнему имперскому политическому курсу, поддержали монофелитство. Это произошло с Сергием (610-638), Пирром (638-641), Павлом (641-653) и Петром (654-666). Они были осуждены как еретики Шестым Вселенским собором (680 г.).

Римские папы никогда формально не признавали за Константинопольскими епископами титул «вселенский патриарх» и порой добивались от Константинополя словесного признания собственной «Петровой» интерпретации римского первенства. Тем не менее им не оставалось ничего иного, как признавать реальное влияние имперской церкви, особенно во время посещения Константинополя. Один из них, папа Мартин I (649-655), был даже осужден и низложен в Константинополе церковным судом под председательством монофелита патриарха Петра.

Итак, Константинопольский престол, с его «равными преимуществами» с «Ветхим Римом», играл важную роль в истории, но, несомненно, никогда не притязал на харизму вероучительной непогрешимости.

4. Арабское завоевание и иконоборчество

Когда в VII веке исламская буря обрушилась на древние христианские византийские области Палестины, Сирии, Египта и Северной Африки, докатившись до самых врат Константинополя, большинство христиан в этих землях уже порвало связи с имперской Православной Церковью. Египет с середины V в. был почти полностью монофизитским; то же надо сказать об армянских регионах на востоке Малой Азии и по крайней мере о половине населения Сирии. Усилия Юстиниана и позже догматические компромиссы Ираклия и его монофелитских преемников не привели к религиозному объединению империи. Более того, раскол, начавшийся спором между грекоязычными богословами о правильном определении личности Иисуса Христа, развернулся в культурный, этнический и политический антагонизм. На Ближнем Востоке халкидонское православие было к тому времени представлено почти исключительно греками, лояльными к империи, тогда как общины коренных жителей — коптов, сирийцев и армян — отказывались принимать веру Халкидонского собора и возмущались грубыми попытками императорской власти изгнать их вождей и силой навязать религиозное согласие.

Монофизитский раскол, за которым последовало арабское вторжение, чей успех отчасти был обязан раздорам меж христианами, оставил Константинопольского патриарха одного быть главным представителем восточного христианства в границах империи. Конечно, в Александрии, Антиохии и особенно в Иерусалиме оставалось небольшое число православных (или «мельхитов», т. е. «роялистов»), возглавляемых своими патриархатами, но они имели мало влияния во Вселенской Церкви. В течение долгих веков исламской оккупации для них главной проблемой было выживание, и решалась она преимущественно поиском и получением культурной, моральной и материальной помощи из Константинополя.

Уменьшенная до размеров восточной Малой Азии, южных Балкан и южной Италии, Византийская империя нашла силы для успешного противостояния исламу. Но во время этой борьбы, в период между 726 и 843 гг., византийские христиане пережили тяжелый кризис, во многом сформировавший облик средневекового византийского христианства — кризис иконоборчества, окончившийся торжеством православного иконопочитания.

Догматическую, философскую и богословскую почву византийского иконоборчества невозможно свести к простой схеме. Отвращение к употреблению образов и преклонению перед ними в богослужении восходит к запрету любого изображения Бога в Ветхом Завете. Иконоборчество находилось в согласии и со своего рода платоническим спиритуализмом, популярным среди христиан-греков, чем объясняется существование враждебного образам течения в раннем христианстве. Однако несомненно, что иконоборческое движение VIII века началось по инициативе императоров и имело политический смысл в рамках борьбы империи против ислама. В самом деле, убеждение в абсолютной трансцендентности и невидимости Бога и резкая полемика против христианского «идолопоклонства» составляли существенную часть мусульманской антивизантийской пропаганды. Императоры Лев III (717-741) и Константин V (741-775), покровители иконоборчества, решили «очистить» христианскую Церковь от «идолопоклонства», чтобы успешнее бороться с исламской идеологией.