Уменьшенная до размеров восточной Малой Азии, южных Балкан и южной Италии, Византийская империя нашла силы для успешного противостояния исламу. Но во время этой борьбы, в период между 726 и 843 гг., византийские христиане пережили тяжелый кризис, во многом сформировавший облик средневекового византийского христианства — кризис иконоборчества, окончившийся торжеством православного иконопочитания.

Догматическую, философскую и богословскую почву византийского иконоборчества невозможно свести к простой схеме. Отвращение к употреблению образов и преклонению перед ними в богослужении восходит к запрету любого изображения Бога в Ветхом Завете. Иконоборчество находилось в согласии и со своего рода платоническим спиритуализмом, популярным среди христиан-греков, чем объясняется существование враждебного образам течения в раннем христианстве. Однако несомненно, что иконоборческое движение VIII века началось по инициативе императоров и имело политический смысл в рамках борьбы империи против ислама. В самом деле, убеждение в абсолютной трансцендентности и невидимости Бога и резкая полемика против христианского «идолопоклонства» составляли существенную часть мусульманской антивизантийской пропаганды. Императоры Лев III (717-741) и Константин V (741-775), покровители иконоборчества, решили «очистить» христианскую Церковь от «идолопоклонства», чтобы успешнее бороться с исламской идеологией.

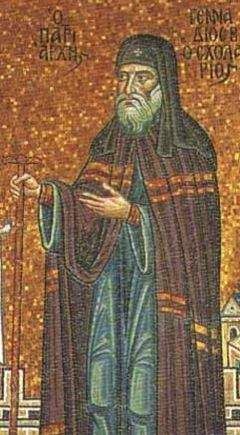

Как только по распоряжению Льва III (начиная с 726 г.) иконы Христа, Богородицы и святых начали удалять из публичных мест и церквей, патриарх Герман (715-730) и папа Григорий II (715-731) встали на защиту почитания икон, а живший в завоеванной мусульманами области богослов Иоанн Дамаскин написал трактаты, направленные против иконоборчества. Аргументация защитников иконопочитания заключалась в том, что хотя Бог невидим по природе, Его можно и нужно изображать в Его человеческом естестве — как Иисуса Христа. С точки зрения православных, иконоборчество было равносильно отрицанию Боговоплощения. Иконоборческий собор, созванный императором Константином V в 754 г., ответил на это, что изображение Христа в Его человеческой природе означает или отрицание Его Божества, которое неотделимо от Его человечества, или несторианское рассечение Его единого Лица на два существа. Споры продолжались — главным образом на этих христологических основаниях — более столетия. Иконоборческие гонения были жестокими, и православные числят много мучеников той поры. Кроме Иоанна Дамаскина, почитание икон защищали два крупных византийских богослова — Феодор Студит (759-826) и патриарх Никифор (806-815). Народная поддержка иконопочитания направлялась влиятельными и многочисленными монашескими общинами, которые мужественно встретили гнев императора. Наконец, в 787 г. императрица Ирина собрала Седьмой Вселенский собор (известный также как Второй Никейский), который осудил иконоборчество и подтвердил почитание (προσκύνησις) икон, четко отличая его от поклонения (λατρ€ΐα), которое подобает одному Богу. После вторичного подъема иконоборчества последовало окончательное «Торжество Православия» в 843 г.

Последствия этого кризиса носили как богословский, так и культурный характер. На православном Востоке образы были навсегда признаны главными средствами богообщения, так что искусство, богословие и духовность оказались неразрывно связаны друг с другом. В то же время борьба за иконы укрепила авторитет монашества, получившего большее, чем в предшествующие столетия, признание в качестве действенного противовеса в византийском обществе произволу императорской власти. Но в то же время иконоборческий кризис способствовал отчуждению между восточной и западной половинами христианского мира. Поглощенные борьбой с исламом, императоры-иконоборцы небрегли своей властью и влиянием в Италии. Более того, в отместку за противодействие пап их религиозной политике они передали Иллирик, Сицилию и южную Италию из папской юрисдикции в константинопольскую. Униженный и брошенный своими традиционными покровителями, в страхе перед лангобардским вторжением, папа Стефан II встретил короля франков Пепина Короткого в Понтионе (754 г.), признал его покровительство и добился его помощи в создании папского государства в Италии, составленного из прежних византийских территорий.

5. Миссионерство: обращение славян

Утрата ближневосточных земель под натиском арабов и постепенное отчуждение между Западом и Востоком могли превратить Константинопольский патриархат в центр этнически и культурно ограниченной греческой церкви. Однако сразу же после окончания иконоборчества Византийская Церковь предприняла впечатляющий миссионерский поход в Восточную Европу.

В 860-861 гг. два брата из Фессалоник, Константин и Мефодий, успешно проповедовали христианство крымским хазарам. В 863 г., в ответ на просьбу моравского князя Ростислава прислать миссионеров из Византии они были посланы к славянам в центральную Европу. Моравская миссия двух братьев началась с полного и буквального перевода Писания и богослужения на язык славян. В ходе миссии братья создали новый алфавит и терминологию, пригодную для христианского употребления. Более того, ссылаясь на чудо Пятидесятницы (Деяния 3), когда апостолы получили дар говорения на многих языках, они обосновали необходимость перевода основных христианских текстов на родной язык каждого народа. Эта стратегия братьев натолкнулась на яростное сопротивление проповедовавших там же франкских миссионеров, с которыми братья вступили в спор в Моравии, а затем в Венеции, обвиняя их в «трехъязычной ереси» (т. е. в убеждении, что христианское богослужение может совершаться только на еврейском, греческом и латыни). В предисловии к Евангелию от Иоанна, переведенному славянским стихом, Константин (более известный под своим монашеским именем Кирилл), защищая право славян слышать Слово на своем языке, перефразирует ап. Павла (1 Кор. 14:19): «Я бы лучше сказал пять слов, которые понятны всем братьям, нежели десять тысяч непонятных»[6]. В конце концов византийские миссионеры под давлением немецкого духовенства вынуждены были оставить Моравию. Тем не менее, прибыв в Рим, они заручились официальной поддержкой пап Адриана II (867-872) и Иоанна VIII (872882). По смерти в Риме Константина-Кирилла папа Адриан рукоположил Мефодия во епископа Сирмийского и возложил на него миссию у славян. Однако папский авторитет оказался недостаточным для обеспечения успеха миссии. Немецкие епископы, осудив Мефодия, заключили его в тюрьму, и Моравия вошла в сферу влияния латинского христианства. В итоге вся средневековая западная церковь усвоила принцип, согласно которому богослужение должно совершаться только на латыни, что резко отличалось от византийского миссионерства, основанного на переводах и употреблении национальных языков. Моравские ученики Константина-Кирилла и Мефодия нашли убежище в Болгарии, особенно в македонском центре Охрид (св. Климент, св. Наум), где славянское христианство успешно развивалось по византийскому образцу.

Обращение Болгарии практически совпало по времени с моравской миссией. Как в Моравии и многих других частях Европы, обращение, почву которого готовили миссионеры и дипломаты из Византии, совершалось через правителей страны. Так в 865 г. хан Борис Болгарский стал христианином, причем крестным отцом его был император Михаил III. После попытки присоединения к юрисдикции Рима (866-869) Борис окончательно ввел свою страну в византийскую религиозную орбиту. Его сын и наследник Симеон (893-927) и затем западно-болгарский царь Самуил (976-1014) превратили свои столицы — соответственно Преслав и Охрид — в крупные религиозные центры, где славяне успешно усваивали богослужение, богословие и религиозную культуру Византии. Поскольку же византийские каноны в принципе допускали множественность церковных центров, болгарские цари учредили в своих столицах независимые патриархаты. Но так как они стали претендовать и на императорский титул, Византия, восстановив свою былую военную мощь, особенно при императоре Василии II (976-1025), временно упразднила независимость Болгарии. При этом, однако, она не упразднила полностью принципы и практику отправления богослужения на славянском языке.

В тот же период совершалась и византийская миссия в русском народе. В послании восточным патриархам 867 г. патриарх Фотий объявил, что русские обратились в христианство и приняли епископа из Константинополя. Это первое обращение ограничивалось небольшой группой соседних с Византией городов Крыма. Более значительным событием было обращение могущественной киевской княгини Ольги (957 г.), принявшей имя Елены в честь царствующей византийской императрицы и, наконец, «крещение Руси» в 988-989 гг. при князе Владимире, который принял имя Василия и даже женился на сестре императора Василия II, Анне. При Владимире византийское Православие стало государственной религией русских княжеств с их главными центрами в Киеве и Новгороде.