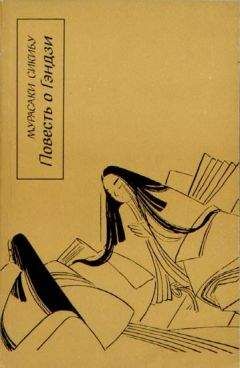

К вечеру пошел дождь, под деревьями уныло стонал ветер, а Ооикими все предавалась размышлениям о прошедшем и о грядущем. Она полулежала, облокотившись на скамеечку-подлокотник, и облик ее был исполнен удивительного благородства. На белое платье падали волосы, блестящие и гладкие, хотя их давно уже не касался гребень. За время болезни Ооикими побледнела и осунулась, но от этого черты ее стали еще изящнее. Задумчивый взгляд и прекрасный лоб наверняка заслужили бы одобрение самого строгого ценителя.

Неистовый вой ветра разбудил Нака-но кими, и она встала. Верхнее платье цвета «керрия» и нижнее бледно-розовых тонов, прекрасно сочетаясь друг с другом, сообщали особую прелесть ее свежему личику. Казалось, печальные мысли никогда не омрачали ее чела.

— Я видела во сне отца, — сказала она. — Словно заглянул он сюда, и лицо такое озабоченное…

Сердце Ооикими тоскливо сжалось.

— А ведь я все это время только и мечтала о том, как бы увидеть его во сне, — вздохнула она. — Но, увы, ко мне он не пришел ни разу.

Сестры заплакали. «Может быть, именно потому он и посетил нас, что я вспоминаю его денно и нощно? — думала старшая. — О, как хотелось бы мне попасть туда, где обитает его душа! Но, наверное, наши заблуждения слишком велики…»

Так, будущее беспокоило ее не меньше, чем настоящее.

Когда б удалось ей достать чудесные заморские курения, о которых рассказывали ей дамы…[10]

Когда стемнело, принесли письмо от принца Хёбукё. Возможно, оно рассеет их мрачные мысли? Однако Нака-но кими не спешила его разворачивать.

— Ты должна ответить принцу, — сказала Ооикими, — ответить ласково, ни в чем не упрекая. Меня очень тревожит твое будущее. Мне не прожить долго, я знаю. Боюсь, как бы ты не оказалась во власти другого, еще менее достойного тебя человека. Пока принц хотя бы помнит о тебе, вряд ли кто-то посмеет оскорбить тебя своими притязаниями, поэтому, как ни жестоко его поведение, тебе следует во всем полагаться на него.

— Но неужели ты собираешься оставить меня одну в этом мире? — И Нака-но кими закрыла лицо рукавом.

— Я была уверена, что сразу же последую за отцом, но каждая жизнь имеет свои пределы, и вот до сих пор… Увы, никто не знает, «что с нами завтра случится…» (432). И все же мне печально расставаться с миром. Но разве ты не догадываешься, ради кого я задержалась здесь?

Попросив дам подвинуть к ней светильник, Ооикими прочла письмо принца, как обычно полное нежных уверений.

«Перед взором моим

Все тот же приют облаков.

Так отчего же

Я грущу и тоскую сегодня,

Глядя на этот дождь?»

Песня лишь увеличила досаду Ооикими, ибо показалась ей слишком заурядной. Многие сетовали и сетуют на то, что их рукава не бывали «такими мокрыми прежде» (83). Похоже было, что принц писал лишь по обязанности. И тем не менее он был так хорош собой, так пленителен в своем стремлении снискать любовь окружающих… Мудрено ли, что Нака-но кими с каждым днем все больше тосковала и печалилась? Вспоминая его пылкие клятвы, она старалась верить, что он никогда не оставит ее.

Гонец заявил, что должен вернуться сегодня же, и дамы торопили младшую госпожу с ответом, поэтому она написала всего несколько слов:

«Падает град

На крышу хижины горной,

И ночью и днем

Смотрю на унылое небо,

Но просвета в тучах все нет…»

А было это в последние дни Десятой луны. За эту луну принцу ни разу не удалось выбраться в Удзи, и сердце его не знало покоя. Каждый день он думал: «Сегодня ночью наконец…», но, увы, «сквозь тростник челнок пробирается с великим трудом…» (433).

В том году празднество Госэти устраивалось ранее обыкновенного, и во Дворце царило предпраздничное оживление. Принц совершенно не имел досуга, и как ни тяжело было у него на сердце… Между тем обитательницы горного жилища потеряли всякую надежду.

Разумеется, принц не упускал случая оказать благосклонность той или иной особе, но сердце его по-прежнему принадлежало Нака-но кими. Государыня снова и снова заводила с ним разговор о дочери Левого министра.

— Прежде всего вам следует упрочить свое положение посредством подходящего брачного союза, — говорила она. — А потом вы сможете взять к себе в дом любую приглянувшуюся вам особу, и никто не посмеет вас осудить.

— Подождите еще немного, мне надо подумать, — отговаривался принц, не желая огорчать Нака-но кими. Но, не умея проникнуть в его тайные мысли, она с каждым днем становилась все печальнее.

«Я не предполагал, что принц Хёбукё настолько непостоянен в своих привязанностях, — сетовал Тюнагон, искренне жалея Нака-но кими. — И все же не верится…» Он чувствовал себя виноватым и даже перестал бывать у принца. В Удзи же постоянно посылал гонцов справиться о состоянии больной.

В начале следующей луны Тюнагону сообщили, что Ооикими стало немного лучше. Время это было необычайно хлопотливое, и Тюнагон дней пять или шесть никого не посылал в Удзи. Затем, охваченный внезапной тревогой, решил оставить все, даже самые неотложные дела, и поехал туда сам. В прошлый раз он велел монахам читать в доме молитвы до тех пор, пока больная не поправится, но Ооикими отпустила Адзари, заявив, что здоровье ее укрепилось и в молитвах нет нужды. В доме было малолюдно, навстречу гостю вышла все та же Бэн и доложила ему о состоянии госпожи.

— Никакого опасного недомогания у нее, судя по всему, нет, — сказала она, — и я бы не беспокоилась, когда б она не отказывалась от пищи. Госпожа всегда отличалась чрезвычайно хрупким сложением, а тут еще эти неприятности с принцем… Какое бы угощение мы ей ни предлагали, она и смотреть ни на что не хочет. Мудрено ли, что она так ослабела? Откровенно говоря, положение ее кажется мне безнадежным. О, зачем я, несчастная, зажилась в этом мире? Увы, я помышляю лишь об одном — как бы мне не отстать от госпожи…

Не договорив, она зарыдала, и кто осудил бы ее?

— Ах, какое несчастье! Но отчего вы не дали мне знать? В последние дни я был очень занят то во Дворце, то в доме государя Рэйдзэй, потому и не мог связаться с вами…

И Тюнагон вошел в покои больной. Опустившись у ее изголовья, он заговорил с ней, но у нее уже не было сил отвечать.

— Но почему, почему никто не сообщил, что госпоже стало хуже? Ведь я так тревожился… Впрочем, бесполезно говорить об этом теперь…

И Тюнагон распорядился, чтобы немедленно призвали Адзари и самых известных в мире монахов-заклинателей. Молебны и чтения сутр должны были начаться на следующий день. Из столицы прибыли приближенные Тюнагона, и в доме стало шумно. Дамы повеселели, и сердца их озарились надеждой.

Когда стемнело, Тюнагона, как обычно, пригласили в гостевые покои, чтобы там подать ему угощение, но он отказался:

— Мне не хотелось бы оставлять госпожу.

Южные передние покои были заняты монахами, поэтому Тюнагона поместили в восточных, отгородив для него место ширмами. Восточные покои были совсем рядом с опочивальней больной, и Нака-но кими не преминула выказать свое недовольство, но дамы, радуясь, что Тюнагон не оставил их, готовы были на все, лишь бы угодить ему.

Уже на первую ночную службу приступили к беспрерывному чтению сутры Лотоса. Для этой цели было отобрано двенадцать монахов с самыми звучными голосами.

В покоях Тюнагона горел свет, но во внутренней части дома было темно. Приподняв полу переносного занавеса, Тюнагон проскользнул в опочивальню.

Рядом с больной сидели две или три пожилые дамы и Нака-но кими, которая, увидев гостя, сразу же спряталась. Сердце Тюнагона мучительно сжалось — такой хрупкой и беззащитной показалась ему Ооикими!

— О, зачем не хотите вы говорить со мной? — спрашивает он, взяв ее за руку.

— Ах, когда бы я только могла… Но, увы, нет сил… — еле слышно отвечает Ооикими. — Вы так давно не приезжали, я боялась, что покину мир, не успев проститься с вами…

— Неужели вы ждали меня? О, как я виноват… — говорит Тюнагон, содрогаясь от рыданий.

Он дотрагивается до ее горячего лба.

— За какие прегрешения послано вам это испытание? Может быть, не зря говорят, что человек, обидевший кого-то…

Приблизив уста свои к ее уху, он начал что-то тихонько нашептывать ей, и, смутившись, Ооикими спрятала лицо. Она была так слаба и беспомощна… «Что будет со мной, когда ее не станет?» — невольно подумал Тюнагон, и дыхание стеснилось в его груди.

— Все эти дни вы ухаживали за больной и, должно быть, устали, — сказал он, обращаясь к Нака-но ками. — Отдохните хоть эту ночь. Я побуду возле нее.

Нака-но кими послушно удалилась, хотя на сердце у нее было тревожно.

Ооикими растерялась: пусть Тюнагон не видел ее лица, но он сидел совсем рядом… Впрочем, скорее всего таково было ее предопределение… Невольно сравнивая Тюнагона с принцем, она не могла не отдать должное его сердечному постоянству и поистине трогательной преданности. Разумеется, присутствие Тюнагона тяготило ее, но, не желая оставаться в его памяти черствой, неблагодарной особой, она не стала просить, чтобы он ушел.