— Потерпи, не так уж он нам докучает. Если бы ты могла видеть Мориса, когда я передавал ему деньги. Он плакал. Того, что он получил, достаточно, чтобы не беспокоиться за Сесиль.

— И баловать Робера. Интересно, сколько он тратит на «женушку»?

— Не знаю. Какое мне дело — он замечательный специалист, а с кем он спит, меня не касается.

— Пьер, а ты никогда… Ну ладно, ладно, знаю, что ты пуританин. Но все-таки что находят люди в подобных отношениях, а? Правда, со мной иногда заигрывали женщины, и, знаешь, у меня иногда возникали фантазии вступить в эту игру. Однако до дела так и не доходило…

— Хочешь сыра — здесь отменный рокфор? — Легаре хотел сменить тему разговора, уж очень скользкое и опасное направление она приобретала. И, судя по всему, не на шутку увлекала Гали. Легаре все чаще задавал себе вопрос: что он вообще знает о Гали, кроме того, что она искусна в постели и жадна до денег и драгоценностей? К деньгам у нее пристрастие прямо-таки патологическое, но сие не грозит великолепно организованным финансам Легаре — ему приятно ублажать любовницу, денег хватит. Но вот ее проявившийся интерес к сексуальным извращениям, пускай теоретический, буржуазно-старомодного Легаре пугал. Честный в отношении Гали Легаре и не догадывался, с кем он связался, что ему уготована роль всего на пару сезонов, — он искренне надеялся создать семью с «очаровательной русской». Надеялся и шел на жертвы, оставляя жену и детей, пусть взрослых, но вряд ли пожелающих простить ему подобный проступок. На шестом десятке к тому же…

— У тебя усталый вид, Пьер, — озаботилась Гали. — Спасибо, сыра не надо. Кофе выпью с удовольствием. Ты мне не ответил, что случилось?

— Вспомнил про скучные бумажки, ничего серьезного — работа. Что станем делать после кофе?

— Отвезешь меня домой и отправишься в свой офис. Не нужны мне деловые мужчины. — Гали ласково потрепала Пьера по великолепной, слегка тронутой сединой шевелюре. Она почувствовала — наболтала лишнего, лишнего в понимании Пьера. Сама она ничего такого особо неприличного в образе жизни Мориса и им подобных не видела. — По дороге купишь мне журнал «30 Millions d’amis». В последнем номере на обложке пудель. Ужасно симпатичный.

— Ты серьезно собираешься завести собаку?

— А почему бы и нет?

Возле дома Пьер помог Гали выйти из машины и собрался запереть дверь автомобиля, Гали запротестовала:

— Не поднимайся со мной, дорогой. Из офиса — позвони.

И, наградив Легаре страстным поцелуем, исчезла в парадном.

— Bonjour, madam Gaillard, — высунулась по пояс консьержка. — Са va?[6]

— Bonjour, madam Lepalie, — любезно откликнулась Гали. — Са va bien[7].

И заторопилась к лифту, подальше от назойливоприветливого взгляда мадам Лепалье. «Следишь, вижу. Ну и на здоровье — у каждого своя работа». В том, что консьержка стучит в ДСТ, Гали не сомневалась — уж очень та была любезна.

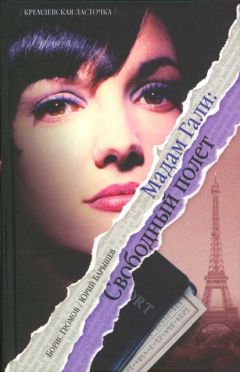

Полюбовавшись величественной входной дверью в квартиру — ее собственную! — Гали отперла один за другим три замка (ну прямо как у Бутмана), ступила на мягкий ковер прихожей, моментально освободившись от лодочек на высоченных шпильках. Овальное зеркало в оправе розового дерева позволило ей всласть налюбоваться собой от стройных ножек до темноволосой головки с копной смоляных кудрей.

По обе стороны прямоугольного холла висели картины. В основном — работы современных мастеров и несколько пейзажей маслом кисти художников начала девятнадцатого века. Один из них стоил довольно дорого, даже для Легаре. Это при том, что хороший антиквар достал ему картину довольно дешево — разумеется, по сравнению с тем, как на самом деле продаются работы этого мастера. Гали сумела оценить щедрость любовника. Гостиная, спальня, кабинет-библиотека — все обставлено шикарной мебелью. «Видит Бог — это все мое! — кричала душа Бережковской-Гайяр каждый раз, когда она обходила свои владения. И тут же добавляла: — И это только начало!» А ванная… Да не одна, а — целых две. Огромные, светлые, с окнами, заставленными цветами в керамических горшках. У Гали царствовали бирюзовый и ярко-желтый — солнечный цвета. Гости принимали водные процедуры среди голубого и зеленого. Туалет для гостей… Господи, зачем вспоминать, как они с Изольдой занимали по утрам очередь в клозет. Лучше не вспоминать, а то сразу живот заболит. Пройдя в ванную комнату, походу сбрасывая платье, лифчик и трусики (абсолютно лишняя деталь), Гали забралась под душ, наслаждаясь освежающей влагой и просторной, выложенной итальянским кафелем комнатой для омовений. Сверкали позолоченные краны, блестели трубы для подогрева купальных простынь и полотенец, в три ряда выстроились на полках и полочках флаконы с шампунями, лосьонами, тониками и кремами.

Требовательно зазвонил телефон. Гали нагишом выскочила в холл, со вкусом шлепнувшись в кресло — ей доставляло физическое удовольствие касаться своих собственных дорогих вещей.

— Да, милый, все хорошо. Нет, не стоит. И я тебя тоже. Да, да… И в это местечко обязательно. Ну до завтра, дорогой.

Роскошный лионский шелк, которым обито кресло возле столика для телефона, насквозь промок, но Гали продолжала сидеть, одолеваемая впечатлениями вечера, когда Пьер привез ее сюда из аэропорта Орли. Распахнув двери, он взял Гали на руки, внес в квартиру и бережно поставил на пушистый темно-серый с голубым ковер. «Ты у себя дома, любовь моя». Ошалевшая от перелета, она с трудом приходила в себя — ей постоянно казалось, что в последний момент возникнут какие-то сложности в оформлении паспорта и визы, что в Шереметьеве досматривать ее багаж станет дотошный таможенник, что она никогда не увидит Францию. Легаре вывел Гали из оцепенения:

— Ты обещала маме позвонить, как только будешь дома, дорогая.

— Д-да, конечно. Набери, пожалуйста, Москву, Пьер. Быстрее, нельзя же так копаться.

Мама, мамочка… Неужели требуется отправиться за тридевять земель, чтобы понять — единственный человек на свете, который дорог тебе по-настоящему и которому дорога ты, любая — красивая и уродливая, здоровая и больная… Гали не страдала сентиментальностью и, как ей всегда казалось, нежной привязанностью к матери и сестре. Так что же произошло? Всегда в школе или в чужих домах, на частных уроках. Всегда подтянутая и аккуратная, без тени кокетства убиравшая роскошные волосы в классический узел, постоянно в заботах о своих девочках, бесконечно усталая мамочка… Софья Григорьевна, то ли вдова отсидевшего срок за растрату на фабрике «Красный Октябрь» бухгалтера Наума Иосифовича Бережковского, то ли брошенная жена — все едино, — своих дочек растила одна. Мамочка, ты же у меня еще молодая. «Ты у меня будешь одета лучше всех в Москве, тебе теперь не надо бегать по квартирам бездарных отпрысков». Гали зазнобило — плененная воспоминаниями, она просидела в мокром кресле почти час.

Сбросив «мокрые» — в прямом и переносном смысле — воспоминания, Гали надела прелестное платьице от Valentino и отправилась варить кофе. Пьер подсмеивался над ее забавной, как ему казалось, привычкой тщательно выбирать домашние туалеты. Гали огрызалась:

— Я насмотрелась на рваные халаты и дырявые чулки дома. В родной коммуналке. Хватит!

— Cherie, да я тебе ничего не предлагаю. Просто хочу, чтобы ты расслабилась, отдохнула в менее обязывающих туалетах, что ли…

— Так, может, мне угощать тебя кофе, не снимая бигуди и в халате? Не зли меня, Пьер!

Легаре умилялся до слез, слушая, как его принцесса вспоминала свое «ужасное прошлое». Наивный в житейских делах, он, забыв действительное прошлое любимой (о, эти панегирики французского искусства жертвенной, почти неземой любви остепенившейся куртизанки!), с простодушным упорством стремился к теплу домашнего очага. И верил, что Гали желает того же…

Наблюдая, как появляется золотистая пенка, Гали хихикнула. И чуть не упустила кофе. Она вспомнила, как однажды Пьер принес пластинку: «Это — Азнавур». Бархатный сексуальный голос знаменитого шансона исповедовался:

«Я помню, как я встретил тебя на Елисейских Полях, ты была юная, у тебя были прекрасные волосы.

Потом мы стали жить вместе, ты начала курить сигареты, но у тебя оставались все такие же красивые волосы.

И вот теперь, когда нам уже по пятьдесят, я прихожу домой, бегают внуки, и ты опять сидишь на кухне, опять в бигуди, опять куришь, на тебе какое-то старое платье, и я понимаю, что жизнь прошла, что от той девочки с Елисейских Полей, может быть, ничего не осталось.

Но я тебя все равно люблю, потому что когда-то я тебя встретил на Елисейских Полях».

«Глупенький мой», — улыбнулась Гали и, подхватив джезву, отправилась в свой роскошный будуар.

Согревшись кофе, она решила проверить, как поживает ее небольшое — пока! — состояние. В спальне Гали нащупывает еле заметную точку, в середине цветка на рисунке обоев, нажимает ее, и небольшой квадрат стены отделяется, превращаясь в тайную дверку, за которой спрятан сейф. Набрав одной ей известную комбинацию, она получает доступ в сокровищницу. Икона, украденная у Бутмана, несколько колечек, колье, браслеты — все, как утверждал Эдик — дай ему Бог здоровья там, на Севере, — принадлежало особам императорской крови. Ну да, если и не царственным персонам, то вещицы сами по себе изумительной работы, не говоря уже о камнях и золоте. Икону Роже обещал устроить так, что и «доска останется при тебе, на черный день, и денег заработаешь прилично». Заперев сейф, Гали улеглась в постель с журналом, зевнула и погасила свет.