— Ах, вы про эту? — Он вздохнул облегченно. — Кажется, я ее действительно как-то видел. Но она больше с Ниной контачила… Ну конечно! Теперь вспомнил! Благотворительность и прочее… Просила какие-то деньги на восстановление собора…

— Она это, — мстительно сказала я. — Она всегда там, где деньги!

— А это обязательно? — помолчав, спросил он.

— Что именно?

— Чтобы ее из вашего фамильного замка — в три шеи? И обязательно ли — в кандалы? Со скандалом и опубликованием разоблачительной статьи в центральной прессе?

— Не сможете?! Тогда что я тут с вами рассусоливаю? Как говорится, «гуд-баюшки», «аривидерчи» и — приятно было познакомиться! Могли бы и раньше тормознуть, чтобы я сдуру мозоли на языке не натерла! Не можете? Значит, и я ничего не могу!

Я ему отсалютовала ладошкой и решительно потопала к двери.

— Сядьте! — сказал он негромко, но так, что моей спине сразу стало холодно. Я обернулась, он стоял, опираясь на стол ладонями, и это было еще одно его преображение: глаза были как сверла, стиснутое и искаженное гримасой прорвавшейся боли лицо — как мел, и кажется, все маски, которые он примерял до этого, были просто шелухой, которую он наконец сбросил, перестав валять дурака.

— Еще чего! — пробормотала я машинально. Я не понимала, как он это сделал, но не успела моргнуть, как он уже оказался не за столом, а впритык ко мне, руки мои стиснула его мертвая хватка, и он отшвырнул меня к креслу, в которое я и плюхнулась, бессильно дрыгнув ногами.

— Вы! Вы! Посмели поднять руку на женщину?!

— Я могу поднять и ногу! И раздавить тебя, как блоху… — хрипло и глухо сказал он. — Здесь делают то, что нужно мне, или вообще ничего уже не делают! У тебя слишком длинный язык, но чересчур короткие извилины…

— Мы уже на «ты»? Какая радость, — съязвила я, но он не обратил на мою попытку сохранить хотя бы видимость некоторого достоинства никакого внимания.

— Ты или действительно непроходимая дура, пли просто делаешь вид, что ничего не понимаешь… — Он говорил как-то безжизненно, почти равнодушно, и от этой безжизненности мне впервые стало по-настоящему не по себе. — Думаю — последнее. Я вышиб эту актрисенку только потому, что увидел — она не сможет молчать. Она из тех женщин, у которых хроническое недержание всего, что становится ей известно. Мне не нужен еще кто-то, кто может знать! Ты меня устраиваешь просто потому, что уже знаешь! Единственная из посторонних… Тебя искали не для того, чтобы ты мне демонстрировала здесь свои тощие ножки и драные коленки, изображала из себя недоделанного графа Монте-Кристо, который вздумал наехать на тех, кто обеспечил его приличным сроком! Я просто потрясен, что даже в зоне из тебя так и не вышибли то, чем тебя нафаршировал твой безупречный дед, как говорится, семья и школа. Тебе кажется, что ты волчица, а ты шавка, которую не примет ни одна приличная стая. Одиночка. Дворняга, без конуры и хозяина, которую просто порвут в куски, если она не угомонится… И это просто случайность, что до тебя еще не добрались! Так что для тебя единственное спасение — это я! Это до тебя доходит?

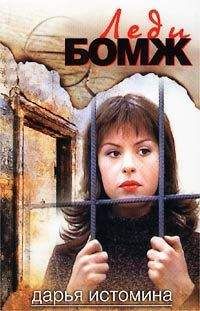

Лучше бы он орал, ругался, что ли, а не журчал почти шепотом. Его стеклышки плавали надо мной, как льдинки, он нависал над креслом глыбиной, и мне почему-то стало пусто, холодно и почти безразлично. Я опять вляпалась по уши: благородный герой превратился в обычного крокодила и если еще не хрустел моими мослами, то только потому, что не использовал меня в каких-то своих целях, и было очень похоже, что то, что я на свободе — только видимость, и я просто перешла из камеры с решетками в камеру без решеток. И опять меня заставят делать то, что нужно кому-то, а не мне самой.

Он продолжал говорить, напористо и злобно, все громче и громче, а я заплакала без слез, его искаженную харю заволокло как будто серым туманом, и я куда-то поплыла, падая в ласковое и бездумное беспамятство, и мне было горько и печально оттого, что этого типа я почти полюбила, а он даже не понимает, что я могла бы сделать все, что ему нужно, даже без этой идиотской торговли насчет дедушкиного дома, а просто так. Если бы он сказал: «Помогите мне, госпожа Басаргина!» Но как раз до самого простого он и не додумался. Самого простого и обычного. Что делает любая нормальная баба для мужика, который в беде и который ей ой как небезразличен.

А вместо этого он пугает меня и грозится и уж совершенно напрасно поминает мои усохшие в зоне прелести, о состоянии которых я и сама прекрасно знаю…

Я пришла в себя от того, что он перепуганно трясет меня за плечи и бормочет:

— Что с вами? Вы меня слышите? Слышите? Оказывается, мы с ним снова перешли на «вы»? Я сняла его лапы с моих плеч и сказала:

— Ребеночка только не трогайте… Ребеночек ни в чем не виноват!

— Какой, к чертям, ребеночек?.. Ах, этот… При чем тут ребеночек? Вы меня поняли?

— Конечно, — равнодушно ответила я. — Ваши бобики замели все следы там, возле церкви. И даже ментура не догадывается, что там было. И никто не должен знать, что этой женщины больше нету. Но вам для чего-то надо показать, что она живая. Кто-то должен помаячить где-то вместо нее. Так, чтобы все, кто в этом заинтересован, не догадались, что ее нету. И не будет никогда.

— Что значит — «где-то»? Я же вам внятно объясняю! Это буквально через несколько часов!

— Слушайте, отстаньте от меня… — слабо сказала я. — Я сделаю все так, как вам нужно. Единственное, что меня интересует, останусь ли живой я… Я думала, вы нормальный, а вы тоже жулик! Как все… Мне-то на все плевать, но у меня — Гришунька…

— Спасибо!

Он вдруг взял мою руку и поцеловал в ладонь. Губы у него были сухие и горячие.

Я с интересом повертела рукой и осведомилась:

— Поцелуй Иуды, а?

— Бросьте…

Ну-ну, кажется, он умеет смущаться? Смехотура, да и только. А в общем, и впрямь — все по фигу, до лампады и поминальной свечечки. И что там будет, действительно наплевать!

— Вши есть?

Элга держала кончиками пальцев мою кофточку и брезгливо изучала ее.

— А как же! — радостно откликнулась я. — Вошь тюремная, обыкновенная — платяная и головная! Плюс плоскушечки… Штучные! Все по песенке: «Я привез тебе, родная, мандавошек из Китая…» Мочу брать будете? Говнецо на глист-яйцо? Учтите, возможна ВИЧ-инфекция, вероятна чума бубонная… Но уж проказа — наверняка!

Я стреляла в нее в упор, пытаясь пробить броню совершенной невозмутимости и явно сдерживаемого презрения. Она со мной не разговаривала, бесшумно шла за спиной, командовала: «В лифт!», «Налево!», «Прямо!», а теперь приказала: «Снять все!»

В громадных ванных хоромах с полом на двух уровнях, зеркальными стенами и потолком было тепло, воздух пронизывали все ароматы Аравии, в джакузи бурлила и пенилась розовая пена шампуня, но черный мраморный пол холодил босые ноги, и я топталась, как цапля, обхватив плечи руками.

Голый человек всегда беспомощен, у нас на острове самые крутые мамочки ломались, когда их засаживали голыми в карцер за особенно злостные нарушения режима и разборки. Я стояла перед этой особой совершенно голая. И злилась еще и оттого, что мне жутко хотелось плюхнуться в нежную пену и впервые после моего исхода с северов по-настоящему отмыться.

— Слишком много лишних слов. Это непродуктивно, — сказала она равнодушно, словно и не понимала моих попыток завести ее. Перевернула на подзеркальнике старинные песочные часы, постучала ногтем, стронув струйку белого песка, и заявила:

— Вы имеете двадцать минут… На все процедуры.

— А если я… — начала было, но она вдруг звенящим голосом оборвала меня:

— Молчать!

— Ого! — с уважением заметила я. — В войсках СС не служили, мадам? Есть в вас что-то гестаповское… В каком чине изволите пребывать? Как минимум «гоп-стоп-унтер-штурмбаннфюрер»! Верно?

— Исполнять!

Показалось мне или нет, но, кажется, все-таки в ее янтарях первый раз шевельнулось смешливое любопытство.

— А вы меня — по шее… — проворчала я и плюхнулась в ванну так, чтобы забрызгать ее.

Она этого как бы и не заметила, вынула из стенного шкафа в дальнем углу веревочную швабру с пластмассовым черенком, подцепила черенком мои одежды, частично сложенные на пуфике, а частично валявшиеся на полу, явно демонстрируя мне, что даже прикасаться к ним ей противно, и понесла мои трусики, лифчик, юбку, кофту прочь.

— Эй, оставьте в покое мое барахло!

— Оно вам больше не понадобится.

В общем, лишила эта коротышка меня моей лягушачьей шкурки, и хотя до царевны-лягушечки мне было очень далеко, но именно с этого акта и началось преображение Л. Басаргиной во что-то совершенно непонятное, но, конечно, это дошло до меня гораздо позже.

Я разобралась с десятком кранов, педалей и кнопок, венчавших изголовье этого сверхмощного агрегата из абрикосового цвета фаянса, усилила напор и вознеслась на упругих струях, в пене, почти до вершин блаженства.