Николай Васильевич Кузьмин

Круг царя Соломона

Страницы былого

Предисловие

Проза художника

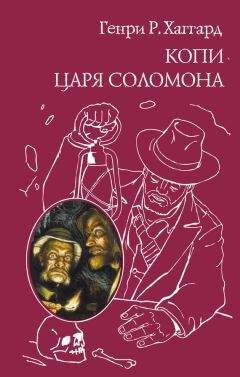

На суперобложке небольшого томика помещен выполненный черным штрихом рисунок. Художник нарисовал глыбистую землю пустыни с торчащими из нее цветами, похожими на райские крины, с двумя фантастическими деревьями, напоминающими смоковницы древнерусских миниатюр. Между деревьями стоит голый старик в набедренной повязке, склонившийся под тяжестью утвержденного на его плечах большого круга. В центре круга нарисован солнечный лик с расходящимися во все стороны лучами, каждый из которых заполнен цифирью.

Этот рисунок, заставляющий вспомнить народную русскую графику, легкие и быстрые линии набросанных пером иллюстраций, помещенных в книге и представляющих собою собрание типов конца прошлого и начала нынешнего столетия, – все это позволяет узнать художника Николая Кузьмина. Рука Кузьмина, энергичная и вместе с тем изящная, знакома широкому кругу любителей книжного рисунка вот уже тридцать семь лет, – с тех пор как вышло в 1933 году иллюстрированное Кузьминым знаменитое издание «Евгения Онегина». Рисунки в этой книге выполнены все тем же кузьминским пером, в шестидесятых годах, таким же уверенным, как в самом начале тридцатых.

На этот раз Кузьмин не только иллюстратор, но и автор книги.

В книге рассказывается о детстве и отрочестве художника, о людях, среди которых он жил. Но это не воспоминания, скорее – автобиографические рассказы. Каждый из них отлично написан, и расположены они с точным чувством композиции. Большие сюжетные рассказы, где людей соединяют события, в которых они участвуют, перемежаются рассказами, небольшими, эскизными, изображающими то черту характера, то бытовую подробность, жанровую сценку, пейзаж… Такое чередование усиливает естественность, достоверность, потому что и в жизни так оно все бывает переплетено.

Книгу эту интересно читать, хотя обитатели уездного городка, о которых рассказывает Кузьмин, принадлежат к тому отошедшему в прошлое миру, какой блестяще запечатлен старой русской литературой. Причина этого интереса не только в том, что здесь формировался характер замечательного советского художника, иллюстратора «Евгения Онегина» и «Графа Нулина», «Левши», «Записок сумасшедшего» и «Плодов раздумий» Козьмы Пруткова, что отсюда унес он первый и, быть может, самый дорогой запас жизненных впечатлений. Сколько ни писали о людях, подобных тем, среди которых начинал жить Кузьмин, он все же по-своему рассказал о всех этих мелких ремесленниках, острословах и философах, об учителях реального училища, об уездных дворянах, в дома которых ему, сыну портного, можно было войти лишь в качестве репетитора не очень успевающих в науках дворянских недорослей.

Вот как рассказывает Кузьмин о своем знакомстве с уездным предводителем дворянства Ширинкиным, сына которого, Пьера, он должен был подготовить к экзамену на вольноопределяющегося. Сперва он сообщает, что кабинет предводителя «был похож на моленную, потому что в углу здесь стояли в три ряда иконы в богатых ризах, перед которыми „горели цветные лампадки, хотя день был будний“. Затем рисует самого хозяина, грузного мужчину лет пятидесяти пяти, с короткой шеей, бычьим взглядом из-под тяжелых век и квадратной бородой „железного цвета“. После этого передает, как предводитель „принял“ его руку в широкую ладонь, „поклонился чуть ли не в пояс“, заботливо усадил, уселся напротив, осведомился о здоровье папаши и о том, много ли у того работы, расспросил о планах юноши, обеспокоившись, не помешают ли репетиторские занятия его успехам. Всем этим, признается рассказчик, Ширинкин вызвал у него восторженную мысль: „Какой добрый, какой любезный, какой отзывчивый слон, даже в это вникает! Вот какие бывают настоящие-то аристократы!“ Однако предводитель, поговорив о вреде курения, сославшись со вздохом на волю всевышнего, когда речь зашла о малых знаниях его сына, осведомился наконец и о том, сколько желает получить за свои труды репетитор. Тот назвал сумму, назначенную директором реального училища, по чьей рекомендации он пришел. Предводитель поглядел ему ласково в глаза, потрепал по колену, выразил надежду, что они поладят, и… „предложил ровно половину“.

Здесь даны не только обстановка и характер, но и время. Предводитель дворянства, изображенный Кузьминым, – это ханжа и кулак, возросший в победоносцевскую пору, ничуть не похожий ни на вольтерьянцев, ни на крепостников тургеневских времен, весьма далекий и от обнищавших бунинских дворян.

Становится понятной одна из особенностей Кузьмина-иллюстратора – редкостное чувство времени во всех его подробностях, позволяющее художнику как бы жить в избранном им для иллюстрирования произведений. Вообще, думается мне, книга эта многое раскрывает в самой природе искусства, и не только искусства книжной графики. В рассказе «Судья и Венера» Кузьмин вспоминает, как в доме судьи, обладавшем целой полкой изданий по истории искусства, он предавался занятию, которого нет слаще, – смотрел картинки. «Я ходил одурманенный обилием впечатлений, – рассказывает он. – Вереницы образов пылали в моем мозгу: богини и мадонны, рыцари и нимфы, пустынники и гуляки, черти и ангелы, папы и кондотьеры, менялы и нищие…»

Но искусство, поэзия были не в одном доме судьи, не только на полках уездных книголюбов. В русской провинции, где рос Кузьмин, существовало еще и то, что я назвал бы поэзией народного бытия. Я имею в виду выработанные народом нравственные установления и поэтические обычаи, чувство природы, знание трав и цветов, сказки, песни, могучую стихию языка и то так называемое народное искусство, которое в виде ли лубочной картинки, расписанной деревянной чашки, глиняной свистульки или полотенца с кружевом, сплетенным бабушкой, с детских лет окружало Кузьмина.

Я не случайно так подробно описал рисунок на суперобложке, напоминающий лубочную картинку, в которой удивительным образом соединились пережитки некоей древней лженауки, вроде астрологии, с чем-то по-ярмарочному грубым и броским. Должен заметить, что автор с одинаковой естественностью обращается к античной мифологии и к тому, что можно бы назвать фольклором уездной мастеровщины. Столь же мастерскую смесь представляет собою и язык рассказов, в которых мещанский и крестьянский говор свободно соединяется с языком книжным, причем последний, в свою очередь, состоит из языка письмовников, церковных книг и языка собственно литературного. Мне кажется, что все это говорит не только о стиле писателя Кузьмина, но и о самой сути всего его художественного творчества. Слияние культуры книжной с культурой народной составляет идущую еще от Пушкина традицию русского искусства.