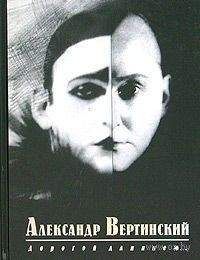

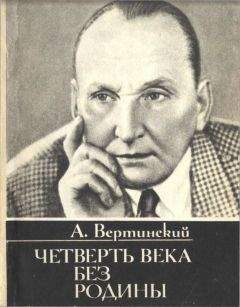

Александр ВЕРТИНСКИЙ

Рассказы и зарисовки{1}

Было это в Киеве, в дни моей юности. Был я тогда худ и светловолос необыкновенно. Прямо был до жалости блондин. А виски зачесывал не как все, а «из протеста» — наружу, к носу.

Знавал я в те годы одного симпатичного парня. Фамилия его была, кажется, Ковальчук. Писал он ладные вывески, малярил, но в душе считал себя художником и не понятым слепой и завистливой толпой талантом. Был Ковальчук громадного роста и такой же силы, а жену имел маленькую, щупленькую, но ядовитую, как стрихнин. Самое удивительное, что эта маленькая, худенькая женщина била гладиатора Ковальчука без всякой пощады, а он кротко подчинялся выходкам фурии. Иногда только, когда вконец исчерпывалась его воловья кротость, Ковальчук переходил в наступление. Тогда он усаживал свою крохотную жену на верхушку высокого шкафа и держал ее там до тех пор, пока она не просила прощения.

Случилось как-то, что я долго, несколько месяцев, не встречал Ковальчука. И вот однажды в нежный весенний день бреду я по Крещатику и слышу, что меня окликают. Поворачиваю голову и вижу перед собой здоровенного парнюгу с узелком в руке. Из узелка заманчиво выглядывают горлышки двух бутылок.

— Ковальчук! Какими судьбами?

— Саня! — говорит он упавшим голосом. — Саня, друг, пойдем.

— Куда пойдем?

— К ней… — Взор Ковальчука заволакивается слезой, рот кривится в горькую гримасу. — К ней… К Дунечке моей… Помянуть ее…

— Как помянуть?.. Да ты что? С утра, что ли, еле можахом?

Краткий разговор выясняет, однако, что Дунечка действительно уже три месяца как умерла. Заболела, слегла и умерла. Бог дал, Бог и взял.

— Жалко, — говорю я. — Очень жалко. А что это у тебя в узелке?

— Водка… И закуска… Сегодня ведь поминальный день. Пойдем помянем.

Дело было молодое, времени свободного у меня было больше всего, и мы пошли. Пришли на кладбище, пришли к указанной Ковальчуком могилке, сели. Развязали узелок, вынули две бутылки водки. Вся закуска оказалась всего-навсего из двух кусков сахару. Стали выпивать. Опрокинем стаканчик, куснем или лизнем сахару и — опять.

— Дунечка… — стонет Ковальчук, — Дуняша, цветик мой… Кохана моя… Саня, Саня, ты помнишь, как я любив, как я обожав?

— Угу… — неопределенно отвечаю я, вспоминая сцены со шкафом. — А ты что ж, сам, что ли, памятник-то поставил?

— Сам, — всхлипывает Ковальчук. — Сам… Все своими вот этими руками. Выпьем, Саня!

Тем временем первая бутылка подходит к концу и открывается вторая.

— Я тебя прошу… — надрывно стонет Ковальчук. — Я тебя прошу, Санька, копни ты дырочку в могиле… Копни пальцем, я тебя прошу… Уважь!

— Да зачем?

— А мы ей водочки нальем… Ей… Дуняше… Коханочке… Пусть и она выпьет… Пусть…

Я выкапываю ямку, Ковальчук наливает водку. Сухая земля быстро впитывает влагу.

— Ишь ты! — вдруг восхищенно восклицает приятель. — Как выпила, а? Всегда горилку, стерва, любила…

Но ничто не вечно под луной, и вторая бутылка подходит к концу. Скепсис, сомнение закрадывались в мою душу.

— Не может быть… — замечаю я. — Неужели ты все сам сделал — и памятник, и оградку?

— Все! Все! — кричит Ковальчук со страшным рыданием в голосе. — Усе сам зробыв! И могилку, и оградку. И здесь усе мое творчество! И дощечку сам своими руками напысав. Читай! Смотри!..

Я поднимаюсь, приближаю глаза к дощечке и читаю:

Здесь покоится прах

действительного статского

советника Никифора

Серапионови…

— Ковальчук?.. В чем же дело?!

Мой приятель выдерживает длинную мастерскую паузу, которой бы позавидовали даже в Московском Художественном театре. Потом чешет в затылке. Поводит мутным взглядом. И говорит:

— Господа-а!.. Так это ж нэ та могыла…

Картина.

Концерт в городишке Килия

Во время гастролей по Румынии заехал я в крохотный захолустный городишко, который найдешь разве на редкой карте, — Килия. Принадлежала эта замечательная Килия до революции России, а поэтому и сейчас господствующий язык там русский, хотя господствующее население — еврейское.

Петь мне в этом городишке пришлось в ветхом деревянном бараке, подслеповато освещавшемся керосиновыми лампами, но гордо именовавшемся «театром».

Вышел я в своем фраке на не очень прочные подмостки, и первое, что бросилось мне не только в глаза, но и в нос, — это десяток небольших керосиновых лампочек, расставленных вдоль рампы. Лампы коптят, и от едкой копоти нестерпимо свербит в носу и хочется чихать.

В зале от публики — черно. В первом ряду около дамы с на редкость обширными и выдающимися формами жмется рахитичный ребенок с плаксивым выражением лица.

— Ма-а-ма-а-а! — нудным голосом тянет он. — Ма-ама-а! Я хочу-у-у…

Вы понимаете, какое прекрасное сразу создается у меня настроение.

Из зала кричат:

— «Песню за короля»! «Ваши пальцы пахнут ладаном»!..

Я не могу больше переносить угара от ламп, присаживаюсь на корточки, прикручиваю фитили.

— «Ваши пальцы пахнут ладаном»! — настаивает неизвестный из темноты. А другой, обладатель гнусавого козлиного тенорка, замечает:

— Нет… Теперь они уже пахнут из керосином!

— Мамааа-а!.. — Тянет нудный мальчик. — Я хочу-у-у…

Но делать нечего. Контракт подписан. Сбор сделан. Надо петь. Я пою одну, другую, третью свою песенку. Зал кричит, шумит, рукоплещет. И вдруг… И вдруг я замечаю, что зал постепенно начинает пустеть. Ряды слушателей редеют больше и больше. Что такое? Я ничего не понимаю. А публика все убывает. Но я пою. Контракт подписан. Контракт должен быть выполнен. Я пою и замечаю, что куда-то исчезавшая публика начинает возвращаться. Еще пять, десять мину и опять перед мною полный зал. Опять от публики черно. Я подхожу к своей последней песенке, а публика не желает меня отпускать.

— За короля… Спойте за короля!.. — ревут сотни голосов. И среди них я все так же различаю тоненький и нудный голос мальчика:

— Мама-а-а, я хочу-у…

Я очень редко говорю со сцены с публикой, но тут я решаюсь на разговор:

— Господа, — говорю я, — у меня нет «Песни за короля», у меня есть «Песня о короле». Но я ее уже пел сегодня.

Тогда происходит следующий диалог:

— Позвольте, — кричат из публики, — но мы же ее не слышали.

— Почему вы не слышали?

— Так мы же уходили.

— А почему уходили?

— Ой, он спрашивает, почему мы уходили! Так это же все знают! Так мы уходили на пожар…

— Какой пожар?