ним появился Африка, такой мальчик школьного вида, причем странно одетый. Как выяснилось, Африка в тот момент косил от армии, и на нем была какая-то больничная пижама. Короче, яркая была парочка. Впоследствии я понял, что у Курёхина проходил период таких как бы любовей, интереса к определенным лицам, которые у него становились такими шутами, что ли.

А. К.: Адъютантами?

С. Л.: Адъютантами-шутами. И в какой-то степени многие люди проходили через это отношение Курёхина к ним. Он этих приятелей везде старался таскать за собой, везде привлекать. Выдвигать их впереди себя. Ну, как бы демонстрировать их какую-то странность, необычность, какую-то гротесковость.

А. К.: Как часть свиты?

С. Л.: Нет, свиты как таковой не было. Всегда был один человек. В то время таким человеком был Африка. До этого таким человеком был Володя Болучевский, саксофонист, который во многих группах играл. Такой монстр был, потом на Сытном рынке апельсины продавал. Он играл на саксофоне и совершал множество безумств. Но поскольку мне тоже безумства свойственны были... Внешний вид у меня резко отличался от большинства питерских рокеров. А для Курёхина я служил эталоном инженера. Ведь я единственный из этого мира, кто трудился инженером, тем более — на военном предприятии. И потом, в рок-тусовке я был единственным москвичом, кроме Кости Кинчева позже. То есть мы были инородными существами. И на протяжении долгого времени Курёхин относился ко мне именно так. Я для него был, с одной стороны, как объект иронии при посторонних, а с другой — он очень сильно был ко мне привязан. Сергей очень многое сделал для моего становления, моей раскрутки. Может быть, больше, чем любой другой музыкант. По влиянию на себя могу сравнить Курёхина только с Софией Асгатовной Губайдулиной, которая оказала на меня большое влияние.

А. К.: Давай вернемся к вашему знакомству. Это был монолог или диалог?

С. Л.: Это был диалог, в котором Курёхина изумил мой внешний вид и манера поведения. Я его запомнил улыбающимся, с солнечной улыбкой. А Африка ему нужен был как зритель. Потому что Курёхин тогда, с моей точки зрения, напоминал одновременно Петю Мамонова и Цоя. То есть и Курёхин, и Петя — это люди, которые наедине с тобой одни, а на публике другие. Но им обязательно нужен зрительный зал. Свита, как ты это называешь. Наедине со мной Сергей никого не изображал. Мне очень глубокую мысль о Курёхине высказал музыкальный философ Ефим Семенович Барбан, который как-то заявил: «Сережа — человек, которому важно быть выше того, что он делает».

А. К.: О чем еще вы говорили во время первой встречи?

С. Л.: И я им с Африкой рассказал о композиторе Светлане Галыбиной, через которую у меня был выход на диски современной музыки. На минималистов, на Джона Кейджа... Сергей тогда много шутил и сразу же предложил мне выступить на следующий день. Я, честно говоря, не могу вспомнить, выступали мы или нет. Похоже, что где-то сыграли втроем — он, я и Болучевский.

Затем на протяжении долгого времени отношения между нами строились как ссоры. Практически каждое выступление заканчивалось ссорой. У меня было много идей, и, в каком бы составе я ни играл, требовал к себе уважительного отношения. И я много выдумывал, не слушая советов. Как джазовый человек, импровизатор, я считал, что каждый вносит посильный вклад. А у Курёхина таких людей в Питере не было, никто к нему так не относился. В своем мире он был бесспорным лидером, даже когда они выступали вместе с Гребенщиковым. Это приводило нас к оскорблениям, высмеиванию и проклятиям навсегда.

Но проходило две-три недели, и Курёхин звонил мне из Питера и предлагал какие-то новые проекты, всё более и более привлекательные, выгодные для меня. То есть он делал предложения, от которых я не мог отказаться.

Как правило, когда я приезжал, Курёхин меня встречал на вокзале и нес мой саксофон. Привозил меня домой, мы кормились, а потом ехали куда-то играть...

В первый мой приезд мы наметили следующий концерт. Под это выступление в Питер приехали мои друзья: Михаил Жуков со своими самодельными барабанами, Светлана Галыбина и ее скрипачка Валентина Гончарова, которая училась в ленинградской консерватории. И вот у нас состоялся концерт в Доме архитектора, в зале, отделанном дубовой резьбой. И этот роскошный зал был битком набит! В первом отделении поэты читали стихи: Кривулин, Драгомощенко, кто-то еще...

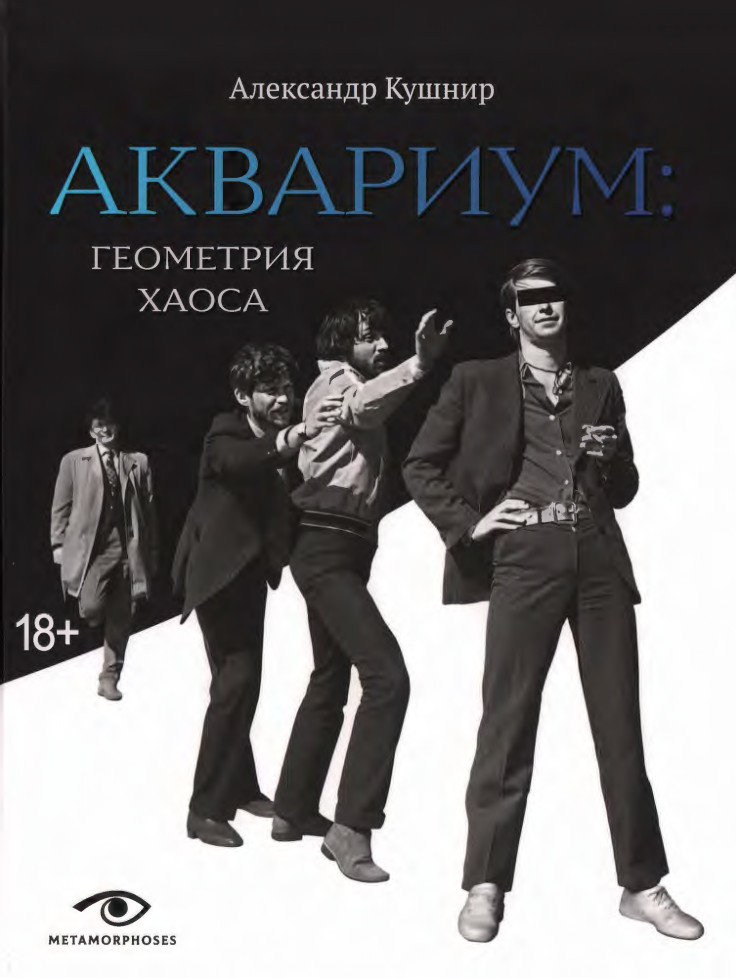

Во втором отделении был московский квартет и квартет Курёхина, в который входил Цой, игравший на акустической гитаре, и его вообще не было слышно. Он человек скромный, виду не подавал. Сидел тихонечко на полу, что-то наигрывал. Еще в его квартете был Африка с тромбоном, которым он бил по роялю. Очень эпатажно себя вел человек с лицом, намазанным белой краской, с маракасами и в рубашке а-ля Д’Артаньян. Это был Борис Гребенщиков, который бегал по залу с электрогитарой.

У меня был баритон-саксофон, Курёхин тоже играл на саксофоне, на теноре. Играл очень романтично на рояле, и это было крайне интересно как соревнование-поединок. Понятно, что у меня был не квартет и у него не квартет, просто четыре человека. Мы полностью импровизировали. Больше всего Курёхину понравилось, что, выбегая на сцену, я поскользнулся и чуть не упал вместе с саксофоном. Это был для него самый большой восторг!

А К: Что тебе тогда запомнилось из высказываний Сергея?

С. Л.: Курёхин очень низко оценивал весь советский джаз. Считал джазменов уродами и инвалидной командой. Не заслуживающей не то что внимания, а вообще ничего. Может, это было как некая обида за то, что они его не принимали. Это выглядело исключительно как негатив. В отношении любых советских джазовых людей был только негатив. Как правило, сарказм и насмешка. Кстати, очень справедливо.

А К.: Как события развивались затем?

С. Л.: Зимой 1983 года состоялся наш акустический квартирник в Москве. Это было на «Речном вокзале», от которого мы долго ехали куда-то на автобусе. Кажется, это было дома у клавишника пугачевской группы «Рецитал». Я играл на саксе, а Курёхин на рояле исполнял регтаймы. Он специально убыстрял темп, чтобы я не успевал за ним. Ну, я не успевал и обижался. Потом темп, правда, выравнивался.

А в мой следующий приезд в Питер ко мне подошел Гребенщиков и пригласил участвовать в концертах «Аквариума». Слово «Аквариум» мне ровным счетом ничего не говорило, и когда я вернулся в Москву, то поинтересовался у Троицкого: «А что такое «Аквариум»?» Он мне дал послушать три альбома: «Треугольник»,