еще четыре дня после того, как она это написала. Бабушка верила в Бога, поэтому надеюсь, что ее молитвы оказались более долговечными, чем сердце.

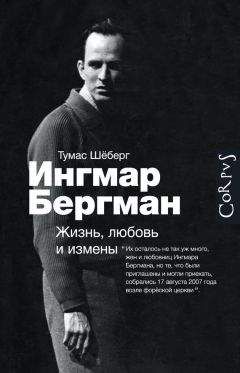

Искусство поступать правильно… Интересно, о чем думала бабушка? Что значит «поступать правильно»? Она считала, что папа должен остаться с Кяби и Даниэлем? Вероятно, так. Но в то же время она наверняка считала, что поступить правильно – это взять на себя ответственность за эту новую женщину и ее пока не рожденного ребенка? Ее сын (как она сама считала) оказался в безвыходной ситуации. С одной стороны – Кяби и Даниэль, с другой – моя мама и ее нерожденный ребенок. А ведь существовали и другие жены с другими детьми, и алименты им. Вспомнила ли она и о них тоже? Даниэлю было всего три года, когда эта новая женщина забеременела. Карин приходила в гости к сыну и невестке, Кяби играла на пианино и радостно рассказывала о музыке. Карин восхищалась их красивым домом, большим садом, светлыми комнатами.

26 декабря 1962 года, за несколько лет до того, как девочку зачали, ее бабушка со стороны отца пишет:

Сегодня были у Ингмара – крестили малютку Даниэля Себастиана. Их музыкальный салон был так чудесно украшен – высокая ель, а рядом с ней купель. Эрик с бокалом шампанского в руках наклонился к Даниэлю, а тот смотрел на Эрика такими ясными глазами. Все было так красиво, и родители Кяби, ее сестра и муж сестры нам очень понравились, так что все прошло как нельзя лучше. Кяби выглядит поздоровевшей, и ее прекрасный дом ей очень к лицу. На улице повсюду лежит белый снег.

ОНА Что еще исчезает, когда стареешь?

ОН Когда стареешь?

ОНА Да, ты как-то обмолвился, что в старости слова и воспоминания исчезают. Поэтому я и спрашиваю – может, еще что-то исчезает, чего тебе не хватает или без чего ты вполне обходишься?

ОН Чего мне не хватает или без чего я могу обойтись? Не знаю. Прежде какие-то будничные вещи казались мне важными, а сейчас не кажутся.

Очень долгая тишина. Шипение.

ОН (взволнованно). Но сейчас я чувствую, что я импровизирую. Что я придумываю ответ на твой вопрос. И на самом деле все иначе.

ОНА Давай забудем об этом вопросе?

ОН Да, давай.

ОНА Тогда пойдем дальше. Ты как-то сказал, что стареть – это работа. Помнишь?

ОН Нет.

ОНА Но ты точно это сказал. «Стареть – это работа» – так ты и сказал.

ОН Это что?

ОНА Работа.

ОН Я так сказал?

ОНА Да, сказал. Сейчас ты еще постарел, тебе по-прежнему кажется, что стареть – это работа?

ОН По-моему, старение – это тяжелый, физически нелегкий, непривлекательный труд, требующий от тебя постоянных усилий.

ОНА Ясно.

ОН Но главное… Главное!.. Некоторые вещи важны, некоторые – нет. Музыка, например, стала для меня главной. Прежде плевать я хотел на музыку, но сейчас она заняла в моей жизни центральное место… Надоело мне в кофте сидеть! Я сам себя вздергиваю!

ОНА Тебе жарко?

ОН Да, мне жарко.

ОНА Ты сердишься?

ОН Нет, не сержусь, просто у меня такое ощущение, будто я отвечаю из рук вон плохо.

ОНА Мне так не кажется… По-моему, все неплохо получается.

ОН Забавно, что ты так считаешь. Приятно слышать. Я ведь не притворяюсь и говорю все, как есть.

Для матери верить в Бога было проще, чем для отца. Мама верила, как верят дети. Вечерняя молитва. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Бог молчал, но люди вокруг мамы молчали редко, так что это молчание, возможно, означало, что Бог ее слушает, и не вполуха, а внимательно, и ухо у него огромное, как Вселенная. В этой тишине мать могла быть той, кем захочется, и любить без стеснения.

Мать выросла в Тронхейме, где жила в маленькой квартирке вместе с бабушкой и тетей Билли. На стене над голубым бидермайеровским диваном висел портрет в голубых тонах: красивый мужчина в офицерской фуражке, который смотрел на мать девочки сверху вниз и как-то непонятно улыбался.

Девочке следовало бы внимательнее слушать мать, особенно когда та рассказывала о своем отце. Неужели он действительно ударился головой о пропеллер?

Но девочка с самого раннего детства старалась не слушать материнские рассказы.

Девочка не унаследовала красоту матери. Ее лицо словно так до конца и не оформилось. Она не похожа на свои фотографии, и на всех фотографиях получается по-разному. В этом смысле история ее имени напоминает историю ее лица. На снимках она непременно надувает губы – она так с детства делает. Надувает губы и щурится.

Не так давно я нашла переплетенный в кожзаменитель альбом с моими детскими снимками. Тут много фотографий, которые я сама сделала. Например, два почти одинаковых снимка двух тряпичных кукол, сидящих на раскладном стульчике. Это в Хаммарсе. Возможно, фотоаппарат дала мне мама. Точно не знаю. Другая фотография сделана в квартире на улице Эрлинга Шалгссона. Мы с мамой сидим на большой кровати с золочеными ножками, на маме – красный пеньюар, а ее волосы окутывают нас обеих. Наверное, она расчесалась сразу перед тем, как сфотографироваться – фотоаппарат явно поставили на автоспуск. На зубах у меня скобка. Я тогда надевала эту скобку на ночь. Приладить ее было сущей морокой – какие-то мелкие резиночки, и крючки, и пальцы во рту. И так каждый вечер. Мы сидим на кровати, мамина рука у меня на плече.

На мне белая майка и красная вельветовая юбка. Мама только проснулась, и хотя волосы уже расчесала, глаза у нее по-прежнему сонные.

Когда папа был мальчишкой, он ездил на велосипеде по открытым летним полям Даларны – так выглядел пейзаж его детства. У его родителей был дом в Дювнэсе, в местечке под названием Ворумс. Отец пишет о своем отце в воспоминаниях. Дед был священником по имени Эрик. Папу называли Пу. Он со своим отцом катался на велосипеде по холмам – Эрик впереди, Пу – чуть сзади. Они ехали в церковь, где Эрик собирался прочесть проповедь.

«Так мы объедем мир, папа и я», – говорит Пу.

У меня осталось пять синих блокнотов, принадлежавших папе. В блокнотах заметки и старые семейные фотографии. Папа часто сидел, склонившись над фотографиями, и рассматривал их в лупу. Он вырезал фотографии из альбомов, наклеивал в свои