где бурлила вода прибоя; ямы сообщались с морем через подземные провалы, куда тебя затягивали за ноги длинные водоросли-лианы во время приливов, прижимавших тебя к вертикальной голой стене; все это были глубинные, никогда не поднимавшиеся к поверхности волны, их мощное дыхание втягивало в себя всякого, пусть даже стоявшего на вершине самого крутого обрыва. Разумеется, я не научился ни управлять каноэ, ни ходить под парусом и даже никогда не умел плавать. Зато в горах, где не было ни выложенных каменной плиткой дорожек, ни механических подъемников, уже в двенадцать лет я чувствовал себя на лыжах более чем свободно и даже охотно рисковал.

Всякий психоаналитик-любитель не без удовольствия констатировал бы в очевидном противопоставлении Юры и Атлантического океана (с одной стороны волнистая местность со мшистыми долинами и с другой — бездонные пещеры с притаившимися там осьминогами) два традиционных и антагонистических образа женского пола. Мне бы не хотелось, чтобы он вообразил, будто это открытие им сделано без моего ведома. Укажем ему в том же духе на звуковое сходство слов «влага» и «влагалище», а также на этимологию слова «кошмар», где корень «маре» на латыни означает «море», а на нидерландском — «ночные привидения».

Комната в скромной парижской квартирке, на улице Гассенди, где стояла моя кровать, была отделена двустворчатой стеклянной дверью от столовой, в которой мама засиживалась допоздна за чтением огромной ежедневной порции периодики, ассортимент которой открывался газетой «Либерте» и закрывался «Аксьон франсез» (мои родители были крайне правыми анархистами). Полупрозрачные красные гардины, благодаря которым я пребывал в относительной темноте, плотно не задергивались из-за спинки поставленного мамой стула, что давало ей возможность контролировать мой беспокойный сон. Взгляд, который от времени до времени обращался на меня поверх развернутой газеты, не мог не нарушать устремлений к наслаждениям, уже тогда сильно отмеченных садизмом. Что до привидений, то они, как правило, появлялись передо мною в том месте, где стена сходилась с потолком, и с той же стороны, где были красные стекла; привидения надвигались, плавно расползаясь по светлой перегородке, между лепным карнизом из листьев аканта и также лепным бордюром выше темно-зеленых обоев. Ритмический рисунок фантазма тянулся слева направо в виде серии последовательных изгибов, небольших волн или, точнее, в форме тех орнаментальных фризов, которые в скульптуре называются «постами». Мучительный для меня миг наступал, когда их цепочка, на вид такая упорядоченная, вдруг начинала дрожать, разрушаться и расползаться во все стороны. Однако уже начальной спокойной синусоиды было довольно для того, чтобы мне делалось страшно, — так я боялся того, что должно было последовать.

У меня сложилось впечатление, будто все это я уже давно рассказал в своих книгах и фильмах, и даже точнее и убедительнее. Но этого никто, очевидно, не заметил.

Не подлежит сомнению и то, что подобная невнимательность мне всегда была безразлична: область интересов писателя лежит в другой плоскости.

И все же сегодня я испытываю некоторое удовольствие от традиционной формы автобиографии. Точнее — от легкости, о которой говорит Стендаль в «Записках эготиста» и которую можно сравнить с сопротивлением материала, свойственном любому творчеству. Это сомнительное удовольствие меня волнует в той мере, в какой оно подтверждает факт, что я, с одной стороны, всегда сажусь за написание романа лишь для того, чтобы избавиться от одолевших меня фантомов, а с другой — оно дает возможность убедиться, что фантазия в последнем счете есть вещь значительно более личностная, нежели так называемая откровенность признания.

Когда я перечитываю фразы вроде «Моя мать контролировала мой плохой сон» или «Ее взгляд нарушал мои одинокие устремления к наслаждению», мне ужасно хочется рассмеяться, как если бы я застал себя за фальсификацией своего прошлого с целью превращения его в нечто благопристойное, соответствующее канонам печально знаменитого «Фигаро литерер», то есть в нечто логичное, эмоциональное и пластифицированное. Дело не в том, что эти детали неточны (возможно — наоборот), нет, я упрекаю их в малочисленности и романтичности П2, одним словом, в том, что позволительно назвать высокомерием. Для меня они никогда не существовали ни в незаконченном прошедшем времени, ни в мире имен прилагательных. Более того. В период своего актуального существования они оказались в одной куче с другими деталями, чьи переплетенные нити образовали некую живую ткань. Однако здесь я обнаруживаю их стоящими каждая на своем отдельном постаменте, отлитыми в бронзе почти исторического повествования (законченное прошедшее тоже где-то рядом) и организованными по законам следственно-причинных связей, соответствующих именно идеологической важности, против чего восстает все мое творчество.

Думается, что-то начинает проясняться. Первое приближение: я пишу для того, чтобы точным описанием уничтожить тех ночных чудовищ, которые угрожали захватить мое сознательное, бодрствующее существование. Но — пункт второй — не всякая действительность поддается описанию, и я об этом догадываюсь инстинктивно: сознание структурировано так же, как наша речь (понятно — почему!), но этого нельзя сказать ни о вещном мире, ни о подсознании; словами и фразами я не могу изобразить ни то, что у меня перед глазами, ни то, что скрывается в моей голове или в моем пенисе. (Оставим на время в покое фильмы; ниже, как мне думается, я смогу доказать, что вопреки тому, что об этом думают, кинематографическое изображение ставит почти те же самые вопросы.)

Таким образом, литература — третье положение — является родом погони за тем, что изобразить невозможно; но, зная это, как я могу поступить? Остается лишь организовывать басни, которые будут такими же метафорами реального, как аналогоны, но роль их окажется операторской, то есть будет состоять в обозначении действия. Идеологический закон, управляющий общим сознанием (и организованной речью тоже), в этом случае помехой (принципом поражения) для меня уже быть не может, поскольку отныне он мною приведен в состояние материала.

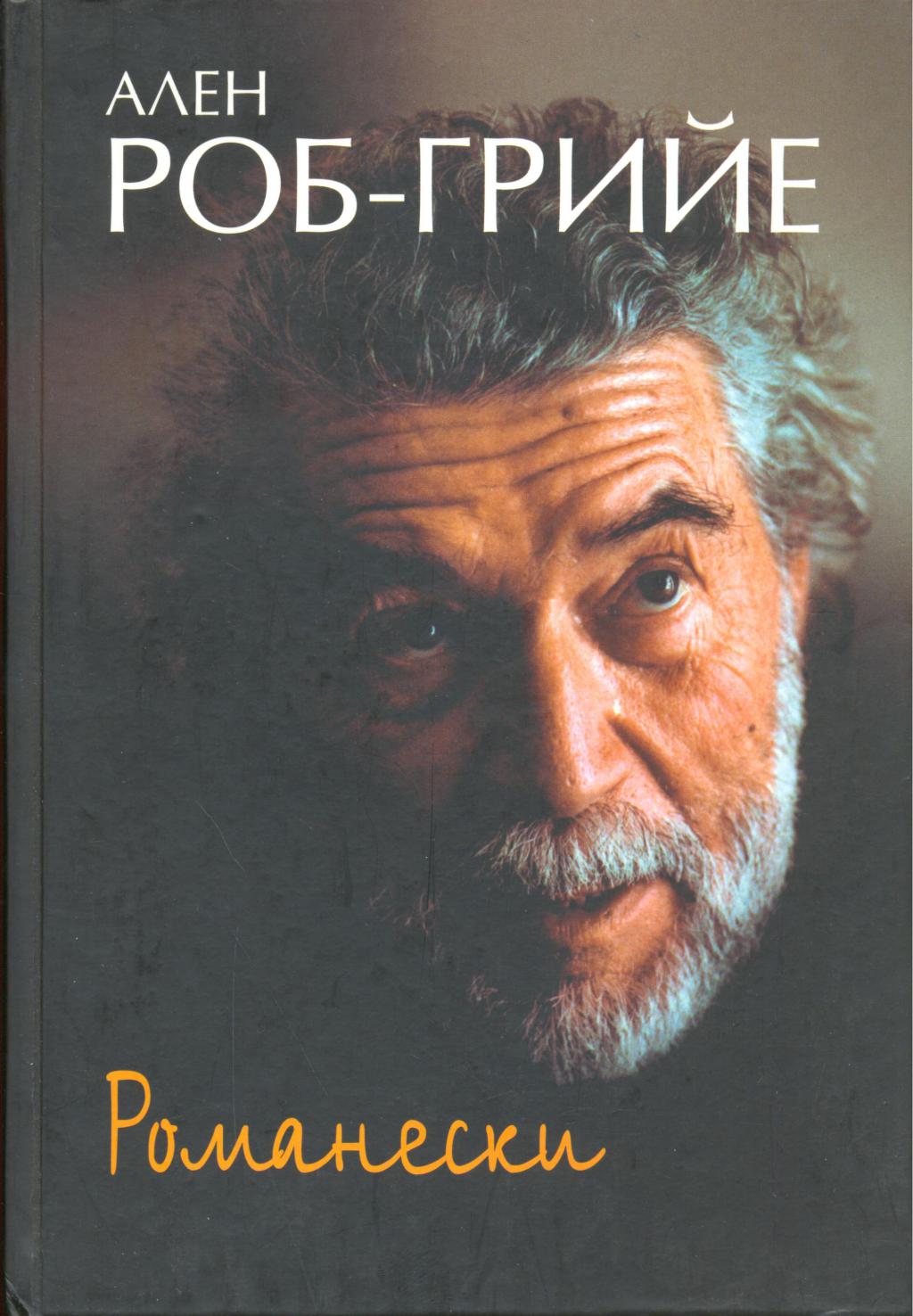

В этом контексте намерение рассказать о своей жизни предоставляет мне два прямо противоположных варианта: или я упрямо буду держать ее в кольце правды, притворяясь, что писательская речь на это способна (это равнозначно утверждению, будто она свободна), и в таком случае я превращу ее всего лишь в жизнь, полученную извне; или на место элементов своей биографии я поставлю операторов, откровенно идеологизированных, благодаря которым я мог бы действовать. Второй метод дал «Ревность» и «Проект революции». Первый, увы, дал эту книгу.

Нет, это тоже не совсем верно, ибо она, эта автобиография, не ограничивается — понятно почему — несколькими мизерными воспоминаниями, представленными за наличный расчет. Напротив, она должна будет меня сопровождать от критической статьи к роману, как от книги к фильму, в непрекращающемся вопрошении,