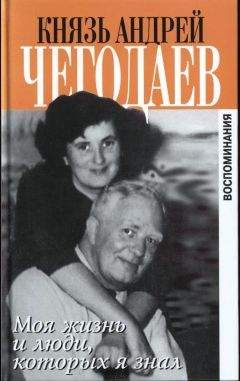

Мое рождение, в феврале 1905 года, не внесло успокоения и утешения в душу моей мамы. Когда я явился на свет божий, она посмотрела на меня и заплакала — таким я был уродом! На фотографии этого года, где я сижу на диване рядом со своей матерью, я представляю действительно весьма неказистое зрелище: сижу какой‑то аморфной и неуклюжей кучей, наподобие депутатов в «Законодательном чреве» Домье, сонный, губошлепый, очень далекий от каких‑либо понятий о гармонии. Как я мог равняться с ангелоподобным Мишей?

Кроме того, я сразу же замучил мать непрестанным хворанием — в раннем детстве я очень много болел, всем, чем только было можно. Совсем недавно моя милая двоюродная сестра Нина Самсель (которая старше меня на четыре года — она родилась в 1901 году) рассказала мне никогда не слышанную раньше трагикомическую историю про меня в первый год моей жизни. Летом 1905 года, когда мне было четыре или пять месяцев, моя мать жила со мной в Аткарске, недалеко от Саратова. Там же жила летом ее сестра Мария Николаевна со своими двумя маленькими дочками: старшей, Наташе, было шесть лет, младшей, Нине, — четыре года. (Мама моя ездила за покупками в Саратов и обычно привозила шоколад, за которым неизменно являлись мои кузины. Если шоколад почему‑то не привозился, они требовали: «Давай арбуз или стирать». Стирались с увлечением мои пеленки.) Вдруг я чем‑то заболел. Маму мою угнетали мои болезни, и на этот раз она была очень сильно напугана и взволнована, потому что я захворал тяжело. Зачем‑то ей подвернулся том стихов Майкова, и книга раскрылась на начале его поэмы или, вернее, длинного стихотворения «На смерть князя Боголюбского». Мама прочла первую строчку — «К кончине близок князь Андрей» — и пустилась в рев. Моя тетка еле ее успокоила, уверив, что это, напротив, очень добрая примета!

Как я сказал, моя мать бросила искать какую‑нибудь собственную профессию, особенно когда в 1907 году родился мой брат Дмитрий. Да в те времена в интеллигентской среде замужние женщины обычно нигде не работали — вели свой дом, и этого было достаточно. Высланный в третий раз из Москвы, мой отец получил скромную, но неплохую постоянную работу, и мама могла всецело сосредоточиться на заботах о доме и детях.

И она устроила нам удивительно ясное, светлое, спокойное детство. Для меня оно тянулось до моих тринадцати с половиной лет — до осени 1918 года. Я бесконечно благодарен за такое детство: оно позволило мне в мои десять— тринадцать лет разработать свой характер и свой душевный мир в уединенной и сосредоточенной обстановке, отрешенной от всего мелкого, случайного да и дурного. Отец постоянно отсутствовал из‑за своих служебных поездок по Поволжью — от Астрахани до верховьев Шексны, — с нами всегда была мать со своей безграничной добротой, с пылкой и яркой темпераментностью, с творческой созидательной воодушевленностью. Я не могу вспомнить ни одного даже малейшего намека на то, чтобы мама когда‑нибудь на меня сердилась, упрекала меня в чем‑нибудь, повышала голос… В доме была полная свобода, органическая и естественная, не требующая никакой специальной назидательности, какой‑то рассудочной педагогики. Я думаю, что все главное и основное, что у меня есть за душой и сохранилось до восьмидесяти шести лет от роду, — все это было найдено и выработано мною в это раннее время под чутким и незаметным надзором моей ласковой и доброй матери.

Она вела, а лучше сказать созидала дом и домашнюю атмосферу, пронизывавшую и весь распорядок жизни легко, просто, совершенно безыскусственно, — и наши умело направленные увлечения и интересы, и отношения с большим числом самых разных людей, постоянно, иногда каждодневно, бывавших в нашем доме (я помню все это с абсолютной отчетливостью примерно с 1915 года). Но очень важно, что у моей мамы были личные, собственные интересы, оказавшие на меня глубокое влияние.

Она была хорошей художницей и прекрасной музыкантшей. Рисовала и писала акварелью она постоянно, не придавая этому занятию никакого особо важного значения (поэтому почти не сохранилось у меня ее работ), рисуя, насколько я могу судить сейчас, высокопрофессионально и хорошо, но чаще ограничивалась работами чисто декоративного, «прикладного» порядка. Она вносила в текущую повседневность ясно ощутимую художественность, и я нисколько не сомневаюсь, что главное мое увлечение и занятие в большей части моей долгой жизни — искусствознание (к которому я пришел не сразу) было незаметно заложено в глубину моей души именно матерью, когда она полностью властвовала над моим духовным ростом и сложением.

Мама моя была близка с саратовскими художниками. А это значило очень многое и весьма весомое. Ее другом был, с ранних лет, чудесный саратовский художник — Виктор Эльпидифорович Борисов — Мусатов — этого одного достаточно, чтобы понять, в какой высокой художественной атмосфере складывались художественные вкусы моей матери. Борисов — Мусатов был, по существу, главой саратовской школы живописи, давшей русскому искусству ряд первоклассных мастеров, начиная с Кузьмы Петрова — Водкина и Павла Кузнецова. Имя Борисова — Мусатова было первым именем художника, какое я узнал в своей жизни. И преклонение перед ним я сохранил навсегда.

Но много важнее было увлечение моей матери музыкой. У нее был камерный рояль фирмы Мюльбах с очень нежным и мягким звуком, и она играла на нем каждую свободную минуту. Профессиональным музыкантом она, конечно, не была, но играла прекрасно — как классическую, так и новую современную музыку. Мне запомнилось, что она очень любила и постоянно играла Грига. У меня сохранилась переложенная для фортепиано партитура оперы «Евгений Онегин», которую мама играла с особенным увлечением и старанием. Дом был полон музыки — это осталось в моей памяти прочно и отчетливо. И хотя Чайковский очень скоро был заслонен в моем сознании Бетховеном и Моцартом (когда я начал учиться с домашней учительницей, а потом в школе при Саратовской консерватории) — навсегда сохранил благодарность к великому русскому композитору за одно из самых первых сильных музыкальных впечатлений. И именно в непритязательном, вероятно, исполнении моей матери, у нас дома, а не в оперном театре, каковой имелся в Саратове и в котором я слышал глубоко меня возмутившее равнодушно — банальное представление, где очень толстый Ленский, в возрасте не меньше, чем вдвое превышающем тот, что подобает Ленскому, пел сладостным голосом на краю рампы, зажмурив глаза, принимая нелепые позы, а тщедушный маленький Онегин пытался выжать из себя что‑то сиплое и хриплое! Я еще плохо и смутно знал Пушкина и все же явно воспринял это надругательство над ним (и над Чайковским) как нечто совершенно неправильное и недопустимое.

![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)