В случае Булата Окуджавы все дело в том, что голос и интонация певца, авторская манера воспроизведения его песен – все это является как бы живой плотью произведения, его телом. И оторвать песню Булата от его голоса, от его индивидуальной, только ему одному присущей интонации – это все равно что пытаться извлечь душу из тела.

(Бенедикт Сарнов. Бесконечный лабиринт. М., 2003)

Вот об этом, с некоторыми вариациями, я и говорил в том своем вступительном слове. О том, что Булат Окуджава – не поэт, не прозаик, не композитор и не певец, а – совершенно уникальное, единственное в своем роде художественное явление. И не скрывал своего восхищения этим художественным явлением, не стесняясь, признавался ему в своей любви.

Этим своим выступлением я тогда был очень доволен и не сомневался, что Булату оно тоже должно было прийтись по душе.

Каково же было мое изумление, когда до меня докатилось, что он был им не то что недоволен, а огорчен, даже обижен.

– Бен, – с обидой сказал он тогда одному из наших общих друзей, – говорил там только о песнях. Ни словечка ни о моих исторических романах, ни о моей автобиографической прозе. Словно ничего, кроме песен, я в своей жизни не написал.

Какой повод я дал ему для этой обиды, я тогда даже и не понял.

И так бы, наверно, и не понял, если бы не другой эпизод, не другой случай.

Когда ему стукнуло семьдесят,

помимо большого юбилейного вечера, когда возле здания театра на Трубной, где проходило торжественное чествование юбиляра, собралась огромная толпа желающих хоть по трансляции услышать, что происходит там, в зале, – помимо этого большого вечера был еще один – маленький, интимный – в литературном музее. И мне там тоже пришлось выступать. В этом случае с воспоминаниями, конечно.

И когда я рассказывал о том, где и как мы встретились, познакомились, а потом и подружились, Булат, сидевший в первом ряду, мне крикнул: «Про гитариста расскажи! Про гитариста!»

Я сразу понял, о чем он.

Когда мы с ним работали в «Литературной газете», был там у нас, в нашем отделе, один сотрудник – не самый одаренный и не самый умный из наших сотрудников, – совсем молодой человек. И вот он женился и устраивал свадьбу. Свадьба была со всеми мещанскими атрибутами, с обручальными кольцами (тогда как раз появился такой фельетон не фельетон, а статья в «Комсомольской правде»: «Носи кольцо, Катя!», то есть это был узаконенный официозом возврат к старым, дореволюционным бытовым традициям). И вот все мы были приглашены на эту свадьбу. Там был сервирован стол, и против каждого стула на столе был такой плакатик, обозначающий фамилию того, кому предназначен этот стул и этот прибор на столе, его место за этим столом: «Берестов», «Сарнов», «Рассадин»… И был там плакатик, на котором было написано: «Гитарист». Это был плакатик, обозначающий место Булата.

Конечно, когда Булату стукнуло семьдесят и у него была уже даже не всенародная, а мировая слава, – он мог над этим смеяться, шутить. А тогда, на той свадьбе, ему было не до шуток. Тогда ему было по-настоящему больно.

И эта боль долго его саднила.

Я вспомнил первый его выход на сцену с гитарой – это было в Доме кино. Это был провал: из зала раздавались гнусные выкрики: «Пошлость!», «Поэзия несовместима с гитарой!..»

Я думаю, именно о нем, об этом первом – провальном – своем вечере, он потом написал:

О чем ты успел передумать,

Отец расстрелянный мой,

Когда я шагнул с гитарой,

Растерянный, но живой…

Этот выход на сцену с гитарой – это был для него очень смелый шаг, и он очень мучительно переживал тогда эти выкрики из зала.

И вот только на том маленьком юбилейном вечере в Литмузее, когда он крикнул мне из зала: «Про гитариста расскажи! Про гитариста!», – только тут до меня дошло, почему он обиделся тогда на то, давнишнее мое вступительное слово. Он уже написал к тому времени два своих исторических романа, то есть как бы перешел в следующий, более высокий, во всяком случае более почтенный, разряд иерархии литературных жанров, а «для Бена», выходит, как был, так и остался «гитаристом»?

К прозе Булата я относился сдержанно,

но в разговорах с ним на эту тему никогда не высказывался.

Однажды, правда, высказалась моя жена.

Она как-то сказала, что он плетет свою прозу, как кружева (или – что она похожа на кружева. Что-то в этом роде).

Его эта мимоходом брошенная фраза, очевидно, задела. И эту свою задетость он не утаил, обнаружил ее в одном из своих стихотворений:

Упрямо я твержу с давнишних пор:

Меня воспитывал арбатский двор,

Все в нем, от подлого до золотого.

А если иногда я кружева

Накручиваю на свои слова,

Так это от любви. Что в том дурного?

Если тут и слышится отзвук обиды, то выражена она, эта обида, предельно мягко, даже как будто бы добродушно. (Можно себе представить, какую реакцию выдал бы в этом случае Максимов.)

Но тщеславие – в той минимальной дозе, в какой оно необходимо писателю, – Булату все-таки было присуще.

Когда в 1994 году он получил за свой автобиографический роман Букеровскую премию – при всей своей сдержанности и замкнутости не мог скрыть, что искренне этому рад.

Я думаю даже, что если бы в наше время устраивались выборы Короля поэтов (наподобие того, в котором за это звание некогда состязались Маяковский с Игорем Северяниным), Булат был бы рад, если бы в таком соревновании именно он вышел победителем.

Но так ли уж важна для него была бы эта маленькая радость?

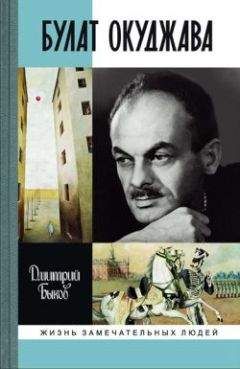

Ну а что касается утверждения Дмитрия Быкова, что «письмо сорока двух» он подписал, потому что хотел оказаться на стороне победителей , то ничего более для него оскорбительного сказано быть не могло.

Потому что у него была другая шкала ценностей, другая иерархия жизненных приоритетов:

Совесть, Благородство и Достоинство —

вот оно, святое наше воинство.

Протяни ему свою ладонь…

За него не страшно и в огонь.

Лик его высок и удивителен.

Посвяти ему свой краткий век.

Может, и не станешь победителем,

но зато умрешь как человек.

Отношением к своему писательству

Булат был близок Синявскому, который – помните? – говорил, что видит в нем единственный смысл и оправдание своего существования на земле. Потому что «писательство – это свобода».

А вот – Булат:

В склянке темного стекла

из-под импортного пива

роза красная цвела

гордо и неторопливо.

Исторический роман

сочинял я понемногу,

пробираясь, как в туман,

от пролога к эпилогу.

Были дали голубы,

было вымысла в избытке,

и из собственной судьбы

я выдергивал по нитке…