Тут теория образованного горожанина из верхов с человеком из "косных низов", обитающих на земле, никак не сопрягаются, "ибо нашего философа дворня накормит манной кашкою и натянет на ноги тафтяные чулочки, а крестьянина во все поры ждёт битва" за хлеб наш насущный", ибо брюхо пуста не помнит, вечно по чужим сусекам с топором гулять не станешь, когда-нибудь деревенские прищучат и снимут голову с плеч, и пропитаньице надо как-то добывать со своих ногтей, да и семья подпирает, не даёт кинуться в задор и гульбу, и ниоткуда даровой копеечки не прыгнет в крестьянскую мошну. Лишь от горба и сохи, от пашенки и скотинки и жди скудного прибытка, а значит трудись, христовенький, день и ночь, как ломовая лошадь. Деревенского "анархиста", только переступи с улицы порог родной избы, сразу окружает, как стая цепных псов, множество будничных беззатейных забот — и давай терзать, не отпуская вполне даже во сне. Потому я и беру слово "анархист" в кавычки, что Семёнов под этот разряд никак не подпадал, хотя отчего-то любил себя так прозывать, (и это прозываньице закрепилось за ним в деревне) ибо был лесовиком, таёжным охотником, а значит — человеком особого даже для деревни, устойчивого нравственного состава, мужественного склада и внутреннего порядка, без которого в северных сузёмках скоро станешь корчужкой и пропадёшь под елиной в первый же трескучий мороз, станешь поедью гулящему зверю. А беспутнего бродню и бестолочь, кто дело легко променивает на чарку, кто бока пролеживает на печи, размышляя лишь о том, где бы достать опохмелку, — на деревне во все поры не приваживали и не привечали, обходили стороною, ещё завидев издалёка, торопливо скрывались во свой двор и запирали ворота; от такого человека мало проку, но много греха. Самое любопытное, что главные бунташники, заводилы брались не из нищеты непроходимой, не из лени запьянцовской, но из рассудительного домовитого, работного мужичья, кто с книгой не расставался, кто размышлял не только о Боге и месте человека на земле, но и откуда берётся на свете несправедливость...

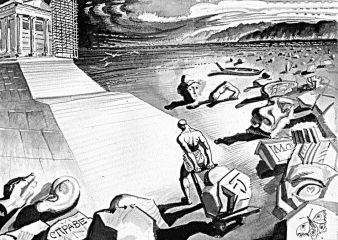

К барской задумке мужик если и пристает, как оса на варенье, не только чтобы погулять вволю, тайно положившись на "авось" и Господа, испить из круговой братины кровавого винца, но с дальней мечтою, не свойственной теоретикам, — сыскать на белом свете Закон Правды для всех, и если и не обнаружить, то всем крестьянским скопом, пройдя через бунт, сотворить Идеал. Вместо петровского государства, где прописана для исполнения каждая буква закона, глухого к народной душе, где милость к ближнему спрятана в дальний чулан, — выстроить Идеал для всех, самое совершенное общежитие для русского народа.

Хотя Евдокия Матвеевна и обзывала мужа в шутку пролетарием "от земли отказался, дак", но запустил-то благоверный пашенку не по своей прихоти и лени, что в тягость она иль немилостива частенько: то зябели, то замоки, то мороз не ко времени, то дожди-сеногнои не отпускают до холодов, — а милости не видел от властей, обложили налогом пуще, чем бывшие "царские сатрапы" оброком. Я не настаиваю, что Семёнов — человек идеальный; он, быть может, для кого-то и очень далёк даже до приличного гражданина из-за вспыльчивости натуры, излишней внутренней прямизны, совершенного неумения схитрить, изловчиться в малом, чтобы выиграть в главных замыслах... Но для иного проныры и Емельян Пугачёв — вовсе негодящий человеченко, шатай-болтай, бандит, разбойник, бунтарь, наведший напрасной смуты в России, пустивший излиха барской кровушки, соблазнитель ко греху, потворщик дурных страстей; но для кого-то заступник за униженных и оскорбленных, отец родимый, промышляющий на просторах России народной Правды, он же и провидец, прозорливец, наделенный не только талантом мыслителя, государственного строителя, но и строгими чертами вождя и воителя с царским венцом на челе, "который невидим бысть. Пугачёв, быть может, по своим природным задаткам был куда ближе для царского трона, чем Екатерина, но " белая кость" перекрывала дорогу " черной мужицкой крови"... Имя Екатерине Второй, которую презирал великий Пушкин, выкроила и раскрасила дворцовая челядь и пишущая братия; Пугачева же возвеличила народная молва и поклончивая память, и пьедестал его оказался куда выше и славнее, как бы ни мазали его дёгтем, чем украденная заговором тронная стулка провинциальной принцессы.

ИМЕННО В ЭТИ ГОДЫ пришло Семёнову на ум построить "водоход", чтобы облегчить рыбную путину и не ломить на реке по-бурлацки, теряя последнее здоровье; да и годы, братцы, незаметно подкатили под шестой десяток, и долгие лесованья по зимам, ночевки на "сендухе" заметно сказались на горбине, — и там нынче скрипит, и тут ломит. Уж не вскочишь с постели, как прежде, ухарем-молодцом, по первой побудке, но пока ступишь на пол, полчаса разламываешься, спустив с кровати ноги и грустно потирая сквозь бязевые кальсоны шишковатые мозжащие колени; да вот и в хребтинку будто железная кованая спица вставлена. А у мужика как: в гроб ложиться, но пашенку сей! Может, в эти мгновения и вспомнился Семёнову сродник Данила Ядрёна Палка, что изобрёл "водоход" с колёсами и, угодив в несчастный случай, изрядно посмешил деревню...

Только настройся сердечным взором — и сразу встанут в глазах родные просторы, неохватная русская ширь, далеко уходящая за реку Мезень, за тёмно-синие лесные чащобы, а на деревенском глядене в июньский день толпятся белощёла в картузах и пуховых шляпах, кто в вытяжных базарных сапогах, иные в бахилах, в чесучевых "спинжаках", в суконных визитках, дымят цигарками, пересмеиваясь и "щёлываня" над Данилой Ядрёна Палка, который важно спускается с угора, неспешно усаживается на корме. "Ну, с Богом!" — торжественно восклицает он, степенно кладёт двоеперстием на лоб кресты, берёт в руки правило, два нанятых нездешних мужика хватаются за рычаги, начинают раскручивать лопасти по бокам карбаса. Лодка отчалила, скоро пошла накось Мезени. Данила торжественно вскричал: "Запевай, робяты!.. Как баран-то круторогий, не нашел домой дороги... Эх, дубинушка, ухнем, эх, зелёная, сама пойдёт!.. Теперь-то деньги все будут наши, в накладе не оставлю. Наддай, ещй наддай, эх, ми-ла-и вы мои!" Лодка бойко выскочила на стрежь, тут ветерок низовой на ту беду откуда-то взялся, побежали по реке бельки, поднялся взводенёк, волна-толкунец сердито пихнулась в борт, что-то хрупнуло у "водохода", брякнуло, колесо покривилось, и посудинку обреченно понесло вниз по реке. Гребцы бестолково махали руками, кричали: "По-мо-ги-те!" Оказывается, весла-то на берегу забыли. Эх-ма, горемыки несчастные, зла на вас нет. Пришлось спасать... Постой, когда это было? Да, кажись, ещё перед японской, когда с самураем косоглазым не столковались. И в той толпе привёлся кузнец Семён Семёнов, уже семейный, было ему двадцать шесть, а Даниле Ядрёна Палка под шестьдесят. Так и не разбогател старик; ума не палата, не-е, на пальцах два плюс три загибал. Но — толковый, беспокойный был мужик, ему бы грамотёшки схватить. Да где её в те поры было взять? Только самоукой разве. Тут не баклушу топором тесать; механика — серьёзная наука, не хвосты быкам крутить...

Из тайги с белкованья охотник Семёнов, как обычно, вышел в конце марта, в лесу ещё снегу по рассохи, лёд на реке стоит, забереги едва вылились, росчисти и огороды заброшены на зло врагу с его бешеным налогом, скотина сведена со двора, иная продана в Карьеполье, мелкая пущена под нож, дрова на горке в поленницах... Чем занять себя, когда самое безвременье для трудового мужичка, который без дела сидеть не может, у него руки чешутся, ищут работы? Весенний день долгий, по распутице по тракту ни пешего, ни конного; кто хотел и мог из высланных, те давно утекли из-под надзора по сузёмку на Усть-Пинегу и дальше с глаз; досадовать на власти Семёнов уже угорел, к стихам нужен душевный настрой. Да и для писанья самое время ввечеру при лампе-висячке, когда чады все улягутся спать, и луна встанет в окне, то суровая из-за хмурого лесу, вся в дыму, то в нежном образе, в лазоревых шелковых паволоках... Так вот бездельно посидишь, тоскуя, у оконца, смоля махорную сосулю, до постоялого двора сбродишь и, косясь на вредную официантку, с которой мир не берёт, невольно возьмёшь косушку вина. Может, в хмельном туманце вспомнился Данила Ядрена Палка и пришло в голову сделать "водоход" из двух лодок, колесо с лопатками поставить между и крутить ногами. А коли задумал, тут и взял Семёнова нетерпёж, ум загорелся, и время побежало галопом, будто кто подстегнул. День да ночь — сутки прочь. Эх, русскому мужику только не мешай, да чуток подсуропь, будь милостив, не отбивай руки, не ставь палки в колёса, — так он горы свернёт, и что только не "начудит всему миру", уж так голова у него выкроена. Отобрали власти лодку — Семёнов другую сшил; конфисковали невод — всей семьёю тут же связали новый. А коли решил удивить мир, то, не промедля, принялся валить ёлушки да соснушки для речной посуды, колоть на плахи, да тесать топоришком на доски, распаривать в жолобе, да притягивать к кокоре можжевеловыми верёвками, да крепить коваными нагелями. К лету и сшил с сыновьями две небольшие лодочки. Так или примерно так и случилось у "анархиста". Скоро пишется, да долго дело делается...