И для Самарина, и для Горемыкина разговор о монархии, о любви к царю – разговор особый, не только политический, но и религиозный. Для них обсуждение типов любви к царю – это проблема не только политической теории и практики, но и политической теологии.

Если современники нередко использовали слово «любовь» в своих дискуссиях и придавали ему большое значение, то это оправдывает интерес историка к изучению данного аспекта политической риторики. Для понимания предреволюционной России это не менее важно, чем выявление в точности запасов муки в Петрограде зимой 1916/17 года или количества листовок, изданных подпольными организациями.

Большинство людей, любивших или ненавидевших, презиравших или жалевших царя и других членов императорской семьи, никогда лично их не встречали. Представление об этих «августейших особах» складывалось у них годами, под воздействием газетных сообщений и церковных проповедей, просмотра кинохроники, разглядывания настенных календарей и лубков, парадных портретов, висевших в присутственных местах и школьных классах, изображений царей на почтовых марках. И, не в последнюю очередь, это представление складывалось под влиянием разнообразных анекдотов и слухов. О членах императорской семьи судили по образам, распространявшимся этими различными каналами, а воспринимались, «переводились», редактировались эти образы в зависимости от современного контекста, а также под влиянием предшествующей «личной» истории отношений современников с образами данных персонажей.

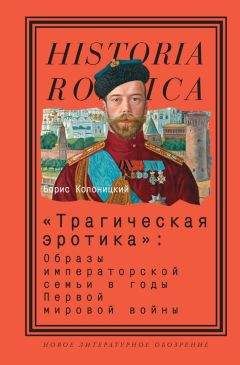

Соответственно в данной книге предпринята попытка изучения тех образов членов императорской семьи, которые производили особенно сильное впечатление на современников, которые влияли на общественное сознание и на политическую борьбу в канун революции 1917 года.

Разумеется, так называемая «фактическая биография» Романовых порой не имела никакого отношения к истории жизни их многообразных и противоречащих друг другу образов, но порой именно последние оказывали большее воздействие на политический процесс, чем реальные действия соответствующего персонажа. Нередко именно эти образы определяли и политическую судьбу оригинала. В некоторых же случаях и прототипы образов желали, чтобы их портреты выглядели иначе – они хотели казаться моложе или красивее, проще или величественнее, воинственней или милосерднее. Для историка важны все эти образы – парадные портреты, автопортреты, романтические изображения, шутливые шаржи, злые карикатуры и даже порнографические картинки представляют не меньший интерес, чем фотографии или «реалистичные картины», при условии, если они действительно были востребованы современниками. Перед исследователем стоит сложная задача реконструкции замыслов создателей этих разнообразных образов, наполняющих портретную галерею последних Романовых. Но не менее важна и реакция зрителей и читателей, которые воспринимали и использовали образы по-своему, искажая тем самым изначальные замыслы заказчиков и цензоров, художников и писателей.

Глава I

ОБРАЗЫ МОНАРХИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЛУХИ

Современные историки все больше внимания уделяют репрезентации власти. Расшифровка риторических образов осознается ныне как задача не менее важная, чем поиск «достоверных фактов». Необходимость соответствующей декодировки представлений о власти ориентирует исследователей на выявление новых источников, придает новый смысл источникам, давно уже введенным в научный оборот. Необычайно сильное влияние на российских ученых имела книга профессора Колумбийского университета Ричарда Уортмана11.

В силу различных причин ранние классические труды М. Блока и Э.Х. Канторовича не оказали подобного воздействия на исследователей, изучающих историю Российской империи рубежа XIX – ХХ веков12. Даже известные работы Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского и В.М. Живова13, существенно повлиявшие на самого Р. Уортмана, остались недостаточно оцененными российскими историками Нового времени. Возможно, в этом проявилось влияние междисциплинарных барьеров, потребовался труд зарубежного историка, который убедительно показал, что подходы, выработанные российскими филологами и историками культуры, могут с успехом быть применены для изучения русской политической истории Нового времени. Впрочем, некоторые отечественные историки и по сей день считают исследование политической символики чем-то декоративным, каким-то украшением «настоящей» политической истории…

Используемый Р. Уортманом термин «сценарии власти» выражает суть его исследовательской позиции. Он позволяет связать воедино политику, идеологию самодержцев и символическую репрезентацию императорской власти во время различных царствований российских императоров и императриц.

Это замечательное исследование, предлагая ряд интересных наблюдений и важных выводов, ставит перед историками и немало новых сложных вопросов, требующих дальнейшего изучения. Среди них – вопросы о восприятии образов монархии, о распространении этих образов на уровне массового сознания, о «переводе» всевозможных значений образов власти в языках разных культур и субкультур. Иными словами, историков должны интересовать не только действия «сценаристов» – авторов и соавторов различных «сценариев власти», ведущих «режиссеров» и «исполнителей главных ролей»: театр власти невозможно также представить без импровизирующих честолюбцев – политических актеров второго плана, устремляющихся на авансцену. Этот театр нельзя описать без несущих отсебятину «суфлеров», а также без многочисленных заинтересованных «зрителей». Живая, а порой и возбужденная реакция последних могла существенно менять сюжет политической драмы, ломать утвержденный и отрепетированный сценарий власти.

Книга Р. Уортмана стимулировала изучение образов царской власти. Так, например, следует выделить недавнюю монографию С.И. Григорьева, в которой на основе изучения архивных источников исследуется деятельность цензуры Министерства императорского двора. Цензура придворного ведомства пыталась выступать в роли своеобразного фильтра, оказывая влияние на образы императорской власти, рождавшиеся и тиражировавшиеся в ходе реализации различных коммерческих проектов14.

Не только обаяние интеллектуальной моды подталкивает ученых, изучающих историю России начала ХХ века, к исследованию репрезентаций монархической власти. Сама современная историографическая ситуация настоятельно требует обращения к этой теме. Изучение состояния власти в предреволюционное и революционное время невозможно без обращения к этим сюжетам.

Во-первых, периоды глубоких политических потрясений необычайно усиливают роль персонификации в политике. Не следует полагать, что персонификация политических и идеологических процессов является лишь неким «пережитком» так называемого «традиционного общества», неизбежно преодолеваемым в результате «прогресса». Собственно, любой политический процесс, любое политическое движение сложно представить без персонификации разного сорта и разного уровня: не только троцкизм и маоизм, но и перонизм и голлизм пережили своих «отцов-основателей», и после смерти вождей миллионы людей продолжали отождествлять себя с ними. Однако во времена острых общественных кризисов у многих людей возникает особенно сильная психологическая потребность отождествлять себя с авторитетным политическим лидером. Иногда, хотя и далеко не всегда, это сопровождается действительным возрастанием воздействия выдающихся политиков и государственных деятелей на развитие общественной ситуации, существенно усиливается значение т.н. «личного фактора» в истории. Но порой современники, а вслед за ними и историки слишком доверяют горделивым авторепрезентациям политических и государственных деятелей прошлого, придавая «вождям» и правителям чрезмерное значение.

Политический автопортрет лидера (парадный или романтический) нередко определяет традицию его последующего изображения. Отодвигая других участников событий на задний план, вожди ставятся в центр повествования, а безликие «массы» становятся лишь более или менее выгодным фоном для исторических описаний, выдержанных в жанре группового портрета с героем. Соответственно история чрезмерно биографизируется, гиперперсонифицируется, жизнеописание ведущих политиков организует исторический нарратив вокруг «исторических личностей», история общества порой сводится к биографии вождя. Так, например, Октябрь 1917 года историки самых разных взглядов и всевозможных научных школ описывают «через Ленина». Тем самым они следуют в конечном итоге той историографической схеме, которая восходит к большевистской пропаганде, ставшей, хотя и не сразу, лениноцентричной. Лидер партии большевиков рассматривается как основное действующее лицо исторического процесса, как всемогущий создатель нового государства, нового общества. Неудивительно, что «тоталитаристы», яростно критикуя коммунистическую интерпретацию революции, по существу воспроизводят в основных деталях большевикоцентричную и лениноцентричную структуру большого советского исторического нарратива: политическая оценка Ленина меняется, но он остается центральным персонажем повествования.