Брюнет и худой шли по лесу пешком, время от времени сверяясь с картой. Они не любили леса и боялись его (в лесе было что-то анархическое, языческое, неправильное), но было безопасней и разумней выйти к Кистеневке лесом, чем дорогой.

Лес был еловый, какой принято называть мрачным; но сам по себе лес не был мрачен или весел, мрачны могли быть только мысли людей, что бродили под его покровом. Идти было относительно легко: колючие лапы высоко росли и не хлестали по лицам; на высоте своих глаз эти двое, что сейчас шли, видели только серые, корявые стволы, похожие на слоновьи ноги, да жиденький полувыцветший подлесок; день стоял безветренный, ясный, тихий; земля, усыпанная рыжими иглами, была плотная, сухая, редкие островки снега казались ненастоящими, как новогодняя вата.

— Лев Сергеевич, мы надеемся, что Люда будет с вами счастлива, — сказал батюшка.

— Я постараюсь…

— Вот эта ваша рукопись… Ее необходимо уничтожить.

Рукопись была вообще-то собственностью Саши, но Лева не стал говорить об этом батюшке. В присутствии служителей культа он всегда робел. Как всякий атеист, он ждал от батюшек непрестанного охмурения и проповедей. Он думал, что батюшка скажет, что эта рукопись — зло. Но батюшка не сказал про зло, он сказал только, что владеть рукописью ему представляется небезопасным, и Лева не мог с ним не согласиться.

Несмотря на легкость пути, агенты устали. Они сбили ноги о корни, порвали одежду о сучья. Но карта говорила, что Кистеневка совсем уже недалеко. Впереди себя они увидали просвет. Это не была деревня, это была просто небольшая поляна, по-видимому, искусственного происхождения: деревья были когда-то вырублены, о чем свидетельствовали громадные трухлявые пни, а новые не успели как следует вырасти, ель растет страшно медленно. Полянка так и манила отдохнуть, но им отдыхать было некогда.

— Гляди, — сказал Дантес, — блиндаж… С войны?

— Что-то бревна уж очень свежие.

Дантес шел впереди Геккерна. Не потому, что Геккерн был старше и больше устал, а просто так как-то получилось, что Дантес шел впереди; да Геккерн еще чуть приотстал, засмотревшись в карту. Он все еще водил по карте глазами, когда земля под ним прогнулась и небо с грохотом рухнуло на него.

Кто-то кричал — на одной ноте, душераздирающе, жутко… Геккерн оторвался от земли, вскочил; у него горел рукав, он на бегу сбил пламя. Дантес лежал в нескольких шагах от него и страшно кричал: живот его был в клочья разорван, а ноги… ноги… о-о… Геккерн упал на колени, скинул штормовку, рубаху стащил не расстегивая, через голову, стал рвать на ленты. Дантес кричал надрывно, от этого крика у Геккерна звенело в ушах, руки плохо слушались его. Он сделал Дантесу укол — такой укол, чтоб убить боль, но боль не умирала сразу, она могла бы умереть сразу, если б Геккерн вколол двойную дозу, но он боялся, что сердце раненого такой дозы не выдержит.

— Вася, Вася, я сейчас… сейчас…

Лицо Дантеса было иссиня-серым, нижняя губа в двух местах прокушена.

— Не… не могу… пристрели ме… меня, — с ужасным усилием выговорил он, — больно…

Он умирал, это было б очевидно любому. Любому, но не Геккерну.

— Сейчас… я сейчас… ты потерпи…

Дантес пытался куда-то тянуться рукой; он скулил от невыносимой боли и скрипел зубами.

— Пристрели… ради бога… Толя… мне больно!

У них были при себе и такие ампулы, чтобы умереть, и он не мог не помнить об этом даже теперь; но в силу какого-то атавизма он молил, как во все времена раненные в живот молили товарищей: «Пристрели…» Геккерн на коленях стоял над ним, черный от копоти, худой и страшный, как престарелый волк, чье дитя порвали псы. Глаза его были сухи: так давно он не плакал, что его слезные железы атрофировались. Он взвыл; он выл так, что все волки валдайской земли слышали его и в горе и страхе жались друг к другу.

— Пожалуйста, — опять пробормотал он, — пожалуйста… Сынок… я сейчас… сейчас…

А потом прогремел второй взрыв, гораздо мощнее первого. Это был coupe de grace, удар милосердия, которого оба они не заслужили. Но милосердие обычно бывает неразборчиво.

XII

— Ты все провалил! Ты говорил, что пустил по следу лучших! Где эти лучшие?! Сколько времени они не выходят на связь?

— Сутки… Уверяю тебя, это были отличные агенты… Они, наверное, слишком хорошо вошли в свои роли…

— Ты за все ответишь! Твои ублюдки-агенты удрали в Хельсинки; твои ублюдки-ликвидаторы вообще исчезли бесследно…

Чистильщики не пошли в Хельсинки по следу, что оставили им Геккерн и Дантес; рассудив, что после ликвидации агентов их самих ликвидируют, они благоразумно удрали в противоположную сторону — на Восток. А теперь и те, кого пустили за ними, уже сутки не выходили на связь…

— Что теперь делать? Рукописи нет. Спортсмена и Профессора нет. Агентов нет. Кругом тарарам. Европа гибнет.

— Туда ей и дорога.

— Да, но как теперь спасти Россию, мать ее…?!

— Но у нас остались те двое, которые пишут. Надо срочно о них позаботиться.

— О, непременно. Но ведь они еще не дописали до конца. Они не написали, что там, на последней странице. Вдруг они еще напишут, кто он. Подождем еще немного.

— А если они так и не напишут этого?

— Должны написать. Иначе им не заплатят. Загадка без разгадки никому не нужна. Ты, должно быть, никогда не читал конспирологических романов.

XIII

Кистеневка спокойно спала, залитая луной; все окна темны были. Только в ночном клубе да в церкви светились огни. В каком-то из этих заведений — не суть важно, в котором — сидели семеро братьев и дядя-Председатель. Они не пили ни водки, ни вина, ни чаю. Озабочены были их лица. Разговор у них был суровый, деловой.

— Не расслабляйтесь, братва, — сказал участковый, — ничего еще не кончено.

— Останки уничтожены, — сказал зоотехник, — все концы в воду…

— Но начальство-то ихнее в курсе, куда они шли. Всю деревню трясти будут.

Кистеневские не могли знать о том, что агенты пустили свое начальство по ложному следу — в Хельсинки.

— Вече созывать будем? — спросил окулист.

— Погодим маленько, — сказал директор продмага.

— Я проведу с прихожанами воспитательную работу, — сказал батюшка. В армии он был замполитом и, когда волновался, прибегал по старой памяти к замполитской терминологии, а не к христианской.

— Ладно, — сказал Председатель, — утро вечера мудреней. Не забывайте, что завтра у нас свадьба.

Они торопились сыграть свадьбу, чтобы жених не передумал и не убежал. Это была сейчас главная забота, главней ничего не было.

— Теперь мы получим деньги? — спрашивал Мелкий, весь дрожа от предвкушения. Он столько всего себе купит — телевизор новый, зимнюю шапку…

— Шиш мы получим. Еще и аванс отберут. Издатель нас пошлет, — сказал Большой. — Я б на его месте послал.

— Почему?!

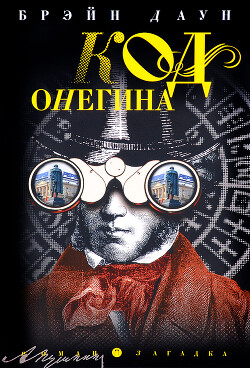

— Почему-почему… А где «Евгений Онегин»? Где героиня-пушкиновед? Где ликбез для читателя? Где вообще все?

Мелкий шмыгнул носом и сказал:

— Я не знаю…

— Вот и я не знаю. А только он нас пошлет. Уж ты мне поверь.

— Это я-болван виноват, что мы написали совсем не то и не про то, — сказал Мелкий, повесив голову.

— Нет, друг мой. Не казни себя. Ты-болван тут абсолютно ни при чем.

— А кто виноват?

— Никто… — сказал Большой, морщась, словно от зубной боли. — Это все в воздухе… Быть может, еще не поздно все исправить, если забыть про воздух… Слушай, я схожу за сигаретами.

Когда Большой вернулся, за столиком в кафе никого не было. Раскрытый ноутбук, кофе в чашке еще дымится. Он выбежал на улицу. Он увидел только, как лиловый «понтиак» уезжает со стоянки. Странно. Он думал, что это будет черная «Волга» или полубандитская «девятка» с темными стеклами, и был уверен, что первым возьмут — его.

Он побежал за «понтиаком», но не догнал, конечно. Некоторое время он топтался, взмахивая руками и озираясь. Потом вернулся на стоянку. На том месте, где стоял «понтиак», валялась пуговица от льняного костюма, оторванная с мясом.