– Интересно… Это наш?

– Не, фашист, – Саныч плюнул. – Харя фашистская…

Саныч снял с плеча ППШ, прицелился.

– А как ты определил? – спросил я. – Ну, что он фашист?

– Целый. И сидит. Как замерз, так и сидит. Я же тебе рассказывал, ну, про волков? Если бы наш был, волки его бы уже пожрали как следует. А эту погань даже волки не жрут.

– А может, тут волков нет?

Саныч опустил автомат, поежился, постучал зубами.

– Тут их полно… – сказал он. – Ладно, пойдем, посмотрим, может, чего полезное…

Мы продолжили приближаться к немцу, обходя его сбоку. Я на всякий случай держал наготове пистолет, а вдруг? Саныч уже повесил автомат на плечо, видимо, он был уверен в том, что фашист мертв. Следов вокруг него совсем не было, видимо, снег выпал после того, как фриц вмерз.

Спереди фашист еще больше походил на сосульку. Не знаю, что на него с неба натекло, но явная сосулька, полморды впиталось в лед, правый глаз наружу, открыт, смотрит. Зубы зеленые. Обряжен в обычную немецкую шинель, на голове пилотка, оружия не видно.

– Откуда он тут? – спросил я.

– Да мало ли… – Саныч оглядел окрест. – Много набило всякого сброда. Война сто лет как кончится, а их все равно находить будут. От своих отбился, осенью, наверное, еще.

– Как отбился?

– Да как угодно. Наши подорвали машину, он кинулся драпать, заблудился… Видел, как от эшелона немцы удирали?

– Ну…

– Вот и этот. Понесся, себя не помня, а когда очухался, то уже и заблудился… Смотри-ка, сумка.

У немца была сумка. Кожаная, пузатая, как большой портфель, только с ремнем. Совсем не военная, видимо, трофейная, наверное, во Франции у кого-нибудь отобрал, такая откормленная сумка, богатая, дорогая. Кожа толстая и маслянистая будто, кажется, и не замерзла.

Саныч наклонился над мертвецом, потянул за ремень. Сумка примерзла, Саныч дернул сильнее, но фашист не шелохнулся, крепко пристыл. Тогда Саныч вытянул нож и попытался сумку срезать, однако не получилось, вокруг ремня нарос лед, лезвие с ним не справилось.

– Окоченел, зараза… – Саныч уперся ногой в замерзшего, дернул покрепче.

Сумка с треском оторвалась, Саныч отряхнул ее от снега, открыл.

– О, это по твоей части! – он сунул руку внутрь, достал.

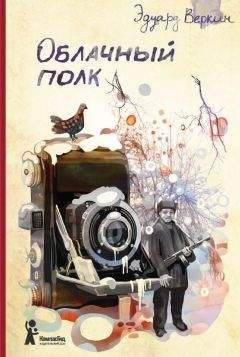

Камера. Фотоаппарат. Переносной, видно, что дорогой, чьего производства я точно не понял, вроде немецкий, чехол аккуратный, внутри бархатный, а снаружи пупырчатая вишневая кожа, и размеры небольшие, в ладонь почти умещается, приличная машинка. – Что за аппарат? – спросил Саныч. – Хороший? Разберешься?

– Все камеры похожи, одно и то же везде. Линза целая, пленка есть… Тут пленка заряжена, кстати, почти новая, восемь кадров истрачено.

Я щелкнул гашеткой затвора, взвел аппарат, нацелился на сосну. Надавил на кнопку спуска. Аппарат прошелестел шторками.

– Работает.

– Ага, слышу. Это ведь тоже, наверное, корреспондент, – сказал Саныч мрачно как-то, ткнул немца валенком. – Наверное, тоже пишет в газеты. И фотографирует. Фотограф. Ну-ну…

Саныч повесил на шею лямку, пристроил сумку на животе.

– Да тут одна ерунда, – разочарованно протянул он. – Письма вроде…

Саныч достал пригоршню писем, немецкие, в серой бумаге.

– Конверты открытые, – Саныч проверил пальцем. – Проверяли что ли…

Он достал письмо, тетрадный листок, совсем в клеточку, бумага как наша, а буквы не наши.

– Либер мутти… – прочитал Саныч. – Либер мутти, учил-учил в школе… Ты учил?

– Учил. Но забыл.

– А я французский хотел, французы лягушек едят, – одним ртом улыбнулся Саныч. – Лягушки вкусные, я сам их много жрал, надо только жарить правильно… Немецкий мне нравилось учить. Вас ист дас, вас ист дас, фрицы драпают от нас…

Саныч скомкал бумагу, отшвырнул в сторону. Достал еще, просматривал, усмехался, комкал.

– Почерк у них красивый, – Саныч разглядывал письма на просвет. – Убористый. У нас так бухгалтер писал, такие буковки, как улитки. Майн фатер…

Скомканная бумага раскатывалась по сторонам, Саныч изучал письма. Иногда что-то говорил на забытом.

Я сделал шаг назад, быстро поднял камеру, отыскал его через видоискатель, щелкнул.

Затвор сработал. Совершенно штатно, счетчик кадров переместился на «9». Я проверил объектив – нормально, не закрыт. Кажется, получилось. Получилось! Снимок то есть. Саныч говорил, что снять его нельзя, заговор какой-то. Ага, заговор… Предрассудки сплошные!

– Ты что это там, сфотографировал что ли? – Саныч оторвался от писем.

– Кажется да.

– Ты меня сфотографировал, – он наклонил голову вбок, посмотрел на меня с интересом. – Однако… Ну-ка, попробуй еще разок.

Второй раз тоже получилось. И третий. Саныч воодушевился, снял сумку, закинул на плечо ППШ, сказал:

– Выходит, что меня только нашим фотоаппаратом нельзя снять, фашистским можно. Забавно как. Давай, щелкай.

Я щелкал. Раз, пять, двенадцать, пока пленка не закончилась. Двадцать семь кадров и упор.

– Все, – сказал я. – Готово. Теперь ты для истории сохранен.

– Странно все-таки. Ты уверен, что получилось? Ничего там внутри не заклинило?

– Вроде нет. Правда, проявить ничего не удастся, потом, после войны. Ну, или с самолетом отправить.

– Не, – помотал головой Саныч. – Это моя единственная фотокарточка, ее надо беречь. Храни!

Саныч торжественно похлопал меня по плечу.

– Буду, – пообещал я.

Зачехлил камеру, убрал в карман. Отличная вещь, стоит, наверное, дорого. Да и не найти такой у нас. А проявить на самом деле можно после.

– Интересный фашист, – Саныч вернулся к трофейной сумке. – Фотоаппарат понятно, а зачем кому-то письма нужны чужие?

– Не знаю…

Саныч достал еще писем, много, они застряли у него между пальцами, как примерзли, Саныч стал обрывать их, как листья.

– А тут и наши вроде…– удивился Саныч. – По-русски написано, но не треугольники. Зачем фашисту наши письма? Ну-ка, ну-ка… Слушай, а может это разведчик какой, а? А это донесения шпионские? Наверное, наши письма обычно в треугольниках. Давай-ка почитаем…

Саныч выбрал из сумки письмо, расправил, стал читать. Вообще-то, читать чужие письма не очень хорошо, я никогда не читал… С другой стороны, может, это на самом деле разведданные? Тогда нам очень повезло, посреди леса наткнулись на немецкого разведчика…

Саныч кашлянул. Горлом как-то, будто у него там что-то застряло. Достал еще письмо, стал читать, третье, четвертое. У него задергался глаз. Я такое один раз видел, когда…

Он скомкал письма, сжал их в кулак. Нос еще задергался. В прошлый раз, когда у Саныча задергался нос, он…

Ничем хорошим это не закончилось.

– Что? – спросил я. – Что там?

Саныч прикусил губу, отвернулся.

– Дай мне.

Я попытался достать письмо из кулака, но Саныч сжимал горсть крепко, пришлось чуть ли не пальцы отгибать.

Вывернул письмо, почувствовал бумагу, шершавая. Чернила расплылись и немного позеленели, буквы утратили очертания, но прочитать было можно. Я прочитал.

Саша, отцу, ушедшему на фронт. Один лист, две тетрадные странички, почерк разный, то выше, то ниже, наклон гуляет, сами буквы треугольные, письмо как письмо, так я сначала подумал.

«Здравствуй, папа!

У нас тут хорошо. В этом году очень теплая весна и яблони цветут, но тут они не такие, а розовые, а яблоки на этих яблонях маленькие, как наш крыжовник. Но очень сладкие, из них даже сахар делают. А еще тут растут другие ягоды, клубника, терновник и вишня, оно все в конце лета поспеет, говорят, что будем варить варенье на зиму. Тут и лес есть, в нем растут грибы. И березовый сок, мы его недавно пили очень много, сколько хочешь. От него хорошо становится, и просыпаешься легко.

Сплю я на втором этаже кровати, тут все новички спят сначала на втором. Но мне это и лучше, потому что до потолка далеко, как у нас дома. Тут в стене дыра была, но я сходил в лес и набрал мох, тот самый, зеленый, что ты учил для бани. И в щель забил, так что теперь не дует. Дом старый, он весь скрипит, а крыша, как барабан, если идет дождь, то как камни падают.

Летом мы будем все учиться на заводе, делать ящики для патронов, и огород разводить. А еще дрова пилим, потому что дров на зиму нам надо много – железная печка у нас одна, а остальные камины.

Мама у нас умерла. Немцы пришли в наш колхоз и повесили дядю Борю, чтобы все видели. А потом они стали раздавать детям конфеты, и Вася тоже умер, съел две штуки и у него изо рта побежало белое, а вечером он умер. И все остальные тоже умерли, потому что конфеты были отравлены. А я только крайчик откусил, поэтому меня просто три дня тошнило.

А тетя Аня не взяла конфет для своего Толичка, солдаты велели его вывести, а тетя Аня велела ему бежать. Но он неправильно побежал, надо было наискосок, а он прямо, солдат выстрелил и попал в ногу. Но Толик был еще жив, только кричал. Тогда они его взяли и бросили в колодец.

Мама сказала, что надо убегать, мы побежали в лес, а они стали стрелять нам в спину. Попали маме в плечо. Оно очень распухло и болело, мы бродили по лесу три дня и ели только чернику, а когда вышли к своим, то было уже поздно – у мамы началось заражение крови и ее уже не вылечили.