За чашей чашу пьет в беспамятстве она.

Рисунок видела — и сердце в ней слабело,

А прятали его — искала оробело.

И стражи поняли, признав свою вину:

Ширин прекрасная окажется в плену.

И в клочья рвут они утонченный рисунок:

Бледнит китайский он законченный рисунок.

И говорят они, поспешно клочья скрыв:

«Поверь, его унес какой-то здешний див.

Тут властвует пери! С лужайки — быстрым бегом,

Вставайте! Новый луг отыщем нашим негам».

Сия кадильница в них бросила огонь,

И окурились все, как бы от злых погонь,

И, дымом от огня затмив звезду несчастий,

Конец погнали в степь, спасаясь от напастей,

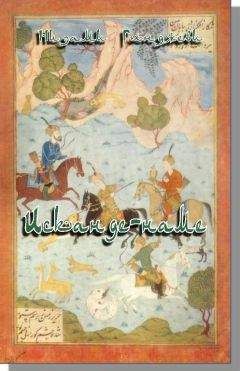

Шапур во второй раз показывает Ширин изображение Хосрова

Лишь только красный конь копытом на горе

Взрыл огненную пыль, пророча о заре,

И в каждой щели он отрыл багрянец клада,

В тот час, когда гора парче пурпурной рада, —

Шапур свой начал день; он снова под горой

Был прежде, чем туда примчался райский рой.

Еще заранее, достав бумагу, снова

Он начертал на ней красивый лик Хосрова.

И, услаждая дух, в тени большой горы

Цепь роз опять сплелась для песен и игры.

Посрамлена луна, лишь спало покрывало —

Египетская ткань, что их полускрывала.

Как будто нехотя вошли в игру. Росло

Веселье медленно, — ив пляске расцвело.

Но только увлеклись они живой игрою, —

Над ними начал рок шутить своей игрою.

Едва Ширин свой взор приподняла опять, —

Дано ей было вновь Хосрова созерцать.

Глядит: ее души затрепетала птица,

Язык утратил речь. Иль этот лик ей снится?

Для опьяненного немного нужно сна.

Дал глине горсть воды — насыщена она.

Зовет она подруг: «Что там? Что значит это?

Игра моей мечты? Игра теней и света?

Картину дайте мне». Рисунок скрыли вмиг.

Но солнца не укрыть! Кто сей забудет лик?

И девы молвили: «Здесь духи смяли травы.

Поверь, им не чужды подобные забавы».

И утварь подняли, стремясь от мнимых гроз,

И луг испуганно очистили от роз.

Шапур в третий раз показывает Ширин изображение Хосрова

Вот Анка черная, исполненная гнева,

Зерно лучистое в свое внедрила чрево,

Вот гурии в степи, что Анджарак зовут,

Вновь обретя покой, вино тго чашам льют.

В хмелю, меж трав степных, заснули девы наши,

У ножек — базилик, в руках — пустые чаши.

День поднял голову из тканей мглы. Конец

Луне пришел. Весь мир златой надел венец.

И венценосные на троне бирюзовом

Вино преподнесли его испить готовым,

И мчатся в монастырь — он звался Перисуз, —

В день путь свой совершив, ни в чем не зная уз.

И там, где небеса как цвет глазури синий,

Бродили, протянув узор волнистых линий,

Как души мудрецов — зеленые ковры,

А воздух — ласковость младенческой поры.

Прохладный ветерок приятней ветров рая,

Лужайка в лютиках от края и до края.

Каменья словно храм; обвили их вьюнка.

Причесывая луг, струятся ветерки.

И говор горлинок и рокот соловьиный

Меж пламенных цветов сплелись в напев единый.

Пернатых волен лёт, не страшно им людей,

Порхают радостно меж трепетных ветвей.

Две пташки здесь и там, прижавшись друг ко другу,

Дают пример цветам, дают отраду лугу.

На луг пришел Шапур, и для услады глаз

Хосрова светлый лик он создал в третий раз.

Узрев безбурный луг под куполом лазури,

Здесь гурия вино решила пить меж гурий.

И вновь увидели красавицы глаза

То, чем смирилась бы души ее гроза.

Она поражена подобной ворожбою,

Уж дев играющих не видит пред собою.

Сосредоточен взор, встает она, идет,

Изображение в объятия берет.

Ведь в нем отражено ее души мечтанье,

И вот оно в руках! И счастье и страданье!

Она в беспамятстве, она стоит едва,

Шепча недолжные — забудем их! — слова.

Да! Коль все меры взять и слить все меры эти,

И дивов, как людей, в свои поймаем сети.

Лишь те, чей лик из роз и что подобны дню,

Столепестковую увидели родню,

Как стало ясно им, что облик сей красивый —

Не зло, что не грешны тут сумрачные дивы.

В работу мастера вгляделись, — не скрывать

Хотят ее теперь — смотреть и восхвалять.

Кричат красавицы: «Пусть все придет в движенье, —

Клянемся разузнать, чье здесь изображенье!»

Увидела Ширин, что их правдива речь

И что хотят они печаль ее пресечь.

«Ах, окажите мне, — она взывает, — помощь!

Ведь от друзей друзьям всегда бывает помощь.

Чтоб дело подогнать, порою нужен друг,

Порою нужен он, чтоб дел сомкнулся круг.

Лишь с другом не темна житейская дорога.

Нет ни подобия, ни друга лишь у бога».

Промолвила Ширин с великою тоской:

«Навек утрачены терпенье и покой.

Подруги! Этот лик мы от людей не скроем.

Так выпьем за него! Веселие утроим».

И снова на лугу — веселие одно.

Пир начинается, вино принесено.

И за газелями поются вновь газели,

И голос кравчего приятней пьяных зелий.

Напиток горький пьет сладчайшая Ширин.

О горечь сладкая! Властнее нету вин.

И с каждой чашею в томлении великом

Ширин целует прах, склонясь пред милым ликом.

Когда же страсть и хмель ей крепче сжали грудь, —

Терпенье тронулось нетерпеливо в путь.

Ширин, одну Луну поставя при дороге, —

«Кто ни прошел бы здесь, — приказ дает ей строгий, —

Узнай, что делает он в этой стороне,

Об этом облике что может молвить мне?»

Одних спросили вслух, других спросили тайно.

Что ж? Все таинственно и все необычайно!

И тело Сладостной ослабло в злой тоске,

И все от истины блуждали вдалеке.

И, как змея, Ширин в тоске сгибалась грозной,

Из раковины глаз теряя жемчуг слезный.

Появление Шапура в одежде мага-жреца

Все души Птица чар измучила вконец.

Но вот является. Ее обличье — жрец.

И лишь прошел Шапур три иль четыре шага,

Почудилось Ширин: встречала где-то мага.

Шапур приятен ей: хоть кисть он позабыл,-

Рисунок черт своих ей в сердце он вложил.

«Позвать его сюда, — слова ее приказа. —

Чтоб здесь он все узнал из нашего рассказа.

Быть может, знает он, кто нарисован тут,

И где его страна, и как его зовут».

И вот прислужницы путь истоптали: слово

Шапуру вымолвят — к Ширин несутся снова.

Шапур, потупя взор, неслышно прошептал:

«Я далеко зашел, но все ж далек привал».

Но уж в своих сетях они видит лапки дичи.

В их беге видит он, что ждать ему добычи.

Он молвил: «Этот перл не надлежит сверлить,

А если и сверлить, то надо спесь забыть.

И вот бегут к Ширин служительницы снова, —

То, что сказал им жрец, сказать ей слово в слово.

Лишь луноликая услышала их — вмиг

В ней закипела кровь: в душе огонь возник.

Сверкая серебром, жреца покорна власти.

До гор вздымая звон ножных своих запястий,

Ширин летит к нему, волнуясь и спеша,

Как тополь, стройная, плавна и хороша.

Хрусталь прекрасных рук опишешь ли каламом!

И схожи локоны с буддийским черным храмом.

А косы, обратя в закрученный аркан,

Как бросила она? Обвила ими стан.

И, видя стан ее, и лик ее и плечи, —

Художник рук своих лишается и речи.

Она — игрушка, да! Но странно… не понять:

Играет тем она, кто ею мнил играть.

Индус! Ты сердце взял рукою ловкой, дерзкий!

Она, как тюрк, за ним! Не быть с обновкой, дерзкий!

О тюркская напасть! Покорствуя красе,

Индусами пред ней склонились тюрки все.

Откинула покров. Жемчугоносным ухом,

Блестя как ракушкой, премудрость ловит слухом.

В ее речах есть соль, в очах лукавство есть

Так с магом говорит, как понуждает честь.

«Хоть на кратчайший срок ты будь к моим услугам,