Он указал на поднимающийся к небу столб дыма.

— Вон жгут его хижину.

Я проследил за его взглядом.

— Это не хижина Сибоки. Его двор западнее.

— Кто же еще из стариков мог умереть в нашей деревне? — вопросил Коиннаги.

И внезапно меня осенило: умерла Камари. Я поверил в это безоговорочно, как и в то, что Нгайи восседает на золотом троне на вершине священной горы.

И быстрым шагом направился я к бома Нджоро. Когда я пришел, мать Камари, ее сестра и бабушка уже пели погребальную песнь. По их щекам катились слезы.

— Что случилось? — спросил я у Нджоро.

— Почему ты спрашиваешь, когда ты сам погубил ее? — с горечью ответил тот.

— Я ее не губил.

— Разве этим утром ты не грозил наложить на нее заклятье? — не унимался Нджоро. — Вот ты его и наложил, и теперь она мертва, а у меня осталась только одна дочь, за которую я могу получить выкуп. И хижину Камари мне пришлось сжечь.

— Кончай долдонить о выкупах и хижинах и скажи, что случилось, иначе ты узнаешь, что такое проклятие мундумугу!

— Она повесилась в хижине на полосе буйволиной кожи.

На дворе Нджоро появились пять соседских женщин и присоединились к погребальной песне.

— Она повесилась в своей хижине? — повторил я.

Нджоро кивнул.

— Она могла бы повеситься на дереве, чтобы не осквернять хижину. Тогда я мог бы и не сжигать ее.

— Помолчи! — рявкнул я, стараясь понять, почему все так вышло.

— Она была хорошей дочерью. — Нджоро не желал молчать, — Почему ты проклял ее, Кориба?

— Я ее не проклинал, — ответил я, но не было у меня уверенности в том, что это правда. — Я лишь хотел ее спасти.

— Так кто же оказался сильнее тебя? — в испуге спросил Нджоро.

— Она нарушила закон Нгайи.

— И Нгайи покарал ее! — Нджоро схватился за голову. — На кого из членов моей семьи падет Его следующий удар?

— Вы все в безопасности. Закон нарушила одна Камари.

— Я бедняк, — смиренно молвил Нджоро, — а теперь стал еще беднее. Сколько я должен заплатить тебе, чтобы ты уговорил Нгайи простить и принять душу Камари?

— Я попрошу Его вне зависимости от того, заплатишь ты мне или нет.

— Так ты не будешь брать с меня платы?

— Не буду.

— Благодарю тебя, Кориба! — просиял Нджоро.

Я стоял и смотрел на пылающую хижину, отгоняя от себя мысли о девочке, чье тело превращалось сейчас в пепел.

— Кориба? — прервал молчание Нджоро.

— Что еще? — раздраженно вырвалось у меня.

— Мы не знаем, что делать с полосой буйволиной кожи, ибо на ней какие-то знаки, и мы боялись сжечь ее. Теперь я знаю, что оставлены они Нгайи, а не тобой, и не смею даже прикоснуться к ней. Ты не заберешь эту полоску с собой?

— Какие знаки? О чем ты говоришь?

Он взял меня за руку, и вдвоем мы обогнули пылающую хижину. На земле, шагах в десяти от входа, лежала полоска буйволиной кожи, на которой повесилась Камари. На ней я увидел те же странные символы, что светились на экране компьютера три дня тому назад.

Я наклонился, поднял полоску, повернулся к Нджоро.

— Если на твою землю действительно наложено заклятье, я унесу его с собой, взяв оставленные Нгайи знаки.

— Спасибо тебе, Кориба. — В голосе Нджоро слышалось безмерное облегчение.

— Я должен помолиться Нгайи. — Я резко повернулся и зашагал к своей хижине.

Поднявшись на холм, я вошел в хижину.

— Компьютер, начать работу, — скомандовал я.

— К работе готов.

Я поднес полосу буйволиной кожи к сканнеру.

— Ты узнаешь язык?

Линзы блеснули.

— Да, Кориба. Это язык Камари.

— Что здесь написано?

— Строфа стихотворения:

«Как губит клетка птиц, я поняла,

Коснувшись неба кончиком крыла»[24].

Ближе к вечеру вся деревня собралась на дворе Нджоро, женщины пели погребальную песню целую ночь и день напролет, но скоро о Камари забыли, потому что жизнь продолжалась, а она была всего лишь маленькой девочкой из племени кикуйу.

Я же с тех пор, натыкаясь на птиц со сломанным крылом, все пытаюсь их вылечить. Но они всегда умирают, и я хороню их рядом с пепелищем, на котором когда-то стояла хижина Камари.

В такие дни, закапывая птиц в землю, я вспоминаю об этой девочке, сожалея о том, что я не простой крестьянин, пасущий скот и выращивающий урожай, а мундумугу, которому приходится нести груз последствий принятых им мудрых решений.

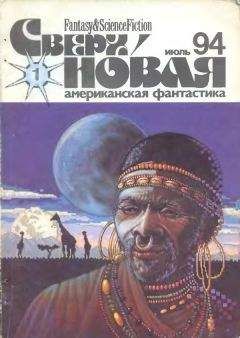

Премия за лучший роман-фэнтэзи Ассоциации фантастического в искусстве и канадский Каспер (аналог Хьюго) отметили дебют Чарлза де Линта в 1984 году — «Джек-Победитель Великанов». А повесть «Бумажный Дед», вошедшая в наш первый номер, попала в номинацию на премию Уорлд Фэнтэзи за 1994 год.

Родился Чарлз де Линт в Нидерландах, рос и воспитывался на Юконе, в Турции, Ливане, канадской провинции Квебек. Сейчас он — гражданин Канады. Вдвоем с женой, Мэри Энн Хэрис, художницей по тканям, де Линт живет в Оттаве. Вместе они также играют в ансамбле кельтской музыки «Прыжок к солнцу», причем Чарлз не только скрипач, как можно догадаться по тексту повести, но и флейтист, исполнитель на баяне, гитаре, бузуки и бодране — ирландском барабане, обтянутом козьей шкурой. Мрачная сторона интереса к кельтам проявилась в серии романов ужаса под псевдонимом Сэмюэл М. Кей.

«Бумажный Дед» — на грани света и мрака. Это попытка отстоять у иномира то, что дорого человеческой душе.

Чарлз де Линт

Бумажный Дед[25]

Если вы считаете образование дорогостоящим, испробуйте невежество.

Дерек Бок

Церкви не есть пристанища для духовного просветления, они ограничивают дух. По словам Джилли, упорядочение Таинства ведет к подрыву самой его сути. Сомневаюсь, что вполне согласен с нею, к тому же я недостаточно хорошо разбираюсь в таких вещах. Когда речь заходит о предметах, не поддающихся логическому объяснению, я отступаю и оставляю их на долю Джилли или своего брата Кристи — их хлебом не корми, дай только порассуждать. Если бы мне пришлось определить свою принадлежность к какой-либо церкви или мистическому братству, это была бы преданность мирскому гуманизму. Меня интересуют реальные люди и реальная действительность — здесь и сейчас. Возможное существование Бога, волшебство или некий Иной Мир не вписываются в мое мировоззрение.

Кроме, разве что…

Вы, конечно, знали, что последует «кроме», иначе — зачем бы я это писал?

Не то чтобы мне нечего было сказать. Я полон творческой экспрессии, но только в своей музыке. Я не художник, как Джилли, и не писатель, как Кристи. Но то, что случилось со мной, действительно не может быть выражено скрипичной мелодией — хотя нет, и это не совсем верно. Я мог бы передать это, но не уверен, что слушатели воспримут именно то, что им предназначалось услышать.

Так ведь и бывает в инструментальных пьесах, поэтому, наверное, лучшие из них и живут столь долго: слушатели получают то, что каждый — он или она — желает услышать. Скажем, композитор пытается поведать об исходе некоей великой битвы. А всем по отдельности музыка может говорить — кому об утраченных родителях, кому о страданиях друга, изнуренного болезнью, кому — о лани, застывшей в сумерках на опушке леса, да еще о тысяче всяких вещей.

Реалистическое искусство, каким занимается Джилли (вполне реалистически выраженные, ее темы вырастают из модернизированных в городском духе иллюстраций Эндрю Лэнга к книжкам сказок, которые мы все читали, когда были детьми), и собрание городских легенд и историй, какие пишет мой брат, не допускают такого разброса. То, что легло на холст или бумагу, не важно, сколь умело нарисовано или написано, не дает такой свободы толкования.

Вот почему я пишу это: может быть, изложенная черным по белому, та история станет понятнее мне самому.

Всю прошлую неделю, каждый день, поиграв перед полуденными толпами торговых рядов на Вильям-стрит, я шел через город сюда, к собору Святого Павла. Добравшись, садился на ступеньку, раскрывал блокнот и пытался писать. Трудность была в том, что я никак не мог определить, с чего начать.

Мне нравятся эти ступени. Однажды довелось играть внутри самого собора — на свадьбе у друга. Свадебная церемония прошла отлично, но больше запомнилось, как примерно за час до репетиции я зашел внутрь — проверить акустику. С тех пор я больше не могу представить, какими видит такие места Джилли. Моя скрипка не заглушалась, наоборот, стены словно открыли музыке истинный путь вверх; собор придал звучанию величавую красоту — духовную красоту, какой я раньше здесь никогда не ощущал. Вероятно, секрет крылся скорее в искусстве архитектора, нежели в присутствии Бога, но я мог бы играть там всю ночь…