«Пушкин — мыслитель! Можно ли было это ожидать?» — так, по памяти и своими словами, излагал письмо Баратынского Иван Сергеевич Тургенев, в сущности, довыявляя смысл изумления. Но тем более следует сделать вывод: «поэт-мыслитель» (заодно не забудем, что так — в пику именно Пушкину — именовали ещё и Бенедиктова), даже «умствую и умничаю» не есть оценочная категория. Ни возвышающий титул, ни уничижение. Не более и не менее, чем своеобразие того или иного поэта.

(О Пушкине — разговор отдельный. Ясно, что дело в его необыкновенной гармоничности, чья формула, кстати, дана как раз Коржавиным, даром что в стихотворении «Рафаэлю»: «Но в этом слиты все земные страсти, как в белом цвете слиты все цвета».)

Переводя укоризненные пушкинские слова, сказанные Вяземскому, на менее задорный язык, можно сказать: поэзия должна быть наивна. И разве не так?

Так. Однако и ум — вернёмся к началу моей статьи — не имеет ли право (уж не обязанность ли?) быть или хотя бы бывать наивным? Вернее так: не обречен ли он на наивность в мире, где столь явно и часто торжествует абсурд? (У которого, к слову, всегда есть своя жесткая логика; обычно — логика разрушения.)

Занятно, что (многократно с этим встречался), цитируя не менее крылатую пушкинскую фразу: «Чёрт догадал меня родиться в России…» и т. д., обычно продолжают: «…с умом и талантом». В то время как у Пушкина — «с душой». А что до переиначенного варианта, то, по тонкому наблюдению Леонида Леонова, именно так мог бы сказать о себе другой Александр Сергеевич, сочинитель комедии «Горе от ума». Вначале, как известно, «Горе уму». (Что, считаю вслед Мейерхольду, лучше. Точнее. Горше.)

Ум, отчаянно отстаивающий свою правоту там, где ни с нею, ни с ним не желают считаться, — у Грибоедова основа комедии (в сущности, трагикомедии), а в «первой реальности» — основа трагедии. Способной сломить, раздавить простого, что называется, смертного. Но для поэта, для художника трагедия его личной судьбы — ещё и выход… Да, прежде всего — выход, возможность реализовать себя, свой дар, своё восприятие жизни.

В этом смысле Коржавин — поэт трагический.

Нелепо и поздно рассуждать, был ли он прав или неправ, повторюсь, ломая свою биографию и тем самым строя судьбу. Включая такой драматический поворот, как эмиграция.

Не столь существенно, что последний повод для принятия такого решения был — по видимости — ничтожен. (Вызванный на Лубянку по пустяковому делу, имеющему к нему весьма косвенное отношение, и, по обыкновению, не скрывший от следователя своих настроений и взглядов, в результате чего тот стал ему угрожать, Коржавин сгоряча подал в Союз писателей заявление о готовности эмигрировать. Чем, кажется, «их» обрадовал: избавлялись от нежелательного элемента.) Мне-то он сказал во время одного из своих — никак не загаданных нами — приездов в Москву:

— Я уезжал от безысходности. В прекрасное далёко я не верил уже тогда. Помнишь, Булат как-то сказал, что в последние годы застоя чувствовал, что задыхается, умирает. То же было со мной, только ещё раньше…

Да. О «прекрасном далёко», о «второй родине» речи быть не могло. Тем более что и там — куда было деться уму, не привыкшему примиряться с тем, что ему не по нраву и не по складу. (В этом отношении — подчёркиваю: именно в этом — Коржавин схож с почитаемым им Солженициным, отвечающим, кстати сказать, встречной приязнью.)

Из писем Коржавина автору этой статьи оттуда:

«Здесь я слышал одну лекцию о символизме. Читала крупнейший специалист по этому вопросу… Господи, ностальгией заболеть можно, до чего убого! Кожинова читать захочешь. Ей-богу. Дама даже пошутила. Сказала, что в калифорнийской газете «Русская жизнь» (с налётом черносотенства, но не во всём) стихи — как будто во времена Пушкина; никакого движения вперёд. Но это так, это уже изяществом было…

Нет уж, ребята, пишите статьи, поболе — пусть не дразня гусей. Не в гусях тут дело. Может, и впрямь удастся культуру сохранить. Господи, что могла сделать Россия! Это диверсия дьявола против Духа — вывести её из строя. Но всё-таки кое-что осталось и движется. Хотя трудно в эпоху психушек (я не смог, сорвался — а всё-таки надо!). Впрочем, литературная эмиграция показывает отчасти, как трудно было бы в России, если б наступила свобода — кто бы и какие страсти, какие реваншисты стали бы на первых порах более активны. (Пророк! — Ст. Р.) Впрочем, и мы б не дремали. “Первые поры” перетерпели бы…» (1977).

«Вполне уважаю и считаю правильным твоё убеждение, что работать можно только в языковых, географических (и — добавил бы от себя — культурных») границах России. Я никогда и не думал иначе — просто нервы не выдержали…Я очень соскучился по эстетической точности — хотя бы в постановке проблем, а не в их решении. И то, что мы, встречаясь в последние годы, больше говорили на эстетические темы, для меня вовсе не было уклонением от чего-то другого, я бы и сейчас, если бы Бог привёл встретиться, говорил бы о том же. Это очень важные темы. И, может быть, только разговоры на эти темы — не болтовня, а творческая работа. (Здесь это всё подменено разговорами о «форме», «современности», «мастерстве» и прочей дошкольности)…» (1979).

Опять: «…я не смог, сорвался…..нервы не выдержали…» Опять виноватит себя? (И вот в этом смысле как раз решительно противостоя Солженицыну с его несомневающимся авторитаризмом, с его мессианством.)

Именно так — не выходя из состояния трагической вины. Безвинной, оттого неизживаемой. О чём мы уже говорили довольно и о чём невозможно не говорить в контексте русской поэзии, которая, ещё раз произнесу это слово, совестливо сознавала свою неэлитарную предназначенность для многих; желательно бы для всех. (А это не может обойтись без ощущения вечной задолженности, недостижимости желаемого, стало быть, и вины.) Сознавала — вплоть до того, что подчас хотелось даже уподобиться всем.

Вспомним напоследок — и уж в последний раз: «…Высшая верность поэта — верность себе самому». Что ж, сперва это; может честолюбиво — и ведь справедливо же! — обрадовать. Показаться тем, что делает тебя особенным. Но потом оборачивается (или не оборачивается) пониманием, что это только условие исполнения твоего долга, значит, прежде всего ответственность.

Тот простой факт, что поэт рождается отличным от остальных, иными из русских поэтов, смею считать — лучшими и уж точно самыми русскими (кровно принадлежащими отечественной традиции), подчас воспринимается как нечто… Стыдное? Сказано слишком радикально, но чувство неловкости действительно наблюдается. «Всю жизнь я быть хотел, как все…» — чуть не завидует этим «всем» Пастернак, и не зря его путь будет направлен к тому, чтоб, если вспомнить слова о. Александра Меня, обрести «Тайну, пребывающую выше всякого имени». Прежде всего, конечно, своего личного «я». «Я ими всеми побеждён, и только в том моя победа» (естественно, вновь Пастернак) — этот порыв самоотвержения не только его, пастернаковский, но, думаю, и выстраданно-российский.

«Самоотверженность, — гениально напишет Владимир Даль, имея в виду, конечно, не узко-нынешнее значение, — исключает самотность, вытесненную человеколюбием и исполненьем своего долга». «От вины да от долгу не отрекайся», — посоветует он же, вспомнив пословицу.

Но русским поэтам, исповедующим ту виноватость, о которой я говорю, даже совет не нужен. И обойдёмся без ревнивого сопоставления масштабов; при различии биографий, характеров и степеней дарования дело у них общее.

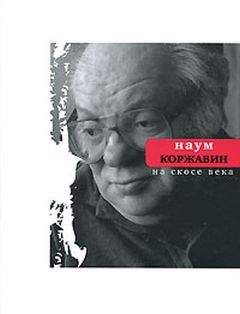

«У всех поэтов ведь судьба одна», — каким-то образом догадался девятнадцатилетний киевлянин Наум Мандель, ещё не знающий, что ради того, чтобы иметь возможность печататься в стране интернационалистов, придётся стать Наумом Коржавиным. У всех не у всех, но наш век и судьба русской поэзии действительно скорее объединяют поэтов, чем разъединяют — при всей их всеочевидной «самотности».

Конечно, лишь тех, кто или преодолевает гадость, или выносит её на горбу.

Ещё в мальчишеские годы,

Когда окошки бьют, крича,

Мы шли в крестовые походы

На Лебедева-Кумача.

И, к цели спрятанной руля,

Вдруг открывали, мальчуганы,

Что школьные учителя —

Литературные профаны.

И, поблуждав в круженье тем,

Прослушав разных мнений много,

Переставали верить всем…

И выходили

на дорогу.

1945

Боль начинает наплывать

Опять — тебе назло.

А ты быстрее за слова,

Но больше нету слов.

И ты поймёшь: спастись нельзя,

И боль зальёт глаза.

Ведь ты давно уж всё сказал,

Что надо б тут сказать.

1941