— Значит, постоянно тащиться в гору, — сказал он. — И ветер в лицо.

— Точно так же катиться под горку, — сказал Гаррис, — и ветер в спину.

— Что-то я никогда такого не замечал, — уперся Джордж.

— Лучше велосипедного похода ты все равно ничего не придумаешь, — не отставал Гаррис.

Я был склонен согласиться с ним.

— И я скажу где, — продолжил он. — В Шварцвальде!

— То есть всегда в гору, — сказал Джордж.

— Не всегда, — отозвался Гаррис. — Скажем, две трети. И еще вы кое про что забыли.

Он опасливо оглянулся и снизил голос до шепота.

— Там есть такие маленькие железные дороги, такие фуникулерчики...

Открылась дверь, и показалась миссис Гаррис. Она сказала, что Этельберта уже надевает капор и что Мюриэль, не дождавшись, продекламировала «Безумное чаепитие» без нас.

— Завтра в четыре в клубе, — шепнул Гаррис мне, вставая.

Поднимаясь по лестнице, я передал это Джорджу.

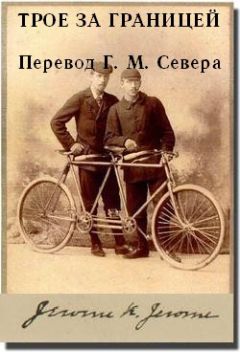

Тонкое дело. — Что могла бы сказать Этельберта. — Что она сказала. — Что сказала миссис Гаррис. — Что сказали Джорджу мы. — Мы отправляемся в среду. — Джордж предоставляет возможность расширить наш кругозор. — Мы с Гаррисом сомневаемся. — Кто на тандеме трудится больше? — Мнение человека на переднем сидении. — Мнение человека на заднем сидении. — Как Гаррис потерял жену. — Багажный вопрос. — Мудрость покойного дядюшки Поджера. — Начало истории о человеке с сумкой.

С Этельбертой я приступил к делу в этот же вечер. Я начал с того, что стал как бы раздражаться по пустякам. По моему расчету, Этельберта должна была на этот счет высказаться. Я это признаю и отнесу на счет умственного переутомления. Это естественным образом приведет к разговору о моем здоровье вообще, где возникнет очевидная необходимость принять безотлагательные и энергичные меры. Я подумал, что, с известным тактом, даже смогу повернуть дело так, что Этельберта сама предложит мне куда-нибудь съездить. Я представлял, как она скажет:

— Да нет, дорогой. Тебе просто нужно сменить обстановку. Не спорь со мной и поезжай куда-нибудь, пусть на месяц. Нет, не проси, я с тобой не поеду. Хотя ты бы, конечно, хотел. Общество тебе нужно мужское. Попробуй уговорить Джорджа и Гарриса. Поверь, такой возбудимый мозг, как твой, временами требует передышки от тягот домашних хлопот. Забудь ненадолго о том, что детям нужны уроки музыки, ботинки, велосипеды, настойка ревеня три раза в день... Забудь, что в жизни есть такие вещи, как кухарки, обойщики, соседские псы, счета от мясника... Отправляйся в какой-нибудь зеленый уголок планеты, где для тебя все ново и необычно, где твой перетрудившийся ум обретет мир и свежесть идей. Поезжай на простор, и дай мне время соскучиться по тебе, поразмыслить о твоей добродетели, о твоем целомудрии. Ведь когда они постоянно рядом, я, по свойственным человеку качествам, могу позабыть о них — подобно тому, как кто-либо, погрязнув в рутине, теряет внимание к благодати солнца и очарованию луны. Поезжай и возвращайся отдохнувший душой и телом, возвращайся человеком светлее и лучше, если только это возможно, чем ты был, уезжая.

Но даже сбываясь, наши желания никогда не являются в том облачении, которого мы вожделеем. Для начала Этельберта как бы не заметила, что я стал как бы раздражаться по пустякам. Ее внимание пришлось к этому привлекать.

Я сказал:

— Прости, дорогая. Что-то я сегодня себя чувствую не особо.

Она сказала:

— О! Что-то я ничего не заметила. Что случилось?

— Не могу сказать что. Но это уже несколько недель вроде.

— А все этот виски, — покивала Этельберта. — Сам-то его не трогаешь, но у Гаррисов... И знаешь ведь, что не переносишь. Тебе вообще много не выпить.

— Это не виски, — отвечал я. — Это гораздо глубже. Подозреваю, это скорее душевное, чем телесное.

— Опять читал свои критические статьи, — произнесла Этельберта уже с большим сочувствием. — Почему ты меня не послушаешь и не выбросишь их в огонь?

— И не критические статьи, — отвечал я. — В последнее время отзывы были вполне лестные... Один или два.

— Тогда в чем дело? — удивилась Этельберта. — Должна ведь быть какая-нибудь причина?

— А ее нет, — отвечал я. — Вот это и удивительно. Могу сказать, что это просто какое-то чувство странной неуспокоенности, что мучит меня...

Этельберта оглядела меня с выражением, как мне показалось, некоторого любопытства. Но сказать ничего не сказала, и я продолжил развивать тему сам.

— Эта саднящая монотонность жизни... Эти дни мирного, лишенного событий блаженства... Они пугают.

— Я бы на них ворчать не стала. Могут наступить другие, которые понравятся еще меньше.

— Я не уверен, — отвечал я. — Могу представить, что в жизни, сплошь исполненной радости, даже боль появляется как желанное разнообразие. Мне иногда интересно — не считают ли святые в раю неизменную безмятежность подчас обузой? Для меня самого жизнь, исполненная бесконечного счастья, не нарушенная ни единой нотой противоречия, начнет превращаться, я ощущаю, в безумие. Полагаю, — продолжал я, — я человек странный. Иногда я себя едва понимаю. Бывают моменты, — присовокупил я, — когда я себя ненавижу.

Небольшая речь подобного рода, намекающая на потаенную глубину смутных переживаний, Этельберту часто, бывало, трогала. Сегодня же Этельберта была странным образом неотзывчивой. Насчет рая и его возможного на меня действия она предложила не беспокоиться (заметив, что забегать навстречу несчастью, которое, возможно, никогда не случится, было глупо всегда). Насчет же того, что я человек странный, ничего, как она полагает, не поделаешь, и если люди готовы с этим мириться, то и ладно. А от однообразия жизни, присовокупила она, страдает всякий; в этом она мне посочувствует.

— Ты даже не знаешь, как мне хочется, — сказала она, — куда-нибудь иногда убраться, даже от тебя. Но я знаю, что такого никогда не случится, так что даже и не мечтаю.

Прежде я никогда не слышал, чтобы Этельберта заводила такой разговор. Он удивил и опечалил меня сверх всякой меры.

— Не очень приятное замечание, — хмыкнул я. — Особенно со стороны жены.

— Не очень. Поэтому раньше я всегда молчала. Вам, мужчинам, никогда не понять, — продолжила Этельберта, — что женщина может любить мужчину сколько угодно, но бывают моменты, когда он ей надоедает. Ты даже не знаешь, как мне хочется, чтобы можно было иногда надеть шляпку и убежать, и чтобы никто не спрашивал, куда я иду, зачем я иду, надолго и когда буду обратно. Ты даже не знаешь, как мне иногда хочется заказать обед для себя и детей — чтобы нам понравилось, а ты чтобы раз посмотрел, напялил шляпу и убежал в клуб. Ты даже не знаешь, как мне иногда хочется пригласить какую-нибудь подругу, которую я люблю, а ты, я понимаю, не переносишь; повидаться с людьми, с которыми хочу повидаться я; идти спать, когда хочу спать я; просыпаться, когда хочу просыпаться я. Если двое живут вместе, обоим приходится постоянно жертвовать собственными желаниями для другого. Так что иногда полезно расслабиться.